最近接到一個很特別的私訊,對方也是醫師也學過針刀,簡單說他想求救我能否讓他老父親免開頸椎大刀。

我不常寫這樣的文章,因為我一向相信:只要手夠穩、針刺深度經拿捏、理解夠透徹,多數的脊椎問題都能用針刀開出一條生路。但今天,我必須寫下這篇文章,因為我見過太多「該開刀卻不肯開」的悲劇,最後拖著癱軟的雙腿,才終於同意進手術房。太遲了。神經不等人。

這個案例七旬的老父親,他一個月內跌倒好幾次。不是頭暈,不是低血壓,是「腳軟」——踩出去那一步,大腦的訊號還沒傳到肌肉,整個人就像紙紮人一般垮下來。這不是普通的退化,是中樞的指揮系統出問題了,是脊髓在尖叫:「我快被壓死了。」

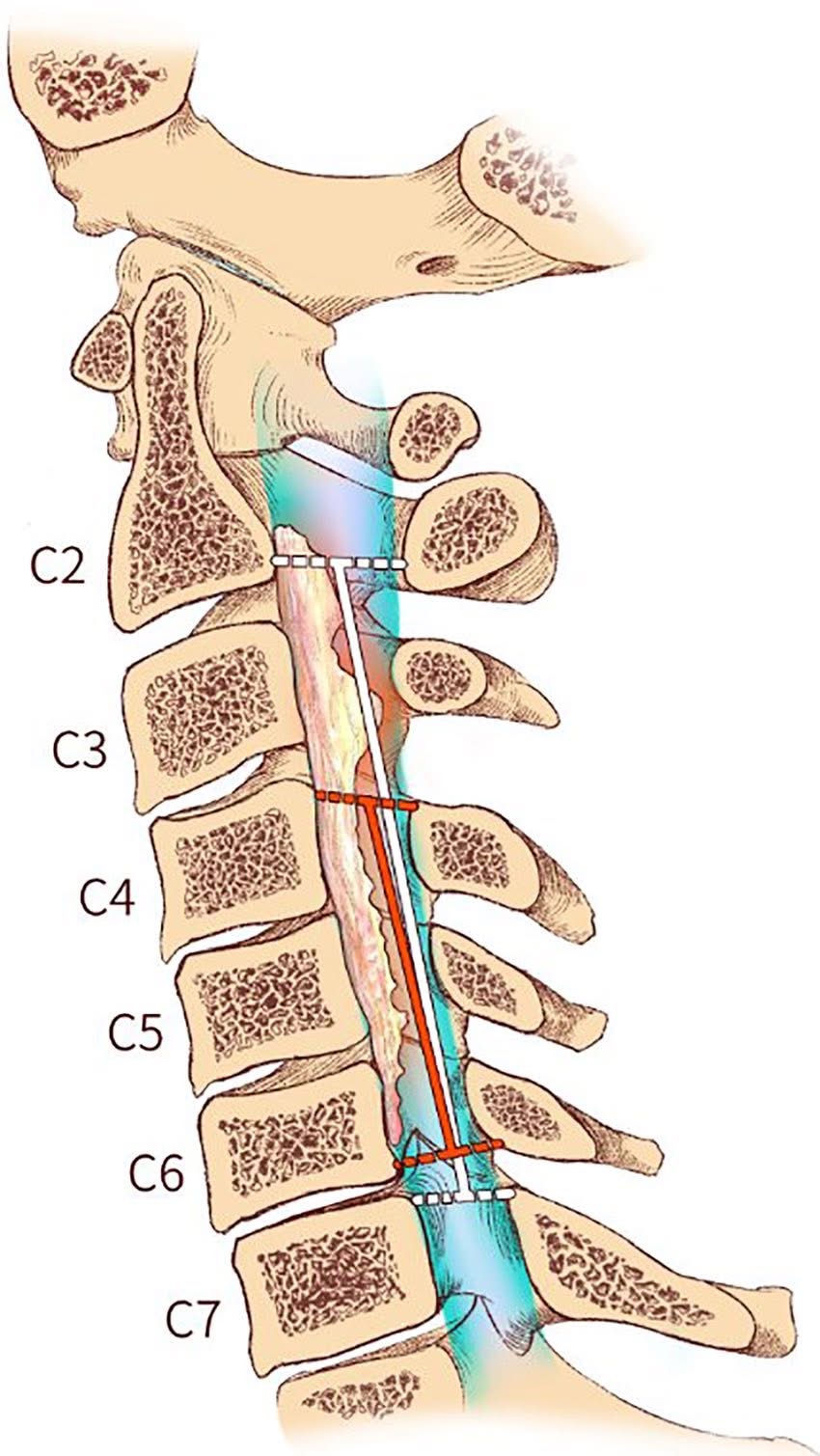

他的頸椎MRI影像顯示,第3到第6節椎體幾乎節節擠壓,像一根被卡在窄管中的麻繩,神經中樞被壓得扁平,甚至在T2權重影像中已出現高訊號變化,那是一種脊髓開始缺氧發炎的訊號,一旦過了那條線,就是永久傷害,不可逆。

更令人緊張的是,他的報告上寫著:K-line Negative。

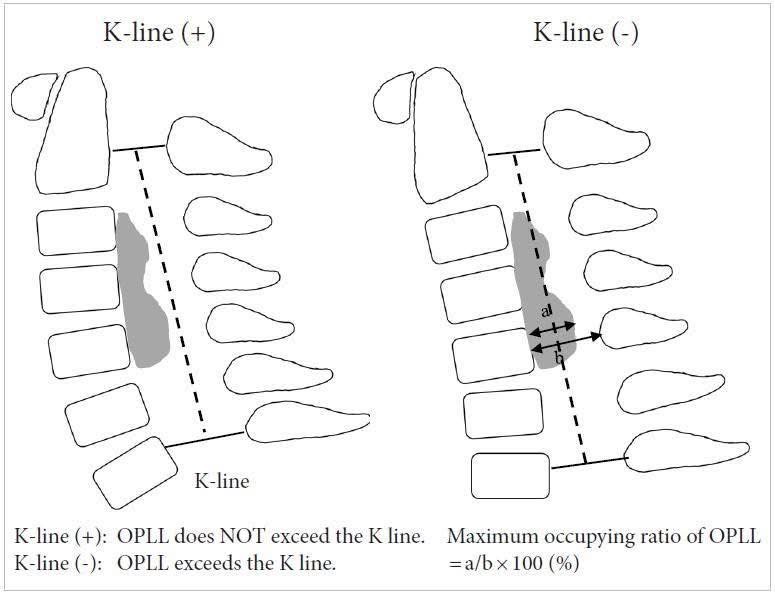

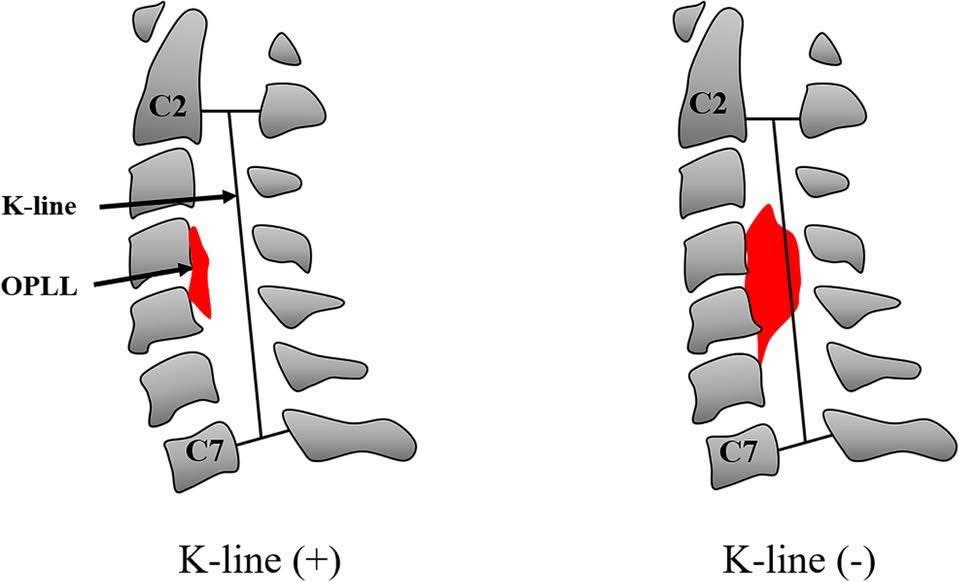

讓我為非醫療背景的粉絲簡單解釋。2008年日本千葉大學骨科的Takayuki Fujiyoshi醫生最早提出了K線這一概念。K線(Kyphosis Line,K line)是頸椎側位X線片上C2與C7椎管中點的連線K-line是一條想像線,從頸椎的第二節連到第七節後緣,用來判斷脊髓受壓的位置是否過深。如果椎間盤突出或骨刺壓迫到這條線的「前方」,我們稱之為K-line Negative,代表壓迫極深,連從後方打開椎板都不一定救得了被卡死的神經。

這就像一場車禍而且車子衝出護欄到水裡面現場,裡面的人快要溺死,前後車門無法從外面打開,你必須從正面跟側面破窗拆解整台車,才有可能把人救出來——這種狀況,就是「非神外手術無法解除壓力」的代表性案例。

但老父親的家人跟家族是西醫背景的人居多,想讓他接受神外手術大刀,這我們可以理解。寫信來問我的人,卻是他的兒子,一位臨床資師中醫師。信中他這樣寫道:

「我也學過小針刀,但面對這麼複雜的脊髓壓迫,我知道我處理不了,我只希望聽到您誠實的建議。」

這句話我讀了三次。因為在這個時代,願意誠實面對自己醫療邊界的人,越來越少了。而我今天也願意誠實地說:這種影像、這種症狀、這種年齡,已經遠超過非手術療法可以挽回的界線了。

請記住!任何醫學都不是完美美的!神外手術也不是,脊椎針刀也不是萬靈丹。但針刀它的美,在於精準鬆解、筋膜釋放、神經滑動,但這些都建立在「神經還活著、通道還有餘裕」的前提下。當脊髓已經被壓到產生高訊號變化,當病人已經出現走路功能障礙一直跌倒,脊椎針刀能做的不是救命,很可能是延誤治療。

我曾遇過一位女性患者,五十歲出頭,被診斷脊髓型頸椎病。她第一次來門診諮詢我的意見,我強烈建議她趕緊去開刀,可惜她不信神外開刀,改看各種民俗療法。六個月後,她連筷子都拿不穩,大小便失禁,最後在手術台上醒來,卻再也站不起來。那天她來我門診,處理手術的一些筋膜沾黏,她只是緩緩地看著我說:「早知道我早點聽你的話,」

聽起來像小說?但這是我的真實臨床。

所以我今天要大聲說出來——

當你或你家人出現以下這些警訊:

頻繁跌倒、走路踩空、腳底無力;

手腳麻木到影響日常生活;

MRI 顯示多節段脊髓受壓合併高訊號;

報告寫著 K-line Negative;

請不要再問:「這個可以針灸、針刀?整脊、拉脖子嗎?」

這不是舒緩型治療可以處理的病。

這是緊急事件,是神經科學的黃金時間。

骨科、神外醫師不是敵人,他們是處理這類「不可等」狀況的唯一專業。當然,手術不是萬無一失,但現在什麼都不做,才是百分之百的惡化。

那針刀可以做什麼?可以做很多,但要「在對的時間」做。

在手術過後,神經雖然被解壓,但術後常見的問題包括:

筋膜沾黏、肌肉不對稱代償;

疤痕纖維化導致神經卡壓;

手術後痠痛與局部僵硬;

這些,才是脊椎針刀最能發揮的舞台。我們不是第一線的消防隊,但我們絕對是重建助攻團隊,是術後神經重建與功能恢復的重要力量。

所以我跟那位資深中醫說:

「你爸這一刀該開就開,術後穩定了,我會陪你們處理筋膜的問題。」

醫療是一條接力賽,有時該放手給前線跑者,有時該接棒做後段修復。

身為一位脊椎針刀醫師,我有責任告訴大家什麼時候是「不能再用針刀撐下去」的時候。那不是放棄,而是誠實。

我們不是為了證明針刀可以治百病,我們是為了讓患者真正好起來。

最後總結:

我們不能只看 K-line 一個指標。它畢竟只是影像學的判斷依據,真正決定「開刀與否」的,還包括三個面向:一是影像的完整結構(例如是否有脊髓高訊號變化、神經通道嚴重變形),二是臨床症狀是否已嚴重影響日常功能,三是病人的行走能力、反射是否異常,以及是否已出現神經進展惡化的證據。

當一位患者同時符合「K-line 陽性」又「症狀輕微、不影響功能」,那麼保守治療包含復健拉脖子,針灸,針刀,增生療法,絕對可以一試。但如果雖為 K-line 陽性,卻已經出現明顯的步態不穩、腳底完全無力、走不遠、或者影像顯示脊髓已有T2高訊號,這時候就算線條還在「安全區」,也不太應再拖延介入手術時機。

因此,K-line 陽性代表一種「保守治療仍有可能成功」的結構條件,但絕對不是保守治療成功的保證。它是一道機會之窗,而不是通行證。真正決定方向的,永遠是病人的神經功能狀態,而非單一條線的影像標籤。

如能及早識別、密切追蹤,並把握那段尚未惡化的黃金期,許多患者的確有可能在不開刀的情況下,逐漸恢復功能。但若錯過了這個階段,針刀也無力回天。神經的黃金期,從來不是我們能任意延後的選擇題。

———

這篇文章,如果你覺得重要,請分享給你的父母、朋友、長輩。不要再等到跌倒、癱瘓、失禁,才後悔自己太晚做決定。

有些時候,能走進手術房,是一種幸運。

願每個做出艱難決定的家屬,最終都能走出復原的光。