台灣街頭常見這樣的場景:午後曬太陽的時候,幾位長輩坐在家門口的椅子上,望著鄰居的孫子跑來跑去,自己卻只能用手撐著腰,怕坐太久,怕站太久,走沒幾步就開始酸、開始麻。年輕時在田裡是能挑重擔的硬漢,現在卻連彎腰穿襪子都成了難事。很多人以為這是「骨頭老化」的必然命運,但真相往往不是這麼單純。

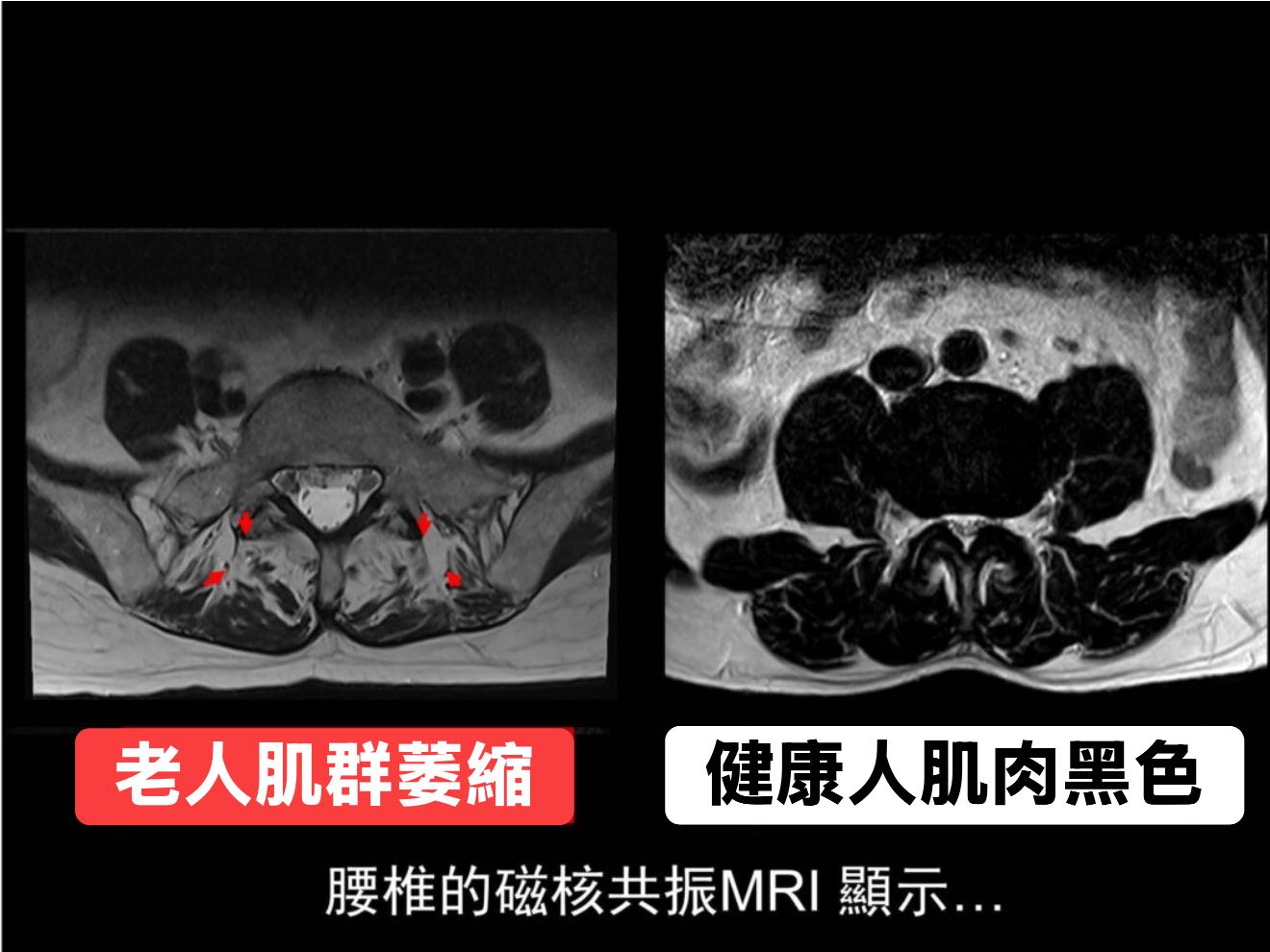

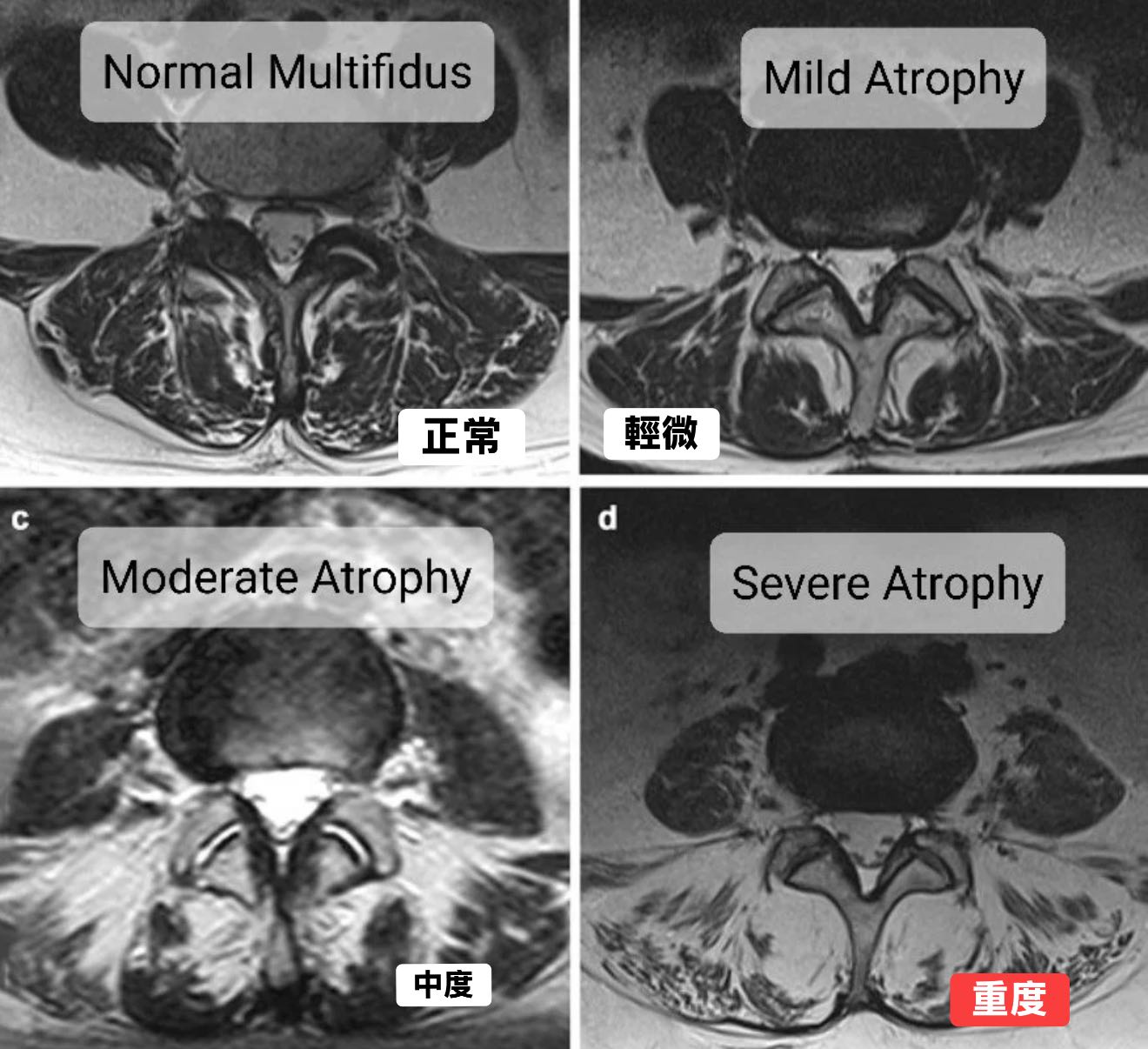

醫學上早就發現,腰椎的穩定性不只靠骨頭。真正決定腰能不能挺直的,是一條叫「多裂肌」的小肌肉。它就像鋼筋一樣,把一節一節的椎骨牢牢固定。如果這條肌肉慢慢萎縮,骨頭再強壯也撐不住。隨著年紀增長,人體會出現「肌少症」,小肌肉最先被犧牲。研究顯示,全球約有一成以上的老人有明顯肌少症,腰椎小肌群常常是最早失守的地方。當它不見了,椎間盤就會加速磨損,最後形成狹窄或突出。

![]() 更驚人的是,這一切還跟腸胃有關。

更驚人的是,這一切還跟腸胃有關。

⸻

![]() 腸胃與脊椎的祕密連結

腸胃與脊椎的祕密連結

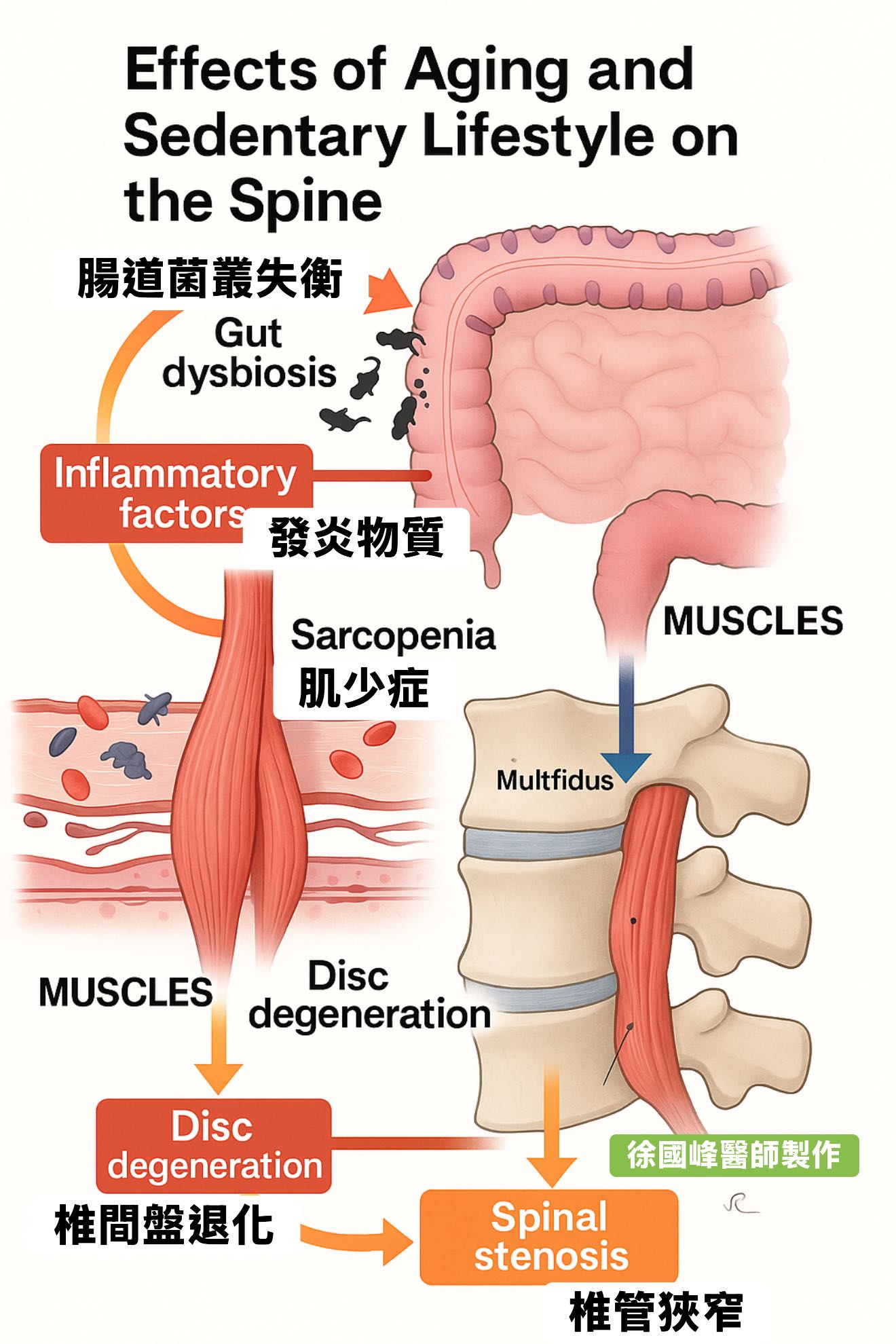

近十年來,國際研究把焦點放在腸道菌。2019 年哈佛一篇實驗指出,當腸道菌相失衡時,腸道屏障會變弱,體內發炎因子大量釋放。這些發炎物質會透過血液傳到全身,直接破壞肌肉纖維。脊椎的多裂肌對這些發炎反應特別敏感,最終就變得愈來愈薄、愈來愈無力。

這正好呼應了中醫兩千多年前的經典:《黃帝內經》寫到「脾胃為後天之本,主肌肉」。意思是腸胃就是肌肉的根源。當腸胃不好,吸收不了營養,肌肉自然養不活。肌肉沒了,脊椎就像失去鋼筋的水泥牆,很快裂痕就出現。

⸻

![]() 為什麼有人七十歲還能健步如飛?

為什麼有人七十歲還能健步如飛?

![]() 我們常看到,有人七十歲還能環島騎車,有人五十歲就已經駝背拄拐。差別在哪?

我們常看到,有人七十歲還能環島騎車,有人五十歲就已經駝背拄拐。差別在哪?

![]() 研究答案很清楚:腸胃。

研究答案很清楚:腸胃。

腸胃好的長輩,吸收力好,肌肉依然飽滿,核心還能支撐。腸胃弱的長輩,常常脹氣、便秘、拉肚子,吃的東西沒有好好被吸收,肌肉逐漸凋零,腰椎也提早退化。

2020 年《Spine Journal》的一項大型研究,針對 500 位腰椎狹窄患者分析,發現腸胃問題越嚴重的人,腰椎退化程度與疼痛指數都更高。醫學界甚至提出「Gut-Muscle-Spine Axis」(腸胃-肌肉-脊椎軸)的假說,認為這是一條惡性鏈條:腸胃菌失衡 → 發炎 → 肌肉萎縮 → 椎間盤退化 → 椎管狹窄。

這和中醫「脾胃虛 → 肌肉弱 → 腰不支」的觀點完全一致。兩種語言,講的卻是同一個真相。

⸻

![]() 老人腰痛的惡性循環

老人腰痛的惡性循環

許多長輩的故事幾乎一模一樣:

1. 一開始只是偶爾痠痛,忍一忍就過。

2. 活動量減少,肌肉開始退化。

3. 椎間盤壓力愈來愈大,開始突出或狹窄。

4. 神經被壓到,雙腿麻木,走路距離愈來愈短。

5. 乾脆整天坐著或躺著,肌肉流失更快。

這樣的惡性循環,把老人一步步推進「痛、麻、動不了」的困境。最後不是靠藥物,就是進開刀房。可惜的是,手術雖然能暫時解除壓迫,但無法替肌肉重建。沒有肌肉,腰椎還是撐不起來。

⸻

![]() 怎麼打破惡性循環?

怎麼打破惡性循環?

要走出來,其實有三個關鍵方向。

![]() 第一,養腸胃。

第一,養腸胃。

不吃冰冷、少吃刺激,保持腸胃溫暖有力。飲食上多纖維、多益生菌,幫助腸道菌相平衡。中醫會用健脾和胃的方藥調理,讓營養能真正吸收進去,轉化成肌肉的能量。

![]() 第二,養肌肉。

第二,養肌肉。

老人運動不需要拼大重量,而是要練深層的小肌群,特別是核心。像橋式、四足跪姿伸展、慢走或游泳,都能喚醒多裂肌。研究證實,高齡者只要三到六個月的針對性訓練,就能改善脊椎穩定度,疼痛顯著減少。

![]() 第三,養脊椎。

第三,養脊椎。

除了運動與飲食,適度減壓和鬆解也很重要。這裡,脊椎針刀醫學提供了一個值得重視的選擇。

⸻

![]() 針刀的角色

針刀的角色

針刀不是傳統手術,而是一種微創療法。它結合針灸與外科的概念,用特殊針具直接鬆解筋膜與肌腱的沾黏。這種治療特別適合那些已經手術過卻還痛、或因椎管狹窄而走不遠的老人。

我記得一位七十多歲的農夫,兩次腰椎手術,鋼釘固定在腰裡,還是天天痛到睡不著。仔細問診後,發現他長期腸胃不好,經常腹脹便秘。治療策略是先健脾調胃,再用針刀鬆開腰椎周圍的筋膜沾黏,三個月後,他已經能自己走去市場買菜。他笑著說:「原來腰不是靠鋼釘挺的,是靠腸胃養的肌肉撐的。」

![]() 這就是針刀的價值:幫助肌肉和筋膜恢復功能,讓脊椎重新獲得支撐。它不是萬能解藥,但在許多棘手的腰痛案例裡,往往能帶來突破。

這就是針刀的價值:幫助肌肉和筋膜恢復功能,讓脊椎重新獲得支撐。它不是萬能解藥,但在許多棘手的腰痛案例裡,往往能帶來突破。

⸻

結語

老人腰痛的真相不是骨頭先壞,而是腸胃失衡,肌肉萎縮,筋膜沾黏。骨頭只是最後的結果。從腸胃養分、到肌肉強度,再到脊椎的鬆解,三管齊下,才是走出疼痛的關鍵。

![]() 我們要的到底是什麼?

我們要的到底是什麼?

是手術報告上寫的「手術成功」?還是長輩能真正走出家門、抱起孫子、坐在餐桌前安心吃飯?

![]() 真正的成功,是讓老人重新挺胸走路。

真正的成功,是讓老人重新挺胸走路。

所以記住一句話:

「腰不在骨,根在腸。養脾胃,就是養肌肉;養肌肉,就是養脊椎。」