深夜裡,靜下來回顧白天的診間,我常覺得心中有說不完的故事。

這些故事,不只是病人的經歷,也提醒著我作為一名醫師的責任與修行。

在這些年行醫的道路上,我始終記得一個信念:醫師不應該爭論誰對誰錯,而應該守護病人的生命與尊嚴。可是,我也不得不承認,現實中仍有許多不同的聲音,有的誤解,有的批評,甚至有時帶著敵意。

當心中生起不平時,我想起觀世音菩薩的教誨。

菩薩告訴我們:對待朋友,要以真誠相待;對待心懷敵意之人,更要懷抱慈悲。

因為負面能量的貴人可能是我們的老師,他提醒我們檢視自我,不讓傲慢遮蔽了良知。

⸻

一、三次手術的身影

這位患者,五年之間,歷經三次大型脊椎手術。

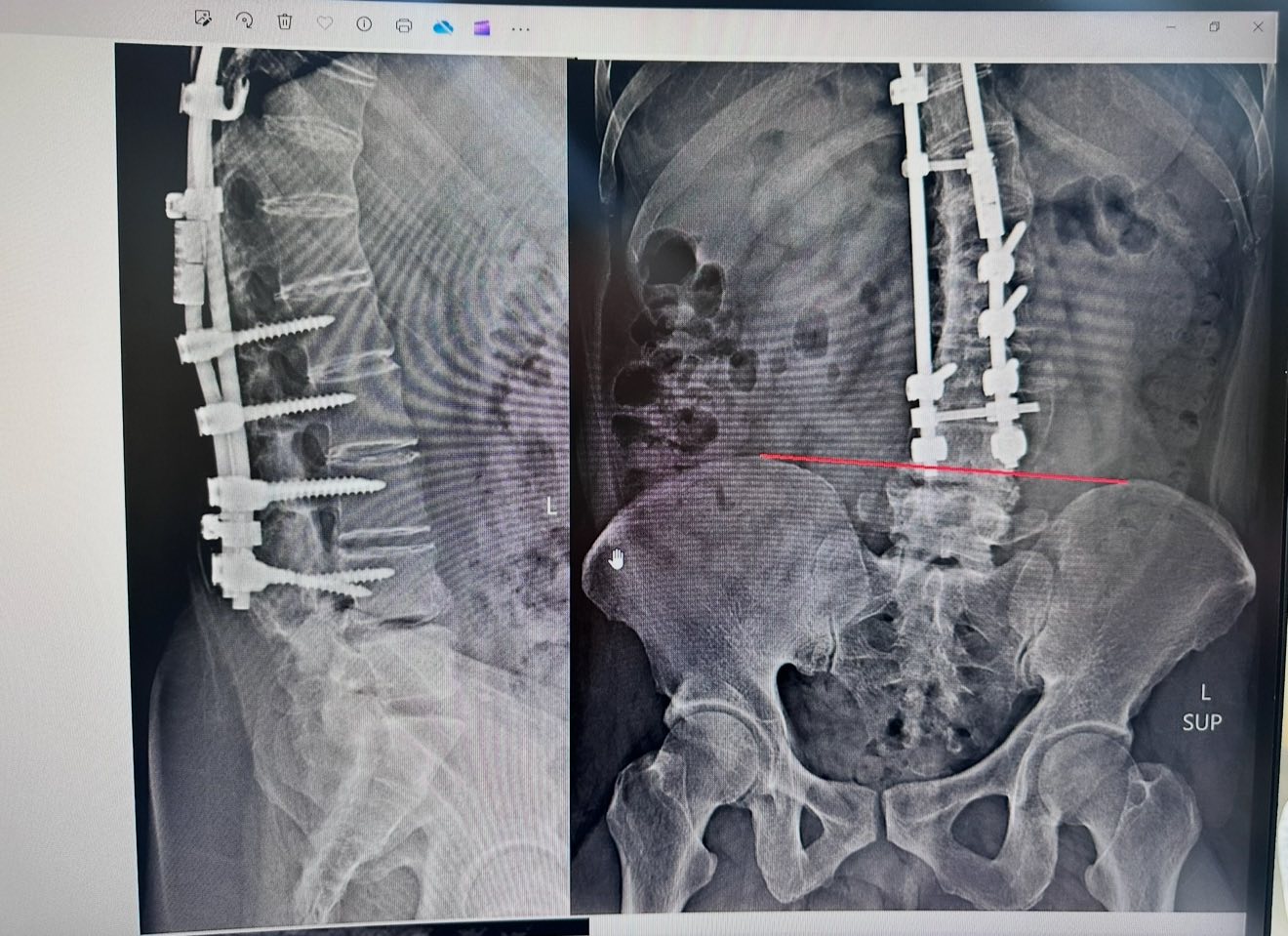

X 光片:一排排螺絲與鋼條,延伸自腰椎直至骨盆,這些冰冷的金屬,牢牢固定了他的脊椎,也固定了他五年的痛苦與掙扎。

MRI 影像:在術後的區域,可以清楚看見沾黏與纖維化,像荊棘般纏繞在神經周圍,讓原本應該獲得解脫的身體,再度陷入酸、麻、痛的深淵。

第一次手術,他帶著希望;第二次手術,他心中開始存疑;第三次手術,他幾乎只剩下無力的歎息。

⸻

二、必要的刀,我們支持

我要再次鄭重說明,我從來不是反對手術。

當病人因後縱韌帶鈣化或肥厚壓迫脊髓,出現四肢癱軟、大小便失禁;當病人因嚴重外傷導致脊髓受損,威脅到生命與功能;這些時候,手術就是唯一的選擇。此時的手術,不僅必要,甚至是救命的關鍵。

手術,是醫療中不可或缺的一環。這點,我不僅支持,甚至會第一時間提醒病人不要耽擱,我在每一個自費同意書上都會親筆寫下我的觀點如果治療只是不如預期一定要開刀。

⸻

三、值得深思的:比例與選擇

但並非所有的頸腰椎問題,都需要立刻上大刀。

如果病人仍能走動、大小便功能正常、肌肉尚未嚴重萎縮;如果復健、疼痛治療,或針刀這樣的微創方式還有改善的可能,那麼,是否可以多給病人一些時間?

法律上有所謂「比例原則」,醫療也該如此。例如風險與效益要平衡;病人需要知道所有選項;醫師要在「必要」的前提下,才把刀放進病人的身體。

因為,一旦進入融合手術,大部分結局就不可逆轉。

⸻

四、針刀的角色

針刀不是手術的替代品。

它的角色,在於提供另一條路:

1. 鬆解沾黏:在不破壞結構的前提下,減少纖維化的拉扯。

2. 改善疼痛:幫助病人減輕酸麻痛,重拾基本生活能力。

3. 延緩手術:爭取更多時間,讓復健治療能發揮效果。

這些年,我看過許多三刀、五刀後仍然疼痛的病人,因針刀而得以走路、得以睡眠、得以有尊嚴的無痛生活。這讓我更加確信,醫療不是非黑即白,而是需要並存、互補。

⸻

五、白色巨塔下的孤單

台灣文學常描繪庶民的無奈,而在診間裡,我一次次見到。

這些多次手術後患者,當時也以為開完刀就沒事了,應該回歸自己的職場或者工作家庭了,也沒想到會歷經第二次跟跟第三次手術

而手術後的鋼釘與鋼板,不只是醫療器械,它們像是冰冷的鐵籠,把人的希望與自由意志都緊緊鎖住。

⸻

六、時間歲月的教誨

多年前,年輕時候的我對於骨科或者神外的批評與誤解,心中總是委屈與不解甚至不平。

但隨著年紀增長,歷練加深之後,靜下來,我開始領悟到對待朋友,要以真誠相待;對待不瞭解我們的人,更要懷抱慈悲。

因為不了解,提醒我們修正自己;因為批評,讓我們更謙卑、更努力。

若有其他同業、神外、骨科不了解針刀,甚至加以質疑,這或許正是提醒我:我要更專心臨床,更精進學習,更用心守護病人。

⸻

七、結語

三次大刀之後,病人仍然痛。這是現實,也是我們必須面對的挑戰。

但在這之中,我看見了另一種可能:

手術有它的價值,針刀也有它的角色,兩者並非敵對,而是互補。

這就是我行醫多年後最深的體會。

願我們針刀的手,不只是持刀的手,更是安撫病痛、播撒慈悲跟無痛自由的手。