一場手術後的問題開始產生

范先生,五十多歲,原本是一個身材高大健壯的藍領工人。年輕時,他能扛起沉重的貨物,也能蹲下再起身毫不費力。然而,一年前他因為長期腰痛,最後被診斷為椎間盤突出。

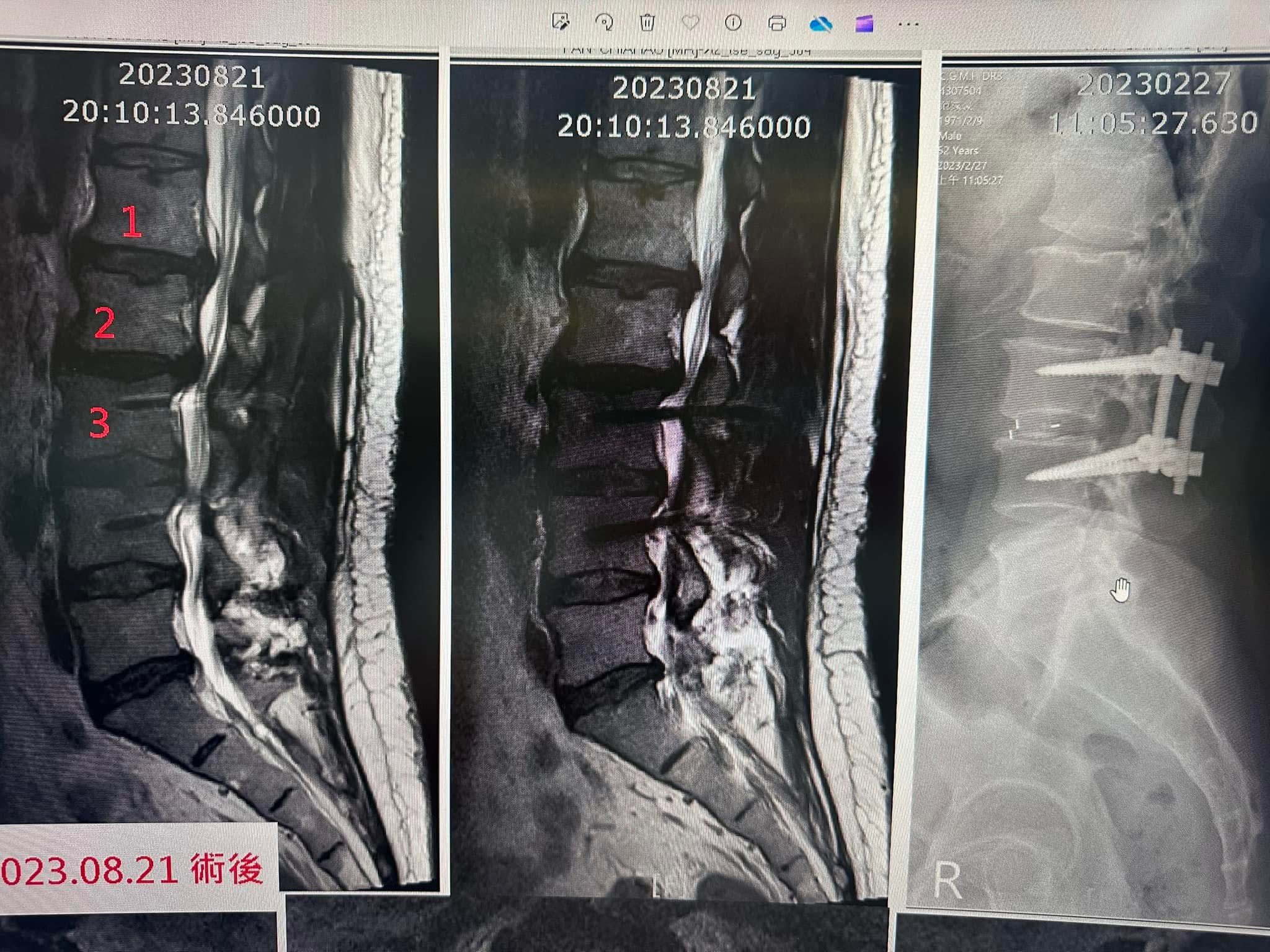

於是,他接受了 腰椎融合+骨釘減壓手術。手術過程一切順利,骨釘固定良好,影像檢查也顯示結構穩定。按理說,這應該是一個「成功的手術」。

然而,命運卻開了另一道難題。前面幾個月症狀改善非常多,走路很順也不太麻,他又繼續去沉重的工作,術後幾個月,他的腰痛雖開始慢慢產生,小腿又開始緊繃得像鐵絲纏住,走路像是帶著枷鎖,每一步都痛得鑽心。這種痛苦不比手術前糟糕。

他輾轉求醫,針灸、推拿、復健,甚至回到開刀的醫院檢查。骨科醫師告訴他:「骨釘位置沒問題,也沒有鬆脫,結構是好的。」但為什麼還是痛?

答案只有兩個字 —— 沾黏。

⸻

![]() 什麼是「手術沾黏」?

什麼是「手術沾黏」?

手術沾黏,簡單來說,就是身體在自我修復過程中,長出太多的「纖維組織」。這些組織像雜草叢生,把神經或肌肉緊緊綁住。

![]() 在醫學上,這種情況有個名稱:

在醫學上,這種情況有個名稱:

![]() 脊椎手術失敗症候群(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS)。

脊椎手術失敗症候群(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS)。

特點是:

• 手術結構上「成功」,沒有鬆脫或移位。

• 但病人依舊疼痛,甚至比術前更嚴重。

• 最常見原因之一,就是 術後纖維沾黏。

這並不是醫師的「失誤」。事實上,這是所有外科手術都可能遇到的自然過程。只是脊椎手術因為結構複雜,沾黏帶來的後遺症往往格外棘手。

⸻

![]() 精準檢查的重要性

精準檢查的重要性

在處理范先生的案例之前,我先替他安排了 MRI 核磁共振,結果顯示手術部位周邊有大片纖維化,神經受到牽扯。這正是他小腿緊繃的來源。

同時,我使用超音波導引,在評估治療時隨時觀察:

哪裡是神經?哪裡是血管?哪裡是沾黏纖維?

這就像幫針刀裝上導航系統,讓治療不是「盲打」,而是精準操作。

⸻

![]() 脊椎針刀治療的原理

脊椎針刀治療的原理

很多人會問:「小針刀到底在做什麼?為什麼這麼細的一根刀針,可以處理這麼嚴重的沾黏?」

其實,針刀療法有三大核心原理:

1. 筋膜鬆解

• 我們的肌肉與筋膜常因手術或發炎,變得緊縮。

• 針刀可以像「解開繩索」一樣,把緊綁的筋膜鬆開,讓肌肉重新恢復彈性。

2. 神經減壓

• 沾黏纖維有時像鐵絲,會直接勒住神經。

• 針刀能逐步切斷這些纖維,讓神經重新獲得空間,就像解放被困住的電線。

3. 血流改善

• 長期沾黏會阻斷局部循環。

• 鬆解之後,血液重新流通,代謝物排出,疼痛就能減輕。

這些原理,放到現代醫學角度,就是一種「微創減壓術」。

⸻

![]() 中西醫結合的視角

中西醫結合的視角

有人會好奇:「這不就是另一種手術嗎?」

事實上,針刀的思維不同。

• 外科手術講求「直接移除病灶」:切掉椎間盤、放入骨釘固定。

• 針刀則是「間接減壓」:鬆解纖維、打開通道,讓身體恢復自我修復的機會。

借助 MRI 找到問題、借助超音波精準導航、再由針刀進場鬆解

這其實就是一種 現代西醫影像 + 中醫微創工具 的跨界合作。

不是誰取代誰,而是互補。

⸻

![]() 對骨科與神外醫師的敬意

對骨科與神外醫師的敬意

我要強調:

骨科與神經外科醫師的手術,是非常重要且不可或缺的。

• 當病人脊椎嚴重滑脫,完全無法站立時,手術是唯一的希望。

• 當椎間盤完全斷裂,神經受壓導致大小便失禁時,手術的速度就是救命的速度。

• 當脊椎腫瘤壓迫,手術更是唯一能挽救生命的方法。

所以,針刀當然不是要否定現代外科手術,而是要在「手術還不是唯一解答的時候」多給病人一個選擇。

這是一種 「減法醫學」:能少就少,能不放人工物就不放。

減少風險,也給病人更多緩衝的空間。

⸻

![]() 范先生的治療過程

范先生的治療過程

我替范先生設計了 14 次治療計畫,每週兩次。

• 第 3 次治療後,他的小腿緊繃下降了約三成。

• 第 6 次治療後,他能走到巷口買便當晚餐,不再痛得冷汗直流。

• 到第 14 次治療完成,他幾乎完全解脫,臉上露出久違的笑容。

總共將近七個禮拜的治療大功告成。

他驚呼:「徐醫師,我真的感覺不到那條繩子了!」

這聽起來很像是奇蹟,但其實是逐步減壓的累積效果。

⸻

![]() 從醫學科普角度看

從醫學科普角度看

1. 脊椎手術後的併發症並不罕見

• 根據國際數據,約 10–40% 的脊椎手術病人會有殘存疼痛。

2. 針刀並不是「替代手術」

• 而是一種「中間選項」,在手術與復健之間,提供另一條路。

3. 影像導引是關鍵

• 盲目的治療風險太高。MRI + 超音波能讓治療更安全、更有效。

⸻

![]() 徐醫師的提醒

徐醫師的提醒

• 治療前一定要經過專業評估,並非每個人都適合針刀。

• 復健仍然重要,否則沾黏仍可能再度形成。

•

⸻

![]() 結語

結語

行醫多年,我始終相

醫療不是分東西方、不是分中西醫,而是 如何幫助病人活得更好。