他叫林柏安(化名),48歲,資訊工程師。

白天久坐電腦公司十小時,晚上又愛打球釋放壓力。某天在球場上,他聽到腰裡一聲「啪」。那一刻,他知道自己的身體出事了。

疼痛沿著大腿後側蔓延,夜裡無法翻身。

疼痛多個禮拜,平常針灸復健都有效,這次很明顯沒有效果,大醫院檢查MRI報告出爐,幾行字冷冷地寫著:

「L4/5與L5/S1椎間盤突出,合併神經孔狹窄,伴破裂跡象。」

這是許多患者熟悉的情節——

突然的腰痛、麻木、恐懼、以及那句:「徐醫師,我是不是得開刀?」

⸻

一、從「破裂」開始的復原旅程

初診時,他走進診間的姿勢彎曲、步伐不穩 ,疼痛指數達8/10,連坐下都得咬牙,他說一天吃三次止痛藥都壓不下來,已經痛到沒辦法工作

經詳細檢查後,我們安排了脊椎針刀微創減壓治療。這項治療不切開,不是全身麻醉住院治療,目標是鬆開筋膜、恢復血流、釋放神經壓力,讓身體的自癒能力有空間運作。

每一次進針,都像是在與筋膜對話。

脊椎針刀醫師醫師必須理解張力的走向、神經的呼吸節奏、以及那條在疼痛與修復之間的細線。

⸻

二、醫學機制:自體吸收的生理奇蹟

當椎間盤突出時,髓核外露會引發免疫反應。身體會派出巨噬細胞吞噬這些突出組織,這是自然的清除機制。

但要讓這個機制啟動,局部血流必須暢通。

若筋膜緊繃、壓力過高、神經受限,修復過程會被迫停工。

脊椎針刀的臨床角色,就是協助打開被封鎖的環境——改善微循環、降低發炎、恢復滑動,讓吸收的條件出現。

換句話說,它不是「消除」椎間盤,

而是幫助身體有機會「處理」它。

⸻

三、十次針刀療程的臨床變化

第一次治療後,他說:「痛的地方變得集中。」

第三次,他能自己起身。

第七次,他開車上班。

第十次,他重新站上球場,腰桿筆直。

「徐醫師,我感覺那顆東西,好像不再卡著我了。」他笑著說。

這當然不是奇蹟,而是嚴謹的醫學生理邏輯在運作。

⸻

四、MRI實證:放射科主任的對照報告

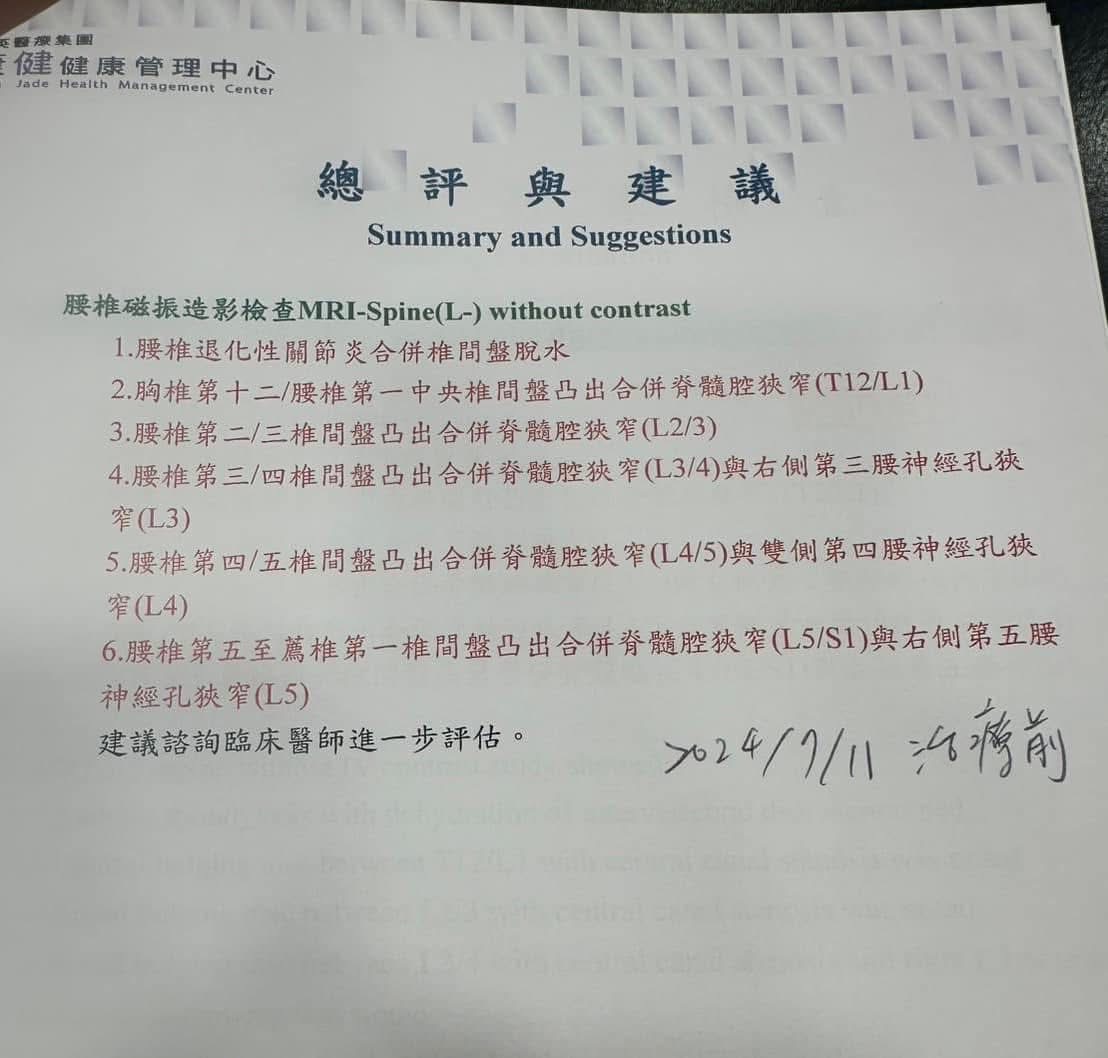

兩張影像,來自同一家影像中心、同一位放射科主任。

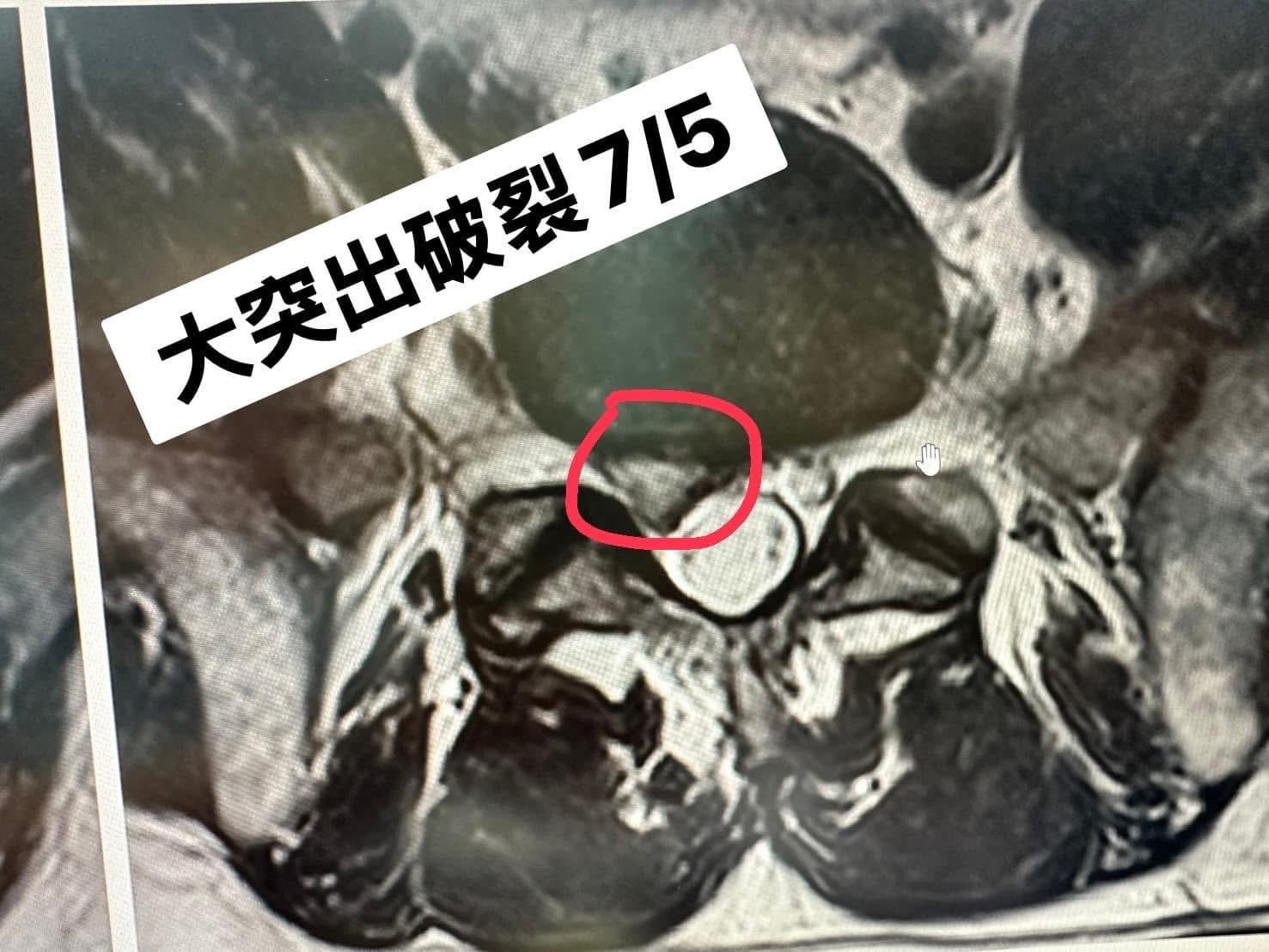

🔹 7月5日:治療前

• L4/5、L5/S1段椎間盤大範圍破裂性突出。

• 硬膜囊明顯受壓,右側神經孔狹窄。

• 突出物邊緣不規則,顯示外滲與破裂。

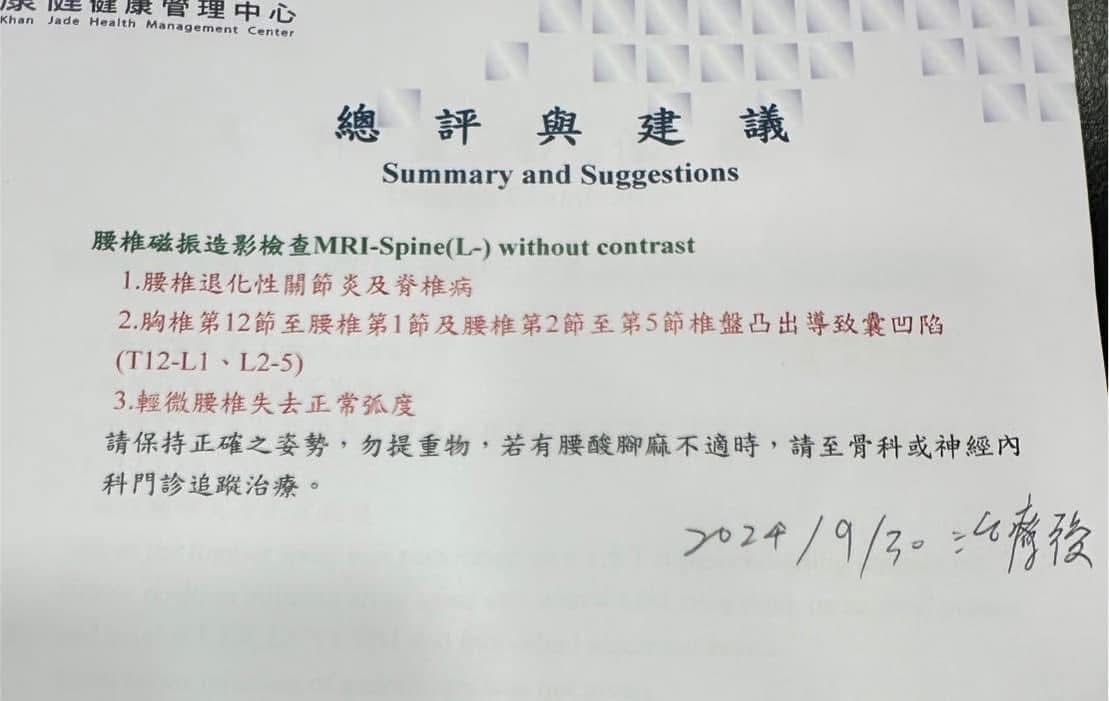

🔹 9月30日:治療後

• 同層面突出物體積縮小超過一半。

• 神經孔開放、硬膜囊恢復平順。

• 局部信號均質化,發炎跡象明顯減退。

放射科主任報告摘要

日期 核心結論 臨床意義

2024/7/11 多節椎間盤突出、破裂、神經孔狹窄 屬活動性病變,明確壓迫神經

2024/9/30 僅見輕度突出與退化變化 結構性改善、神經壓迫解除

⸻

五、放射學觀點:吸收與恢復的科學邏輯

事實上,椎間盤突出並非無法逆轉的疾病。

根據多項放射學研究(Autio, Radiology, 2006),即使未經治療,只要患者採取臥床休息、減少負荷、控制發炎,在三個月到六個月內椎間盤有相當機率會被免疫系統自然吸收。

因此,患者看到MRI上那顆突出的「黑影」時,其實不必過度恐慌。除非壓迫到馬尾神經(造成大小便失禁或嚴重下肢癱軟),多數椎間盤都有恢復的潛力。

❇️針刀、針灸或深層鬆解療法的價值,不在「讓椎間盤立刻消失」,而在創造吸收的環境。只要血流通、張力鬆、炎症被調整,

身體就能啟動它早已設計好的修復程序。

這是關鍵教育點:

🔸 脊椎針刀無法、也不應宣稱能「立即吸收椎間盤突出」。它的醫學價值在於「幫助自然吸收」的條件形成。

⸻

六、放射科對照分析:真實的修復

從放射科角度判讀:

• 兩張影像層面一致,椎弓根與神經孔結構重疊。

• 治療前後,突出體積縮小約50%。

• 神經通道擴大,硬膜囊壓迫解除。

• 無新發骨化或水腫信號,顯示為自然加速吸收過程。

這類改變屬於「生理性修復」而非外科切除。

它說明——身體能修,但需要被引導。

⸻

七、尊重外科醫師:不同戰場的同盟

在急性壓迫、神經功能喪失、馬尾症候群等情況,外科醫師是偉大的戰士,用尖端技術單通道內視鏡手術為病人搶回行走的權利。

而脊椎針刀醫師的任務,是守住那還能不開刀的時間。醫療當然不是對立,而是能夠協奏。一方在刀下救急,另一方在刀外守望。

以前年輕氣盛,總覺得脊椎針刀醫師可以挑戰體制,但經過數年臨床心得,我的心境發生變化了,我開始尊敬每一位骨科跟神外的大刀醫師,因為正是他們的勇氣與專業,讓大刀手術與針刀微創治療能安心並存於醫學的光譜上。

⸻

八、影像判讀

「經比對2024/7/5與2024/9/30影像,層面一致,椎間盤突出體積縮小,神經孔開放,硬膜囊壓迫解除,信號改善,無新發水腫或結構性病變。顯示病灶具自然修復趨勢,臨床症狀改善與影像一致。」

⸻

九、結語:讓椎間盤回家

林柏安的故事,不只是逆轉的傳說。

他證明了——疼痛是一種警告,而非判決。

身體若被傾聽、被鬆開、被給予條件,

就能用自己的方式修復。

針刀並非魔法,它是中西醫結合的產物。

在現今時代推崇速度與手術的今天,

我們選擇讓身體嘗試其他替代療法的權利。

「醫學的極致,不在開大刀,

而在懂得何時讓身體自己痊癒。」

—— 徐國峰醫師

⸻

📌 本文經當事人同意與化名處理,影像經放射科主任簽核。

📌 椎間盤突出多數可自然吸收,僅少數馬神經症候群一定需手術。

📌 針刀療法可改善環境與循環,協助恢復,但無法立即「消除突出」。

📌 所有醫療行為皆需專業評估。