就在剛剛!2025 年,台北市東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒賽,以 7:0 完封美國內華達州代表隊,舉起金盃。這是台灣自 1996 年後,睽違29年後於此再一次登上世界第一。

當下,全台灣都在嗨:新聞跑馬燈狂播、臉書被洗版,「29 年等到了!」、「孩子們讓世界看見台灣!」。

先發投手林晉澤,連續解決 13 名打者,還自己敲出三壘安打,簡直神操作。

但是,但是,但是,每一次的掌聲,我心裡卻浮現一個老問題:

為什麼台灣少棒永遠能拿冠軍,可長大後卻沒人能在大聯盟站穩?

⸻

![]() 小時候天下無敵,長大卻一身傷

小時候天下無敵,長大卻一身傷

很多人不敢講的殘酷現實是:台灣棒球,小學強國,成人弱國。國小時期,靠早熟化訓練、密集比賽、戰術死操,我們可以把同齡的美國、日本小孩打到抬不起頭

到了國高中,別國小孩開始抽高、肌力暴增,我們的孩子卻早早累積傷病。

最終結果:12 歲世界第一,18 歲開始消失,22 歲就變傷兵。

這就是我們一代又一代「少年英雄」最後變成「無名傷兵」的宿命。

⸻

![]() 脊椎針刀醫師的觀點:椎間盤不是鐵做的

脊椎針刀醫師的觀點:椎間盤不是鐵做的

我身為脊椎醫師,看這些少棒選手,常常覺得心疼,我門診看過不少業餘棒球青年選手甚至是職業選手,這一些選手不受傷得了,一受傷非常驚人,幾乎都是嚴重的椎間盤脫垂。

棒球的核心動作就是快速旋轉。每一次投球、揮棒,都是腰椎椎間盤的「極限挑戰」。

椎間盤是什麼?簡單說,它就是「脊椎的避震器」。青少年時期,它含水量高,像一塊有彈性的果凍 ,但果凍一直被扭來扭去,纖維環就會開始裂!一旦裂開,水分流失,椎間盤就變得乾扁,提早退化。

醫學上叫 Pfirrmann 分級:I 級像新鮮果凍,V 級像乾掉的魯肉。

而我們的小孩,才 20 歲,可能就已經快要吃到 V 級套餐。

⸻

以下三篇是專業的國際數據,讓人必須高度重視

這不是我嚇你,數據很殘酷:

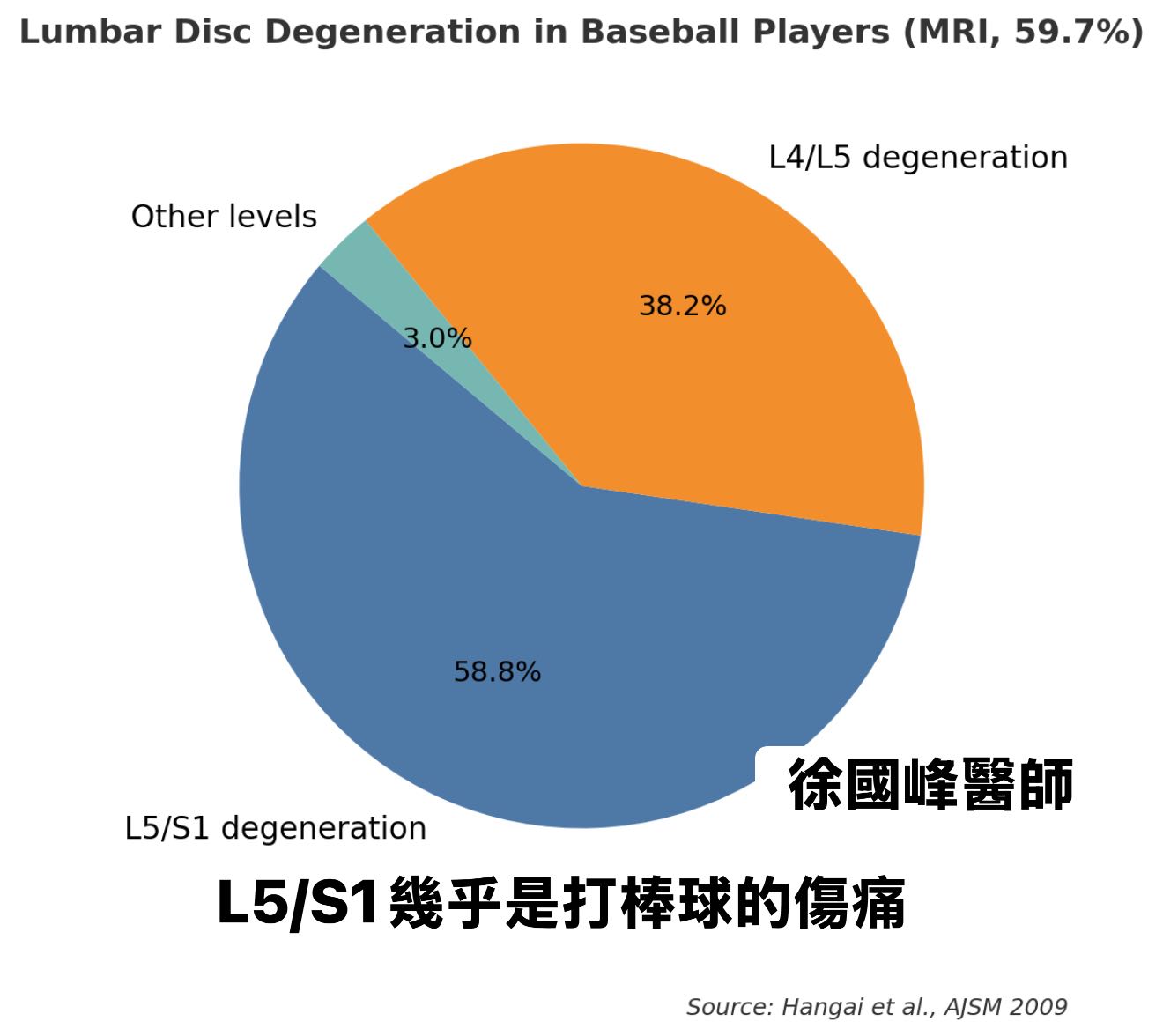

![]() Hangai (2009, AJSM):大學生棒球員 59.7% 出現椎間盤退化;其中 L5/S1 佔 35.1%、L4/L5 佔 22.8%。退化風險比一般人高 3.23 倍。

Hangai (2009, AJSM):大學生棒球員 59.7% 出現椎間盤退化;其中 L5/S1 佔 35.1%、L4/L5 佔 22.8%。退化風險比一般人高 3.23 倍。

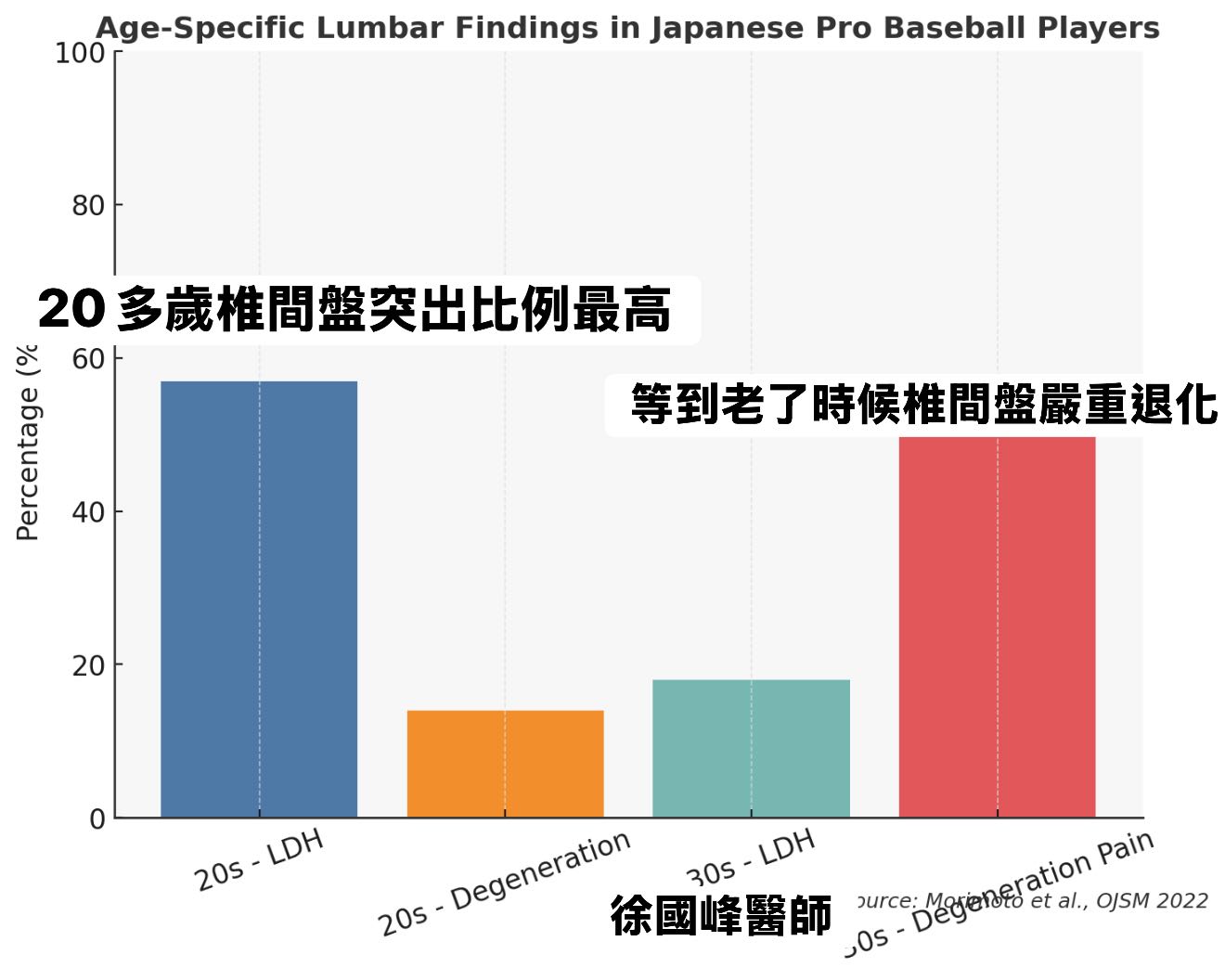

![]() Morimoto (2022, OJSM):日本職棒球員,20 歲最常見的是椎間盤突出(57%);30 歲開始換成退化性椎間盤痛(55%)。MRI 顯示:30 歲退化率 91%,20 歲僅 14%。

Morimoto (2022, OJSM):日本職棒球員,20 歲最常見的是椎間盤突出(57%);30 歲開始換成退化性椎間盤痛(55%)。MRI 顯示:30 歲退化率 91%,20 歲僅 14%。

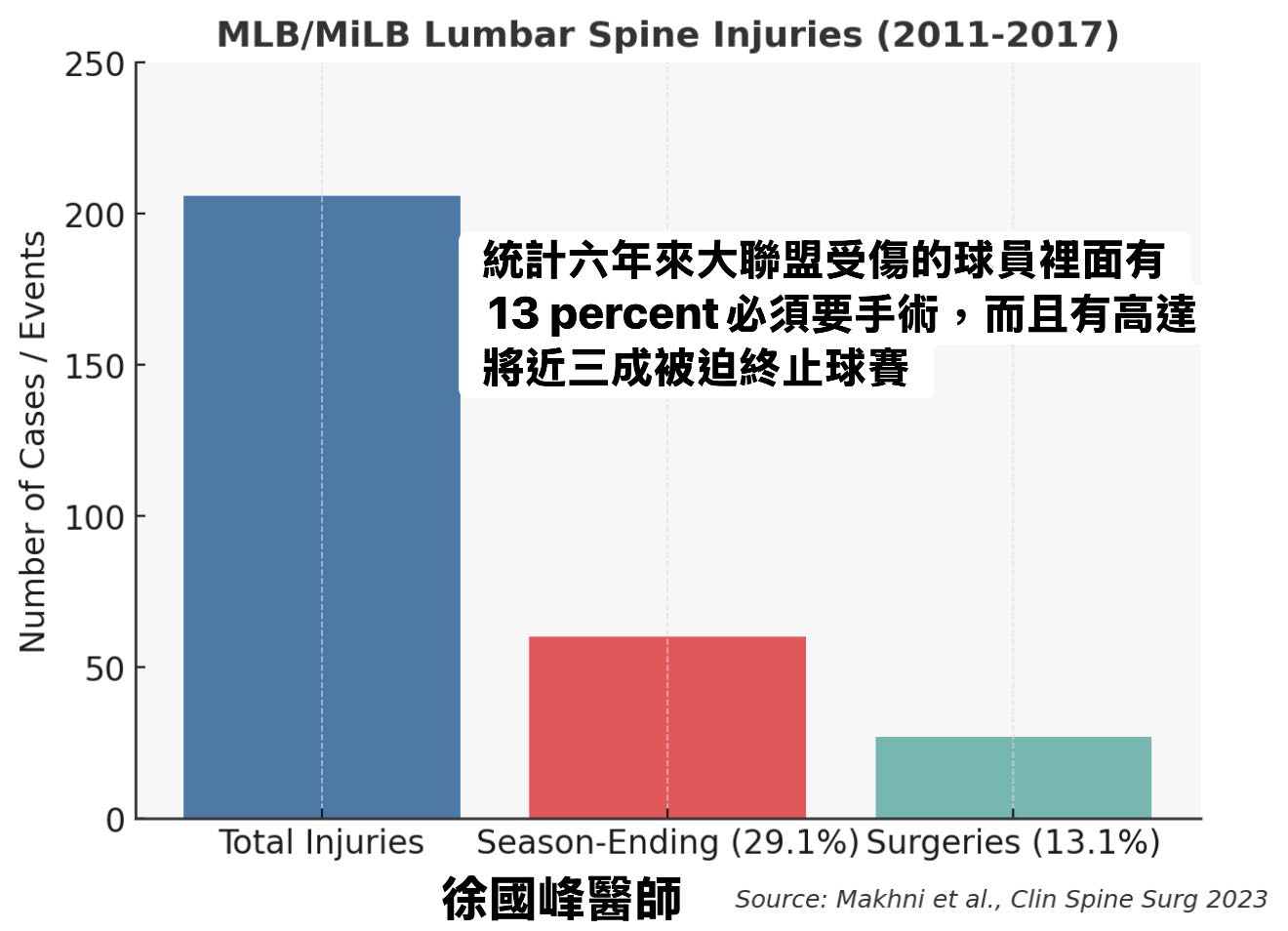

![]() Makhni (2023, Clin Spine Surg):MLB/MiLB 2011–2017 年,腰椎傷病 206 起,累計缺賽 5,948 天;29.1% 直接球季報銷,13.1% 需要手術。

Makhni (2023, Clin Spine Surg):MLB/MiLB 2011–2017 年,腰椎傷病 206 起,累計缺賽 5,948 天;29.1% 直接球季報銷,13.1% 需要手術。

白話翻譯:年輕時爆發力換來的,是椎間盤提前報廢。

⸻

![]() 台灣少棒的神話,從光榮到幻滅

台灣少棒的神話,從光榮到幻滅

很多人忘了,台灣少棒的歷史可追溯到 1970 年代!1971 年,台中金龍少棒奪冠,舉國歡騰。那一年,棒球正式被封為「國球」,之後 20 年,我們拿下 17 座世界冠軍,媒體狂喊「台灣小將天下無敵」。

但背後是什麼?一年幾十場比賽,孩子肩膀、腰椎就是「消耗品」。

這種「用脊椎換來的榮耀」最後是撐不久。因為歐美國家已經發現這樣的瘋狂訓練會導致這些年輕的選手提早脊椎跟肩膀報廢!2000年代後,美國嚴格限制投球數,日本推動醫學化訓練,我們卻還在拼命操。結果就是小時候榮光煥發,長大後光芒逐漸消失⋯⋯⋯⋯⋯

⸻

升學工具,毀了多少孩子

台灣的少棒,本質上有一大部分就是「升學工具」,小時候打進世界冠軍,孩子能直升好國中高中 ,甚至前三志願的高中都有專門的體育班,家長與教練自然拚命壓榨,真的到了保送明星高中體育班,部分人開始退出,就算是順利到最好的體育大學,也因為資源不夠,而且位子很少,所以等到大學畢業當完兵完之後,大部分的人是選擇轉行,能撐到職棒的人更少,因為環境與待遇不吸引,數據可能100個不到一個可以當作職棒選手⋯⋯⋯⋯

最後變成:我們有一堆世界冠軍的小學生,卻沒有大聯盟MLB的長青選手,截至2025年,台灣出生的選手共有17位曾登上美國職棒大聯盟(MLB),目前在大聯盟活躍的台灣球員則較少,較著名的目前有黃暐傑和鄧愷威兩位。2025年球季有13名台灣球員在美國職棒系統效力,但只有少數已正式在大聯盟出賽。

⸻

![]() 美國、日本怎麼做?

美國、日本怎麼做?

• 美國:有完整的 minor league 系統,醫療、復健、營養、心理輔導全套。球員從高中開始就有人跟著顧身體。

• 日本:雖然高中棒球強度大,但 2000 年後引入運動醫學、限制投球數,還有球員協會保障。

• 台灣:小學操爆、國中消失、高中斷層、大學沒資源,等到進職棒才拿到一點醫療支援。

很殘酷,但就是這句話:

我們輸的不只是球技,更是而是整個體制。

⸻

政治短視,消耗孩子

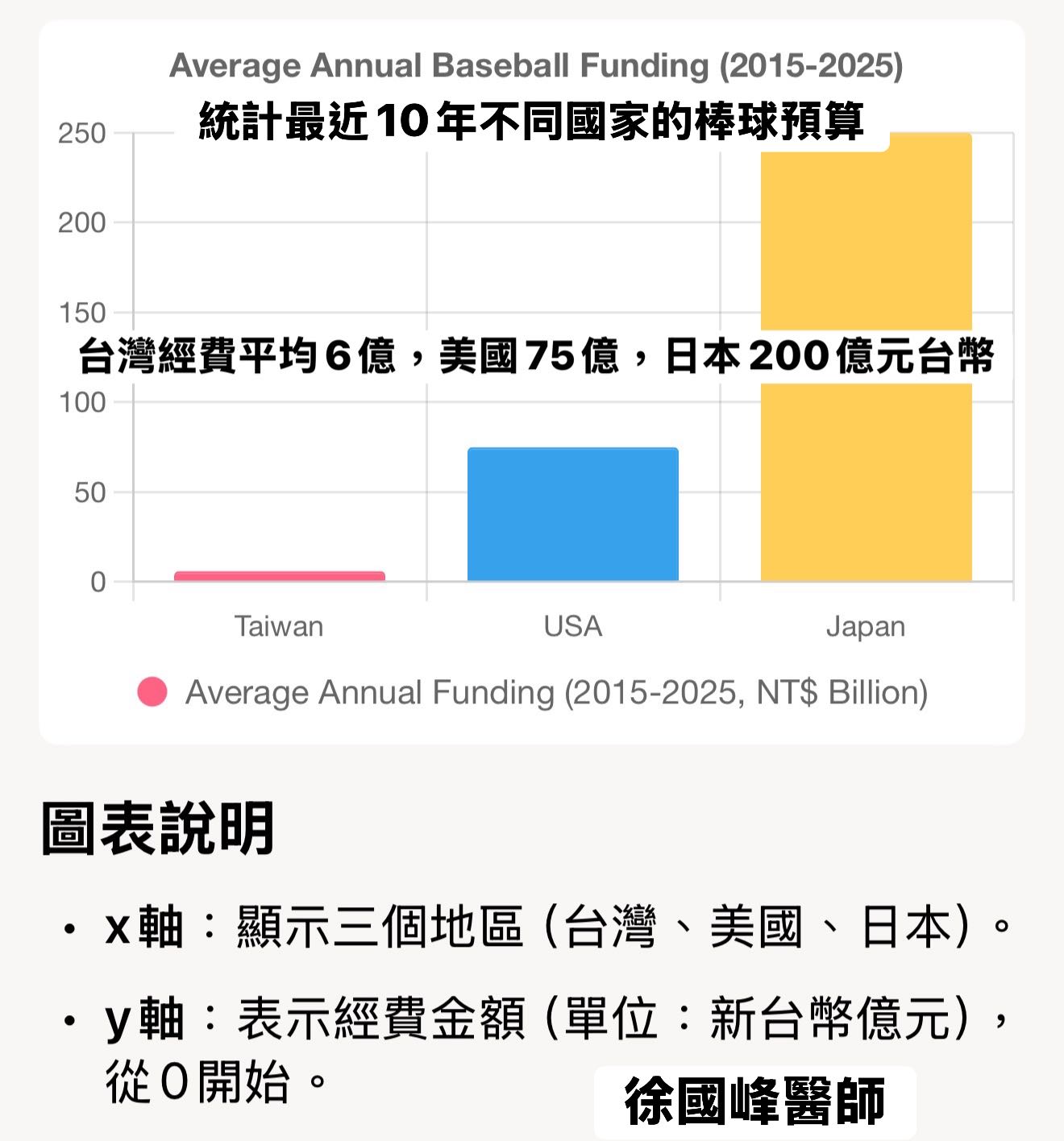

說穿了,這背後是政府和政治結構的問題。我們的體育預算少,長年來,台灣體育經費超低,以下圖表顯示台灣、美國、日本過去這十年的棒球經費,台灣6億元(5-7億平均值);美國:75億元(60-90億平均值);日本:250億元(200-300億平均值),也就是說我們預算只有日本的3%,美國的8%,那其他的錢呢?我相信更多錢拿去搞短期「國際賽備戰」;此外,醫療缺席!在美日,青少年棒球隊很早時期都有隨隊醫師;在台灣,很後來才有這個制度,而且通常要痛到不行才被送醫院。

此外,政策短視!政客只會在奪冠時衝進來搶合照、喊口號,基本上沒有任何長期規劃;國際銜接極度缺乏優秀外語能力,語言、文化、醫療支援都不足,球員挑戰 MLB 時只能孤軍奮戰。

⸻

重要的三張圖表,看真相

圖一:MRI — 棒球員椎間盤退化分布

59.7% 有退化,L5/S1:35.1%,L4/L5:22.8%

白話文:100個打棒球的職業選手有將近快60 percent的腰椎嚴重退化。

圖二:日本職棒分齡腰椎病灶

20 代 LDH 57%,30 代退化痛 55%,退化率:30 代 91% vs 20 代 14%

白話文:年輕的時候椎間盤突出高達57 %等到老的時候有將近快91 percent椎間盤嚴重退化

圖三:MLB/MiLB 腰椎傷病負擔

206 起傷病,5,948 天缺賽,29.1% 球季報銷,13.1% 需手術

白話文:傷亡慘重。

(三張圖放在這裡,讓人一眼懂殘酷現實。)

⸻

結語:少棒拿到冠軍,不能只是開心一天,更要健康永久打下去!不該只是煙火

東園少棒的冠軍,當然值得舉國歡騰掌聲,但我們更該問:10年、20年這些孩子還能站在國際球場發光發熱嗎?

沒有醫學介入,椎間盤會提早報廢。

沒有教育改革,少棒永遠只是升學工具。

沒有政治決心,棒球永遠停在「民族情懷」的消費。

真正的棒球王國,不是有多少小學生拿世界第一,而是有多少球員能健康地站在大聯盟球場,持續十年。

台灣的下一步,不是等 29 年後再奪冠,而是建立一套讓孩子「從少棒走到長棒」的完整系統。

最後,我真的要講一句:

有些政客,平常對體育、對醫療、對孩子完全不在乎。一看到冠軍,就馬上衝出來蹭版面、喊幾句空話、搶合照!拜託,孩子的脊椎跟肩膀不是你們的政治玩具跟道具,這些少棒的榮耀,值得敬佩跟敬畏,不是你們的作秀舞台。

![]() 還有一件更荒謬的事:這麼多年來,台灣少棒的醫療支援,很長久只停留在「冰敷、貼藥布」這種臨時處理,一直都很後來才有再生醫學進入,但你去看美國、日本,早就有完整的運動醫學團隊,醫師、物理治療師全年追蹤。

還有一件更荒謬的事:這麼多年來,台灣少棒的醫療支援,很長久只停留在「冰敷、貼藥布」這種臨時處理,一直都很後來才有再生醫學進入,但你去看美國、日本,早就有完整的運動醫學團隊,醫師、物理治療師全年追蹤。

我們這裡呢?針灸、推拿、中醫傷科這麼多寶貴的傳統醫學資源,幾乎從沒真正進入過少棒場域,孩子從小就被操到腰痛、背痛、肩膀痛,但不是被正規照顧,而是靠意志力硬撐。

這才是最該靠北的地方:我們明明有很好的中醫傳統資源、有醫術,卻從來沒有被納入少棒的養成體系。政客只會拍照,中醫資源被閒置,最後受苦的還是孩子的脊椎。

⸻

最後,我還是想說點溫和的話:

孩子們這次在威廉波特流下的汗水和淚水,是真實的,值得我們每一個人喝采。他們用球棒和手套,把「台灣」這兩個字打上世界舞台,這份驕傲無可取代。

只是,我們不能讓這樣的榮耀停留在一次性煙火。該做的,不只是慶祝,而是要給這些孩子們一個更安全的環境、更長遠的未來。

也許未來有一天,我們能看到球場邊,不只有教練和加油團,也有醫師、物理治療師、中醫針灸醫師、中醫傷科醫師、在守護球員健康!不再是「用健康換獎盃」,而是「靠制度完整養成,走向世界」。冠軍的光榮,不只是 12 歲的孩子揮舞,而是 讓22歲甚至32 歲的大聯盟球星依舊能舉起球棒。

台灣棒球,該有這樣的未來。

而這個未來,需要我們每一個人一起守護![]()

![]()