「如果不是那顆人工椎間盤,我可能永遠站不起來。」

——Elon Musk,自述五次脊椎手術後的感言

這不是小說,是世界首富的身體實錄。Elon Musk,從太空火箭做到腦機介面,卻敗給了一節椎間盤。他曾公開表示,自己在與一位相撲選手摔角後受傷,從此展開了漫長的頸椎修復之路。五次手術、融合、重複減壓、再植入人工椎間盤……他的頸椎成了比火箭更複雜的工程。

今天,讓我們用這個案例,來談談「開刀」這件事。

⸻

🔮手術後,真的就沒事了嗎?

對許多被建議開刀的脊椎患者來說,這是一個靜默卻殘酷的問號。而 我們的首富Elon Musk 的經歷,正是這個問題的放大鏡。

他一開始接受的是減壓手術(decompression),移除壓迫神經的椎間盤組織。但術後數月疼痛依舊,接著進行了椎體融合術(fusion),將C5–C6兩節骨頭用鈦板固定。雖一度緩解,卻又在兩年後因鄰近節段出現退化(ASD)與神經沾黏,再次手術。

直到第五次,改為人工椎間盤置換(Artificial Disc Replacement, ADR),他才表示終於感到「像個人一樣可以自由活動」。

但這一路過程,也讓我們不得不探問一個醫學沉默地帶:

⸻

⚠️ 開刀不是萬靈丹,副作用從來沒少過

以下是各類頸椎手術常見的「術後副作用」,絕對不是要嚇人,而是要提醒所有準備走進開刀房的病人,多跟復健科醫師、疼痛科醫師、針灸醫師、針刀醫師、物理治療師討論

1️⃣ 神經沾黏與持續性疼痛(epidural fibrosis)

• 每一次進入椎管,都可能引發結締組織增生與沾黏。

• 這些組織會將神經根「包住」,造成疼痛難解,即使核磁共振看不出明顯壓迫,也會痛。

• 這正是所謂的「失敗背部手術症候群」(FBSS)。

2️⃣ 鄰近節段退化(Adjacent Segment Disease)

• 融合一段,增加其他節段的負擔;

• 較常見於融合術後 2–5 年,甚至導致需再次開刀。

🔮關鍵文獻(長達十年追蹤)

Gornet MF, Lanman TH, Burkus JK, et al.

“Cervical disc arthroplasty: 10-year outcomes of the Prestige LP cervical disc at a single investigational site.”

J Neurosurg Spine. 2019 Jul;31(1):1-10.

👉 DOI: 10.3171/2018.12.SPINE18912

• 研究設計:10年長期追蹤

• 對象:使用 Prestige LP 頸椎人工椎間盤的患者

• 再手術率:10年內約 7.8%

• 異位鈣化率(heterotopic ossification, HO):Grade 3–4 超過 30%,部分病例導致節段完全僵硬(ankylosis)

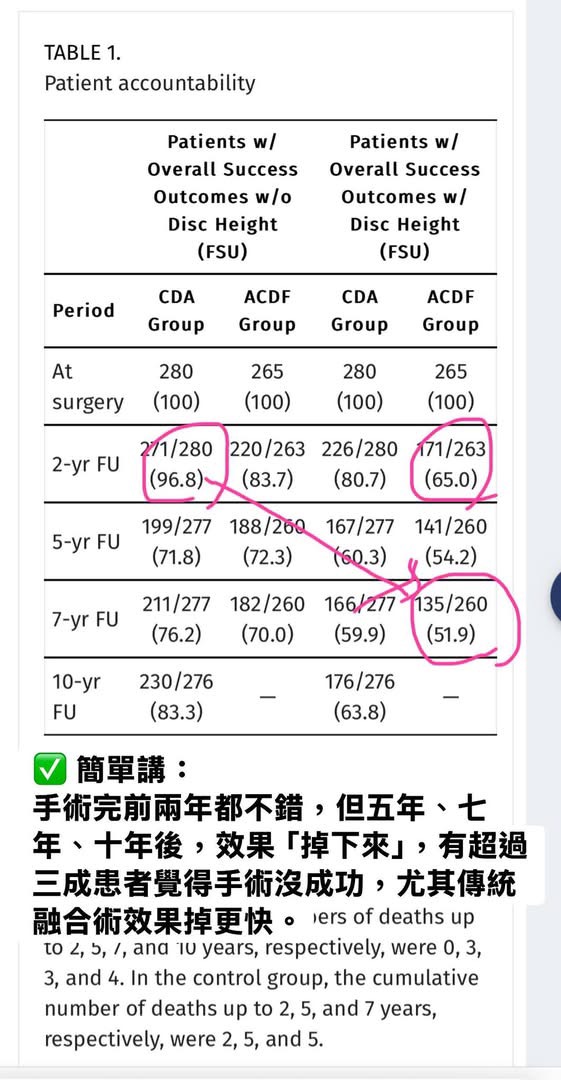

第一張圖(Table 1):術後幾年,還有多少人狀況穩定?

這張表在看「手術後經過幾年後,還有多少人覺得手術成功」。

ACDF(融合手術)

手術當天

各280人左右參與研究

2年後

有約80%~96%的患者仍覺得不錯

5年後

CDA 約60%,ACDF 掉到 54%

7年後

CDA 只剩 60%,ACDF 掉到 51%

10年後

CDA 有 63.8% 覺得手術效果還不錯。

✅ 簡單講:

手術完前兩年都不錯,但五年、七年、十年後,效果「掉下來」,有超過三成患者覺得手術沒成功,尤其傳統融合術效果掉更快

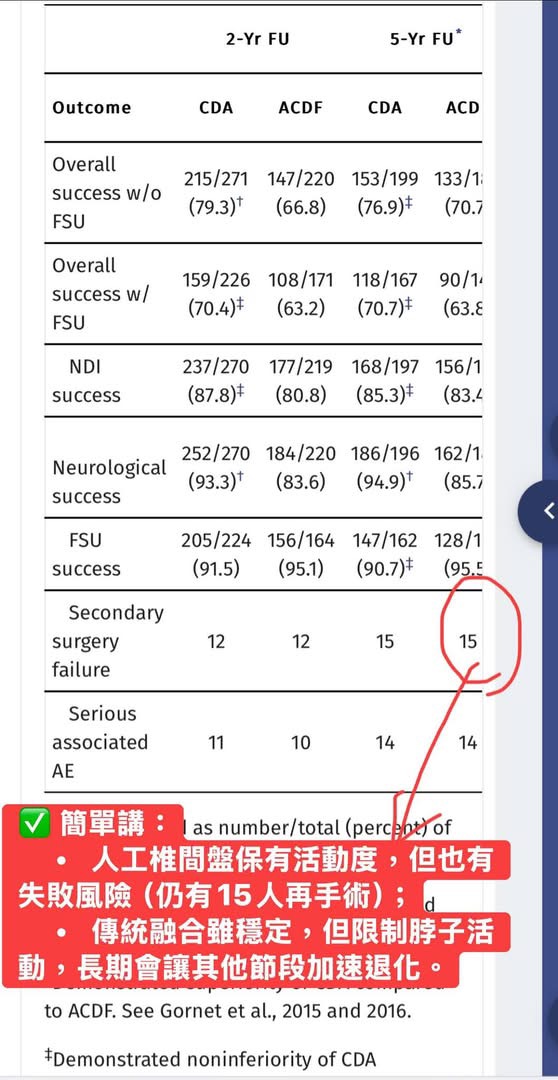

第二張圖(Table 2):手術成功的不同面向+再手術機率

這張表是看更細的內容,把「成功」分成幾種定義,例如:

📌 手術後的成效比較(CDA vs ACDF):

1. 整體成功率(5年內)

-人工椎間盤(CDA):約 77%

-融合手術(ACDF):約 71%

→ 成效差不多,但CDA略勝一籌。

2. 神經症狀改善(麻痛有改善)

-CDA:大約 95% 有神經改善

-ACDF:大約 86%

→ CDA 表現明顯較好,對神經釋放效果佳。

3. 脖子功能(NDI分數改善)

-CDA:約 85% 認為脖子功能進步

-ACDF:約 83%

→ 差異不大,但CDA稍好。

4. 保有脊椎活動度(FSU成功)

-CDA:約 90% 的患者手術後脖子還能轉動

-ACDF:95% 的患者手術區段是固定成功,但變成「不能動」

→ CDA 保活動,ACDF 則是鎖住。

5. 再手術人數(5年內)

-CDA:15人需要再次手術

-ACDF:也是15人需要再手術

→ 兩者再手術率相當,都有風險

✅ 簡單講:

• 人工椎間盤保有活動度,但也有失敗風險(仍有15人再手術);

• 傳統融合雖穩定,但限制脖子活動,長期會讓其他節段加速退化。

🪡但不代表不會失敗,兩種手術都有機會五年內再次開刀

3️⃣ 植入物移位與異位骨化(Artificial Disc Migration & HO)

• 人工椎間盤雖然理論上可保留活動度,但若術中未對準力學軸心,仍可能發生偏移;

• 部分患者術後出現異位鈣化,讓「人工關節」變成「人工骨塊」。

4️⃣ 不明原因的慢性神經發炎

• 尤其是在多次手術後,神經本體因反覆牽扯與壓迫,可能進入慢性發炎狀態;

• 表現為神經敏感、觸電感、甚至情緒與睡眠障礙。

⸻

📚 醫學數據怎麼說?

• 根據《Spine Journal》的 10 年隨訪研究,人工椎間盤的再手術率約 7–14%,異位鈣化比例甚至超過 30%。

• 而接受過兩次以上融合術的患者,有 40%以上 最終發展為 FBSS,進入「開刀→短暫改善→再惡化」的惡性循環。

⸻

🔍 換個視角:不是反對手術,而是反對「沒有全盤思考的手術」

我們並不是反手術派。我們尊重神經外科、骨科的每一次努力。但當患者走進我們的門診、帶著一張 MRI 就被判「馬上打鋼釘、越早越好」,我們真的得替他們多問幾句:

• 他真的沒試過非手術療法嗎?

• 他的疼痛是來自神經壓迫,還是肌筋膜張力?

• 他神經卡住,是硬壓住,還是滑動受限?

• MRI 的黑白影像,真能解釋他整個痛的故事嗎?

如果我們不替病人問,誰來問?

⸻

🧩 非手術治療:另一種可能

現在,更多醫師開始使用非侵入技術處理術後殘餘疼痛,例如韓國的韓醫(中醫)使用:

• 超音波導引針刀(Ultrasound-Guided Needle Knife):鬆解術後沾黏、改善神經滑動;

• 神經動力學訓練(Neurodynamics):讓神經重拾彈性;

• 筋膜鬆動與深層放鬆技術:處理術後硬化的頸部深層筋膜與肩胛區域。

而這些治療,也正是我們診所持續努力的方向——讓那些走過手術地獄的人,有回頭路走。

⸻

💡 給病人的話

如果你也正準備開刀,請慢下來。

問問自己:

• 我的疼痛來自哪裡?

• 有沒有人願意花時間和我一起找答案?

• 如果開完刀還痛,我有備案嗎?

而如果你已經開過刀,甚至像 Elon 一樣開了五次,請相信:手術並不等於結局。我們仍然可以從神經、筋膜、力學上,重新「解碼」你的痛。

⸻

✅ 結語:火箭可以重返太空,但脊椎呢?

Elon Musk 的火箭,失敗一次就再試一次,最終成功。但人的脊椎,不是一枚火箭。每次手術,都刻下傷痕;每次復健,都需要時間與希望。

我們相信——

「不是每個痛都該開刀,不是每次開刀都會成功。」

真正的醫療,是在影像之外,傾聽疼痛的語言。

📊最後討論:這兩種手術,一個保活動、一個求穩定,乍看兩全其美,其實都不是完美解方。

十年後,仍有三分之一的病人覺得「效果不如預期」,也有人重回手術房,走上「越開越痛」的道路。

而我們在診間見到的,正是那些開過一次又一次,最後走進來、說不想再挨一刀的患者。

這些人不是怕痛,而是怕希望又落空。

我常說:「脊椎不是機械零件,不是換掉就會好。」 神經滑不動、筋膜緊如繩、深層沾黏…這些都不是鋼釘能解決的。反而需要更細緻的理解與更溫柔的技術。

而我們的角色,不是取代手術,而是在手術之外,提供另一條選擇的路。

脊椎針刀,是一種更微創、更保留組織結構的介入方式。它不是萬靈丹,但它能處理那些:

• 沾黏卻難以切除的軟組織張力;

• 看不到壓迫卻依然痛楚的神經滑動障礙;

• 已開過刀但仍卡住的深層筋膜「沉痛感」。

不是因為我們的技術比較「神」,而是因為我們的角度不同。

一個脊椎的病,不一定只有一種處理方式。

能夠合作、互補、尊重彼此,才是對病人最好的醫療。

針刀不是反對開刀,而是反對「只有開刀」這一種答案。