「她二十歲,椎間盤突出破裂,墊不起腳尖,也走不遠,」

一段原本指向手術台的命運,在十次脊椎針刀後拐了個彎的故事。

那是112年農曆七月剛開頭,一個炎熱的下午,一家三口從新竹開車北上。女孩坐在後面車,父親緊張地握著方向盤,母親手裡攥著一疊檢查報告。這樣的家庭組合,在我的診間裡並不少見。但這一天的故事,我仍記得特別深刻。

女孩二十歲,剛上大學沒多久。說話輕聲細語,眼神卻藏著頑強。她說一切都是從一次跌倒開始,那時走樓梯腳滑,重重坐在階梯角,當下雖痛,但她咬牙忍了過去。

過了幾天,腰痛沒好反而愈演愈烈,屁股像被人從後踢了一腳般地疼,痛意一路竄到小腿外側,有時只是咳嗽或打噴嚏,都會像被電流掃過下肢。後來甚至連走路都出現異樣——雙腳墊腳尖居然出現無力感,走路不到十分鐘就得找地方坐下,而那坐下的十幾分鐘,又變成一場折磨。坐不久,站不得,走不遠,躺下也不舒服。她的青春,被腰上的某個結纏住了。

在當地的診所與醫院,她試過了各種方式。止痛針打了三次,短暫有效,過後疼痛總像是關了音量但沒有關機的收音機——依舊在那裡,幽微、固執,擾人清夢。她的父母起初以為是姿勢不良或讀書太累,直到她說走路都會腳軟,才驚覺事態不妙。

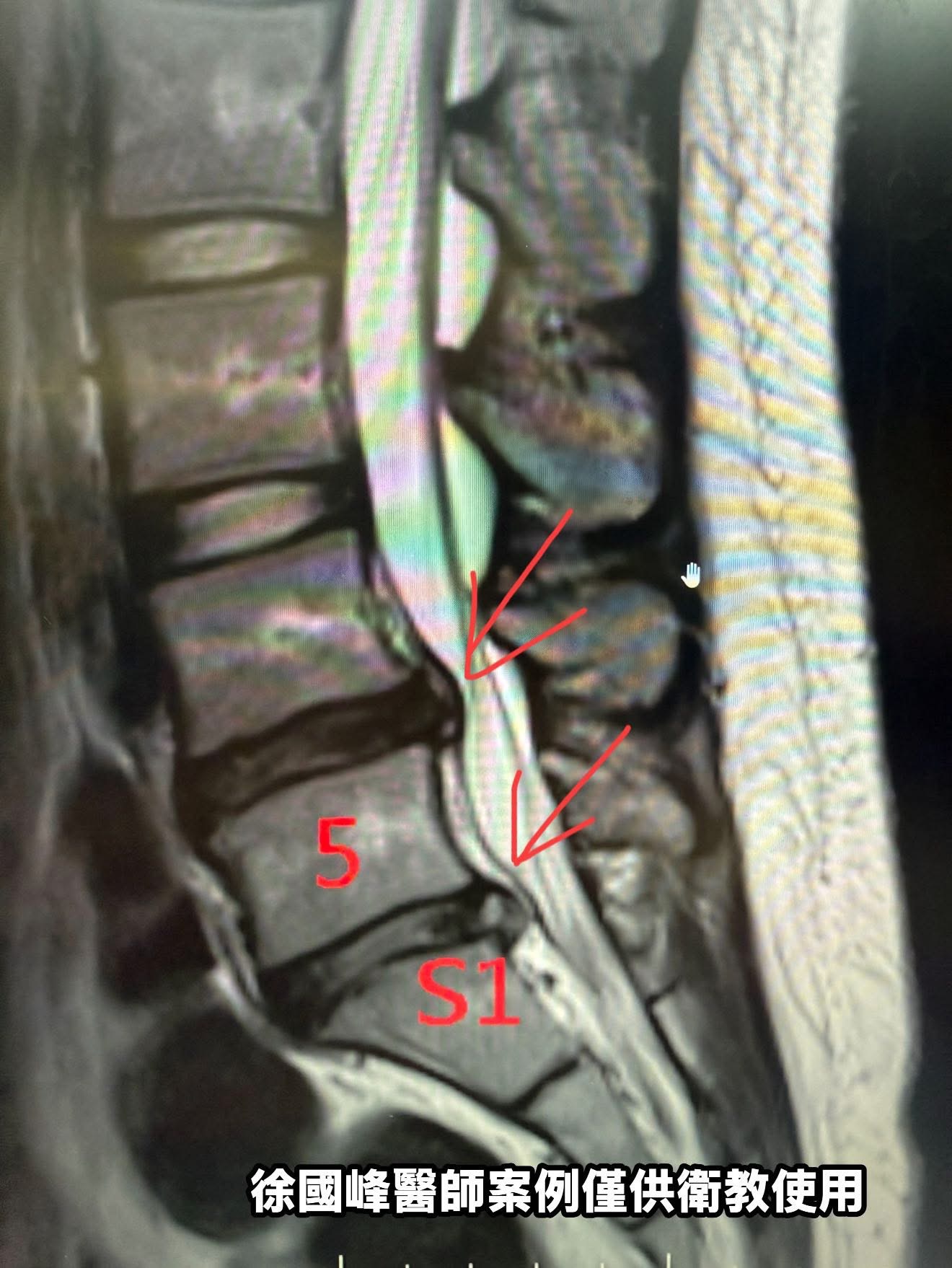

帶著新竹當地大醫院MRI來找我時,那檔案已經拍好一個月。我翻開影像,一目了然:L4/L5與L5/S1兩節椎間盤明顯退化、扁塌、突出,右側神經孔受壓,脊髓硬膜囊也遭擠壓變形。這種變化,若出現在五十歲工地師傅的影像上,我會點點頭說一句「老毛病」;但她才二十歲,年紀之輕,卻有老人的脊椎,MRI所見,椎間盤已出現與年齡不相符的水分流失與突出跡象,形似早期退變」

「這樣是不是一定要開刀?」她母親小聲問,聲音裡帶著一種試探、一種害怕、一種不甘心。

「不一定。」我回答得斬釘截鐵。

---

我向他們說明:目前雖有神經根壓迫,但尚無大小便失禁或明顯癱瘓,屬於可以保守處理的階段。只要方法正確,未必非得動刀不可。

在某些年輕患者中,即使突出物已切除,若周邊筋膜沾黏未改善,仍可能有神經牽拉疼痛持續。此時,微創針刀輔助性非手術療法可能提供另一條復原路徑。

比起開刀,我更願意嘗試一件事:針刀。

這並非民俗療法,而是一門結合解剖學、神經動力學與臨床解鬆技巧的微創醫術。脊椎針刀為中華醫學背景下發展的介入療法,現結合神經鬆動學理論,逐漸有臨床研究支持其在特定狀況下的減壓效果。

在我看來,問題不單是那塊椎間盤突出,而是深層筋膜與神經通道的整體壓迫與滑動障礙。筋膜卡住了神經根,彷彿車輛被緊緊卡死在窄巷轉角,進退不得,時間一久,不但疼痛,連傳導都出現問題。

脊椎針刀療法嘗試針對神經通道內外的張力與滑動環境作調整,尤其在某些復健無效、但尚未達開刀指標的年輕患者中,提供一條可探索的保守選項。

她與父母點頭,願意給自己一個不進刀房的機會。

---

治療展開的那五週,她從未缺席過一次。從八月五日到九月九日,整整十次密集針刀治療,像是為她脊椎打開一道一道緊閉的鎖。

第一週,她的反應強烈,像是身體裡長年積壓的疼痛被喚醒,針刀鬆解的過程中每一針都讓她出現局部放電感——但她撐住了。第二週,她告訴我,坐著的時間可以拉長到二十多分鐘,晚上睡得比較安穩。第三週,她能自己搭車來診所。第四週,她能正常走路,不再需要找地方休息。第五週,她說她幾乎忘了疼痛的感覺是什麼。

第十次治療結束那天,我問她:「現在的妳還怕咳嗽嗎?」

她笑了,輕輕搖頭。

那是她五週來,笑得最自然的一次。

---

有人說:椎間盤突出一定要開刀。

我說:椎間盤只是故事的一部分,**筋膜才是沒被說完的下半場。**

肌筋膜組織,包裹著我們全身的肌肉、神經、血管與器官,當局部緊縮與沾黏發生時,就如同鐵路出現扭結,神經訊號傳導會受到干擾,疼痛與無力皆可能隨之而來。傳統手術或許能移除突出的椎間盤,卻無法重建神經滑動空間,也難以處理深層筋膜張力。

【醫學補充:針刀療法與筋膜神經減壓】

在許多「年輕型椎間盤突出」案例中,MRI顯示的壓迫雖然來自巨大椎間盤,但導致疼痛最重要的是周邊筋膜緊縮與神經滑動障礙(Neurodynamics restriction)。這類病灶,常常在手術後也無法改善,因為手術切除了突出物,但可能無法有效放鬆卡住神經的筋膜環境。

針刀療法結合了解剖學與神經鬆動學(Clinical Neurodynamics),可:

解除深層肌群(如腰方肌、多裂肌、梨狀肌)的高張力

重建神經滑行空間(針對L5、S1走向)

避免開刀對年輕患者神經造成永久性瘢痕

這並非江湖療法,而是現代解剖與臨床邏輯的實踐。正如Robert Schleip所說:「筋膜是神經的感覺器官」,若你忘了這句話,就永遠看不懂慢性腰痛的真正面貌。

---

我常說,醫療不是選邊站,而是選對病人最不後悔的那條路。

她幸運,也堅強。在人生最不該被困住的年紀裡,她幾乎篤定要去開刀,她沒有選擇逃避,也沒有輕易被手術說服,而是用五週時間,一針一針地,將身體筋膜攤開來。

那天她離開診所,回頭對我說:「徐醫師,其實我並不怕開刀,謝謝你沒有把手術當成唯一的答案,讓我快速安然度過難關。」

這句話,我記到今天。

最後疑問:患者的MRI吸收了嗎?她沒拍,不過也已經不是當前的重點了,症狀大幅度改善是臨床醫師最關心的,至於是否吸收,患者要自費安排核磁共振或者回原本大醫院看當初醫師是否給他健保安排核磁共振,基本上完全不治療躺平幾個月也都會慢慢吸收,但誰有美國時間完全躺平休息,更何況完全躺平肌肉會大幅度萎縮,所以就單純從個案臨床症狀改善去探討。

本文案例均已經過當事人同意刊登露出,並經患者同意拍攝照片影片上傳。

※本文為案例資訊,僅作為推廣針刀醫學療法衛教資訊之介紹分享,治療效果會因個人體質與術後保養而有異。

★徐國峰醫師提醒您,任何醫療處置均有潛在風險,並非每個人都適合,本文內容僅供參考,實際須由醫師當面與您進行評估及溝通而定。

▲有相關問題請就近洽骨科、復健科、針刀、針灸醫師,及早發現及早治療

徐國峰中醫診所關心您

(針刀專字第28號,台灣針刀醫學會創會專科醫師,兩岸雙專科針刀醫師執照。)