開場:這不是脊椎手術的錯,而是人體太過複雜

我每天門診最常聽到兩句話:

「徐醫師!我已經開過刀了,還能做針刀嗎?」

「徐醫師!是不是醫院的脊椎手術沒做好,所以我還在痛?」

先說結論:術後仍痛,不等於手術失敗。

外科的任務是解除骨性壓迫與重建穩定;但人體的恢復是一場長跑,會受體質、免疫反應、疤痕生成傾向、年齡與活動模式影響。有些人天生容易纖維化或沾黏,即使骨頭已經「修好」,軟組織(特別是筋膜與韌帶)依然可能成為症狀來源。我的角色,是在「結構穩定之後」,協助把軟組織這道門窗打開。

⸻

第一問:手術後再介入針刀,會不會危險?

許多人一想到再介入,就直覺害怕鋼釘、鋼板、人工椎間盤。其實,脊椎針刀的主要工作層面在軟組織——筋膜、韌帶、疤痕沾黏——不會去破壞骨頭,也不接觸金屬植入物。

為什麼軟組織這麼關鍵?因為筋膜不是惰性的包膜。國外學者Schleip 指出,筋膜布滿機械感受器與痛覺受器,會感應張力改變並參與疼痛與運動控制;當張力異常時,痛覺就被放大

手術切開與固定之後,局部修復反應會讓筋膜滑動性下降、張力升高,體質偏向纖維化的人,感受尤其明顯。

⸻

以下是手術後沾黏跟肌肉萎縮探討

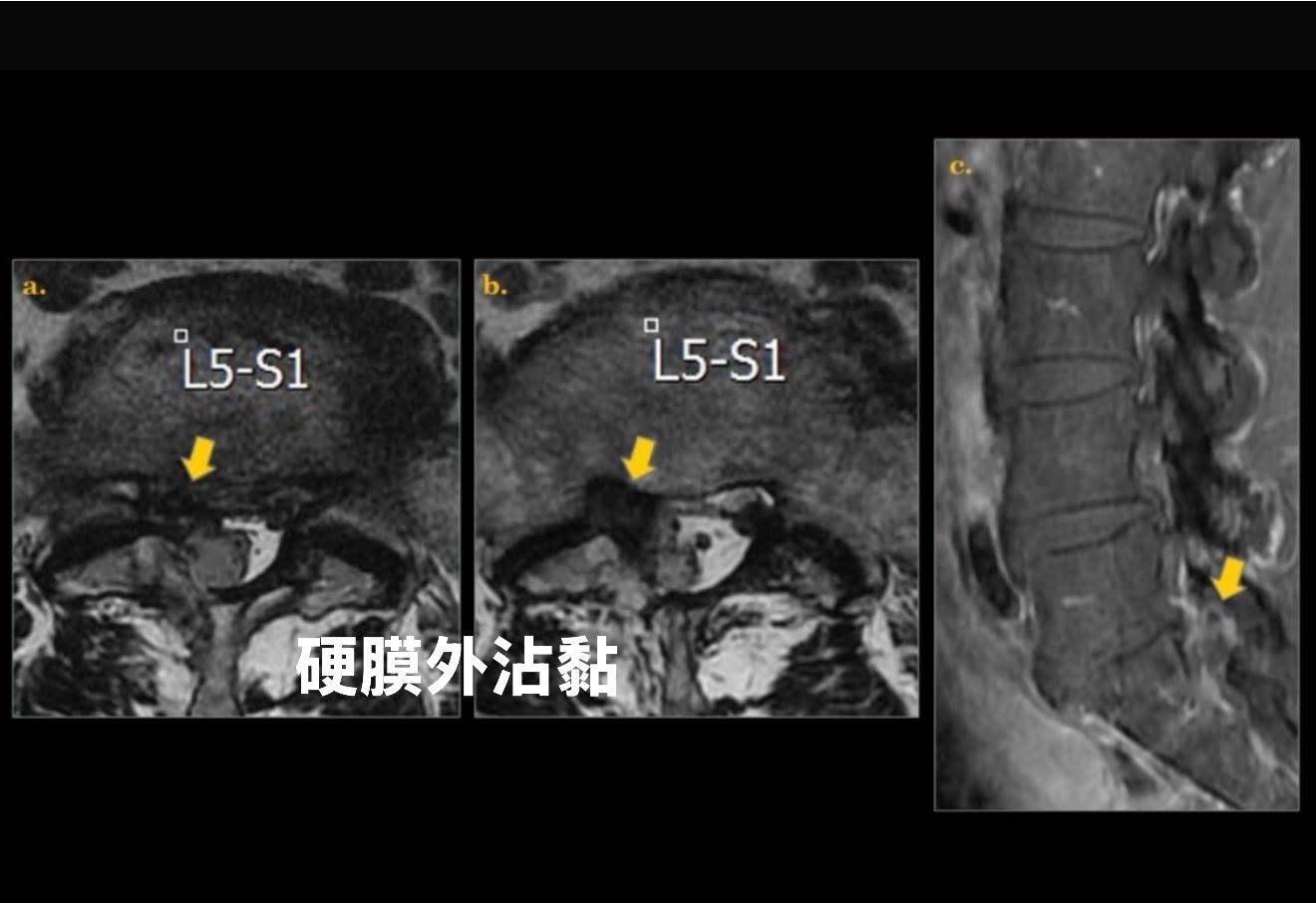

影像內容一

• 左側 a、b(軸位 T2):在 L5–S1 右側外側硬膜外腔,可見一團 T2 偏低訊號、包覆 L5 神經根的組織(黃箭頭)。

• 右側 c(對比增強後 T1 矢狀位):同一區塊呈現早期均勻強化。

• 影像說明:病人曾做椎間體後路融合、右側椎板切除、L5 椎間盤切除,晚期術後出現下背痛與右下肢放射痛;上述表現符合硬膜外纖維化(epidural fibrosis)。

判讀邏輯是:疤痕/纖維化在 T1/T2 往往較低訊號、打顯影劑會早期明顯增強,而且包覆神經根;相對地,復發性椎間盤突出通常不會如此均勻早期增強,且多與椎間盤連續。這張圖清楚說明——有些術後的痛,不是再度骨性壓迫,而是疤痕把神經根周邊「黏住、拉住」,導致滑動受限與神經張力升高。這類表現並不是誰做錯,而是個體修復反應的差異。

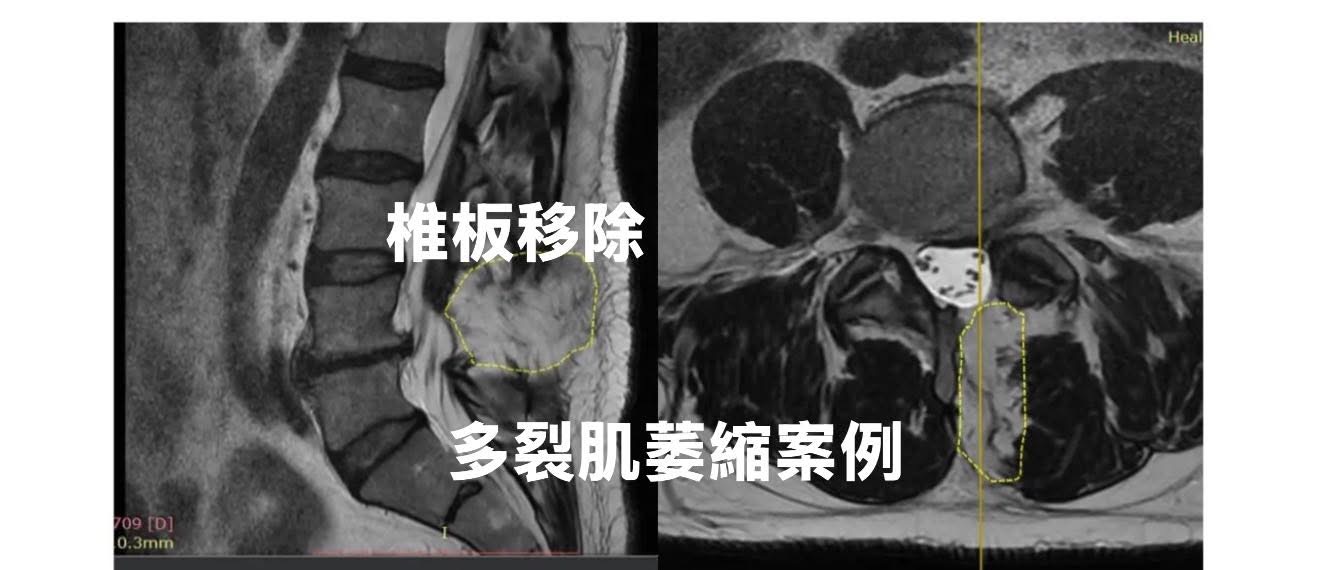

影像內容二

• 左圖(矢狀位 MRI):黃虛線圈出的區域是 L4–L5 寬椎板切除(wide laminectomy)後留下的「空缺」位置,原本應該有部分穩定肌肉(如多裂肌)與韌帶,但因手術切除而變成白色的信號空間(多為纖維化或脂肪化取代)。

• 右圖(軸位 MRI):黃虛線圈出同一個區域,原本深色的肌肉組織在這裡變成白色空洞,表示該處肌肉被切除或萎縮,可能被脂肪或疤痕替代。

⸻

臨床重點

• 這不是在描述硬膜外纖維化(epidural fibrosis),而是後柱穩定肌群(multifidus 等)的手術後損傷。

• 多裂肌是脊柱非常重要的穩定肌,負責細微姿勢控制與減少小關節負荷。

• 手術範圍大、切除範圍廣(例如 wide laminectomy),可能導致該區域的穩定肌部分切除、失神經支配,進而出現脂肪浸潤與功能下降。

• 這種變化會讓患者在骨性結構已經「穩定」的情況下,仍有腰部疲勞感、無力感或慢性疼痛。

⸻

第二問:脊椎術後持續疼痛,是不是手術沒做好嗎?

重點答案:不是。英國的回顧指出,「手術後持續背痛/FBSS」是一個多因素問題:包含術前神經受壓時間過長、心理社會因素、術式選擇與最關鍵的——術後瘢痕與軟組織改變;估計在脊椎手術人群中的盛行率可觀

臨床上常見三條路徑:

1. 神經早已受損:壓迫解除後仍需漫長恢復,甚至殘存缺損;

2. 筋膜與韌帶纖維化:限制神經滑動、放大張力與痛覺;

3. 鄰近節段代償:穩定上方節段,下面節段必須接手承載。

簡單說:筋膜的透明質酸黏滯性升高會讓滑動面「卡住」,加劇慢性疼痛這說明了為何影像顯示骨頭「正常」,病人卻仍訴「緊、麻、拉不開」。

⸻

第三問:脊椎針刀在術後的定位與邏輯

針刀不是去「修補神經」,而是改善神經周邊的活動環境:

• 鬆解筋膜/韌帶的異常張力;

• 減少疤痕對神經滑動的阻力;

• 搭配神經動力學訓練與肌力回復,讓殘存功能有可能被「叫得起來」。

理論支點:

• Schleip:筋膜是感覺器官,張力改變會直接影響痛覺與運動控制

• Willard/Vleeming 等:胸腰筋膜在負重與姿勢穩定中扮演要角,張力異常會牽連下肢功能與步態

• Shacklock(專書《Clinical Neurodynamics》):神經與周邊軟組織必須自由滑動,任何限制都可能轉化為神經性症狀

把上面這些理論串起來,就是:穩定結構(脊椎外科)→ 優化軟組織環境(針刀+復健)。

⸻

第四問:誰適合?誰不適合?

安全第一!依 2022 年《Global Spine Journal》術後康復建議,在考慮任何介入前,須先確認:

• 術後 3個月內多屬癒合期,宜審慎;

• 無骨癒合不全或植入物鬆動;

• 無局部感染/新骨折;

• 以影像(X 光/CT/MRI)+臨床檢查釐清症狀來源,再討論輔助治療

這不是刁難,而是保護患者、也保護醫師。當「結構安全」被確認,我們再處理筋膜與神經滑動問題,風險最低、效益最高。

⸻

從影像回到病人:治療現實與期待管理

回到影像討論型態:L5–S1 術後,右側 L5 神經根外的硬膜外纖維化。這種案例通常不是再去「挖疤痕」;多數治療中心會以復健、神經動力學訓練、選擇性注射或(在嚴謹條件下)硬膜外黏連鬆解為主。

如果外圍(胸腰筋膜、黃韌帶外層、椎旁肌筋膜)張力過高,脊椎針刀在安全層面鬆解外圍卡點,常能間接降低神經張力、改善「拉扯感與坐久痛」。

重要誠實的提醒:脊管內疤痕不會因外圍治療而「完全消失」;我們能做的,是讓神經活在更寬鬆的環境,把功能與耐受度往上拉,這也是多學科整合(外科、復健、疼痛、手法/針刀)的共同目標。

⸻

結語:這不是二選一,而是接力賽

外科解除結構危機,是最重要的第一棒;筋膜與神經動力學的修復,是第二棒。有些人因體質容易纖維化、沾黏,術後更需要這第二棒——這不是任何醫師的錯,是我們必須坦然面對的生理差異。

正確的順序是:先回原手術醫師或專科評估結構安全,再討論合適的輔助治療。知識與選擇權,才是患者最大的保障。