有一則新聞,短短三天就引爆網路熱議——

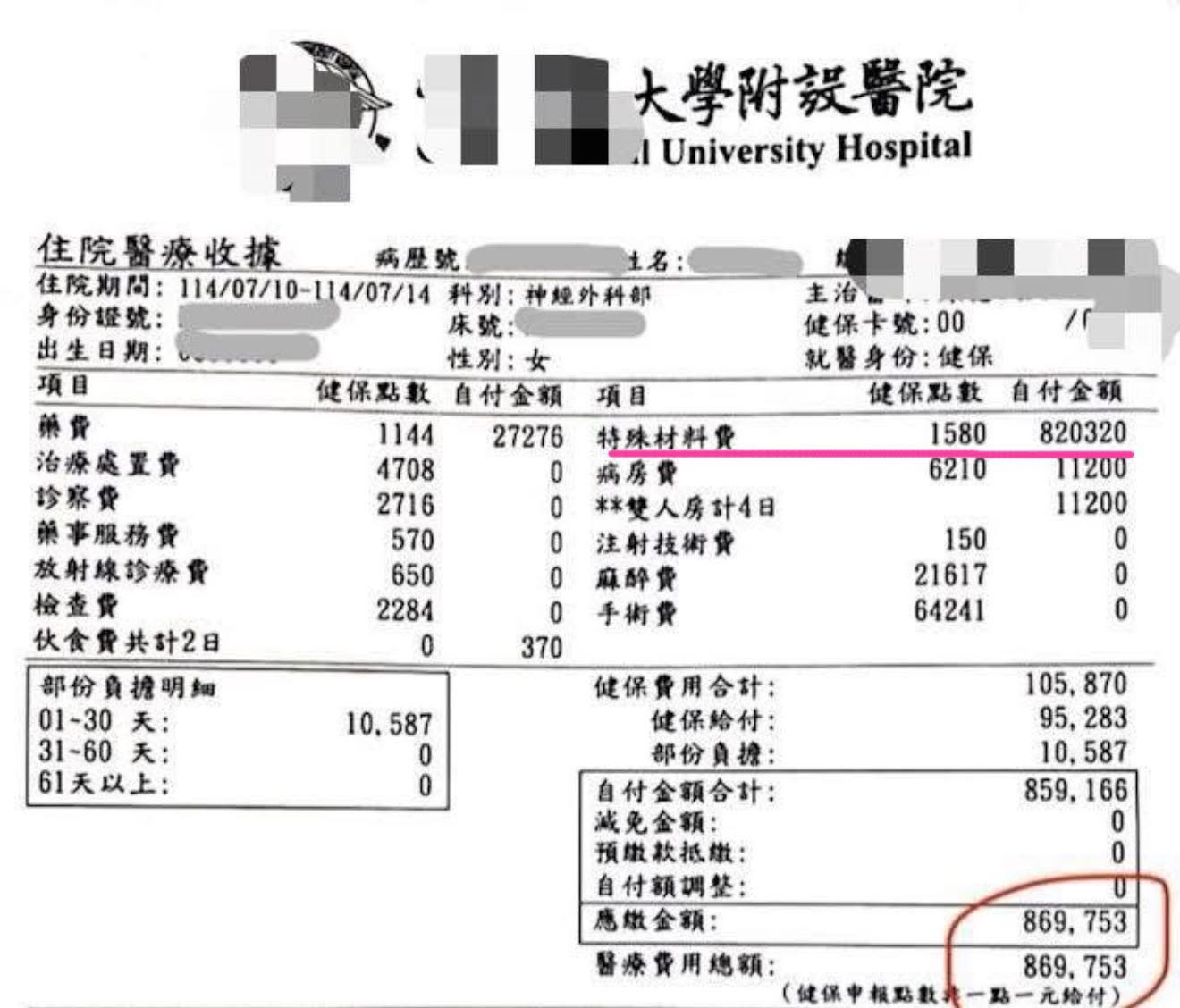

一位頸椎患者,住院四天、接受自費手術,總花費高達86萬元。帳單上列出手術費、住院費、耗材費、醫療處置費……

有人驚訝:現在住院手術要這麼貴?

也有人說:幸好我有買實支實付險,理賠下來我還賺了!

但作為一位專門處理脊椎問題的醫師,我想提出不同聲音:我不是當事人,但我看到那張收據時,心裡仍是一震。

一場住院四天的頸椎手術,帳單數字落在新台幣 869,753 元。

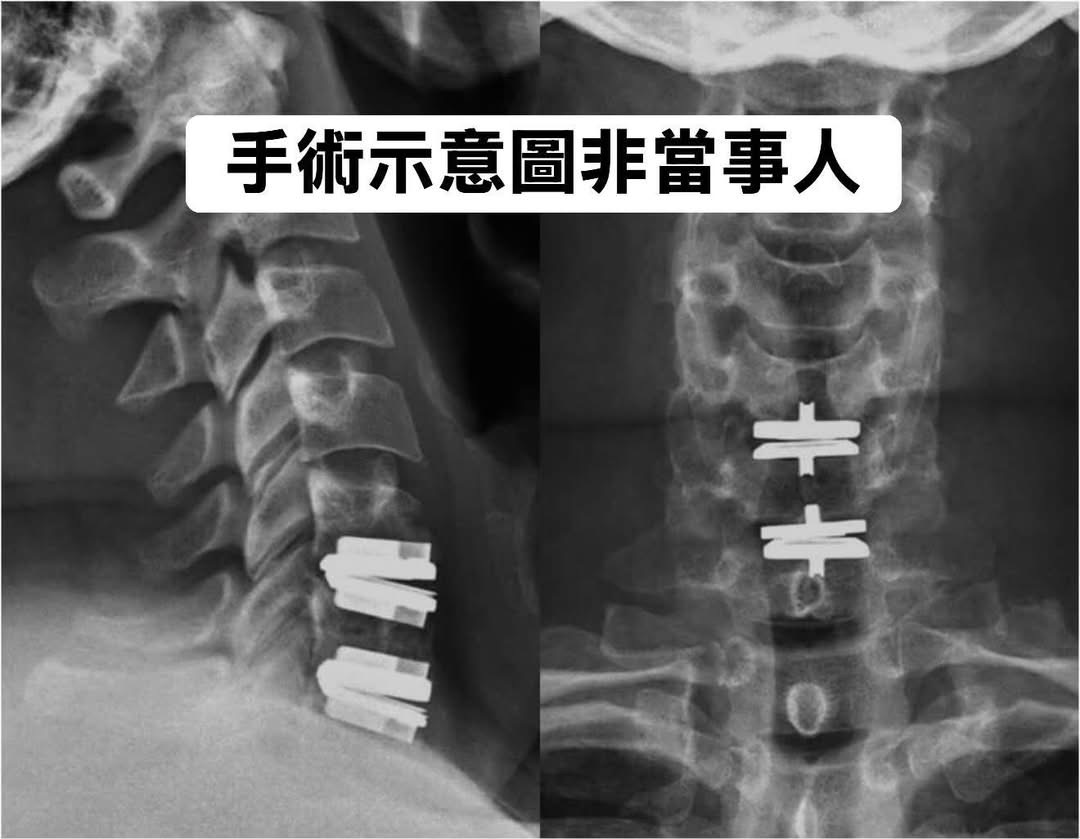

這不是什麼特殊罕病,也不是重大車禍或腦部大手術——只是頸椎退化,植入人工椎間盤。

健保支付了約十萬,剩下的七十幾萬,靠實支實付保險理賠。

【這樣的手術費用合理嗎?】

✅ 從「人工椎間盤」成本來看:在目前台灣制度內是可預期的範圍

人工椎間盤植入屬於高度自費、非健保給付項目,尤其使用國際品牌(如Mobi-C、ProDisc-C等)時,多節段的植入材料費往往落在新台幣60~80萬元之間,甚至破百萬台幣。

此單據顯示材料費為82萬元,推測為2-3節段人工椎間盤 + 配套導引耗材,價格上並非異常誇張。

⚠️ 但從「整體支出效益比」來看,是否合乎病情嚴重度、是否無其他保守選擇,是值得探討的。

手術可能用於治療頸椎椎間盤突出、椎體不穩、頸因性頭痛或神經根壓迫等問題,但並非所有這些狀況都必須動用人工椎間盤

這筆錢,我相信當然有人會說「值得」:

✅ 使用神外最先進器材

✅ 執刀神外醫師技術精湛

✅ 手術過程順利

但也有一句話,浮現在我腦海裡:

「如果有機會不開刀,是不是很好?」

我們知道她做了手術,也知道實支實付保險可能有賠,但我們不知道的是——她是否真的瞭解,手術是唯一的路,還是暫時沒有其他選擇相對快的那一條?

⸻

‼️這不只是一張醫療帳單,而是一道選擇題

我沒有看到那位患者的MRI,也沒見過她本人,

但根據新聞與收據資訊顯示,應該沒有重大神經功能急迫喪失的現象(否則不會用人工椎間盤,而會選擇融合手術)。

換言之,她的狀況,很可能是:

• 椎間盤慢性退化(可能伴隨骨刺)

• 神經慢性壓迫(但非急性麻痺)

• 疼痛困擾(可能長期、慢性)

也就是——

介於「有點痛,可以忍」與「影像可能可以開刀」之間的那群人。

而這一群人,其實有很多種選擇。

開刀只是其中之一,卻往往被當作「預設值」。

—

🔮你知道保守治療可以做到什麼程度嗎?

《International Journal of Surgery》

Volume 54, Part A, June 2018, Pages 124-128 ,2018發表一篇研究對比人工椎間盤手術與保守療法,特別是最常見的第五頸椎跟第六頸椎。

Title:

Comparison between cervical disc arthroplasty and conservative treatment for patients with single level cervical radiculopathy at C5/6

📌 意義說明(與本文主軸連結)

這篇文章提供了一個非常關鍵的觀察點:

✅「即使影像異常、症狀明確,也不等於馬上開刀」

✅「非手術療法在正確的患者身上仍具有相當療效」

✅「給患者時間做出知情選擇,可能避免過度醫療」

結果顯示:在中短期(6–12個月)內,疼痛緩解與功能改善兩者差距未達臨床意義差異。

結論:CDA人工椎間盤置換手術能穩住問題椎體,減少C5/6的晃動,但可能讓旁邊的C4/5椎體負擔變大。對一般人來說,這意味著手術可能緩解症狀,但長期效果和對旁邊椎體的影響還需更多觀察。選擇手術或保守治療,應與醫生討論個人狀況。

也就是說——

很多人靠著物理治療、神經滑動訓練、超微針刀療法、筋膜鬆解,針灸治療也能逐步回到正常生活。

這類非侵入性療法的好處在於:

✅無需住院

✅可逆,可觀察療效再決定是否繼續

✅不影響後續開刀的選項

最重要的是,它給我們的病人一段時間。

這段時間可以觀察、思考、諮詢,

然後,才做出真正成熟的選擇。

—

【問題關鍵不是價格,而是這四個問題你是否清楚過:】

1. 有神經功能喪失嗎?

若無大小便障礙、手腳麻痺無力等「紅旗症狀」,並非急迫開刀指標。

2. 是否經過保守療法完整療程(如針刀、牽引、神經滑動等)?

若未嘗試過6–8週以上有效非手術治療,根據美國NASS與台灣脊椎醫學會指南,不建議直接手術。

3. 有被告知手術「非唯一選擇」嗎?

很多患者不知人工椎間盤是可自費選配,誤以為是「唯一方法」。

4. 是否明確記錄植入品牌、規格與預期壽命?

材料費高昂,應具詳細說明、術後追蹤建議與萬一更換風險。

結語|不是說這個費用不合理,而是——在你花這筆錢之前,有沒有人讓你慢一點?

人工椎間盤手術是一種非常進步的神外技術,當選擇正確的病人、執行得宜,確實可達到良好成效。但它不該成為「一進門就談的方案」。因為:

✅ 它是不可逆的結構性介入

✅ 它需要高昂費用,高度依賴保險

✅ 它並非「唯一選擇」,而是「其中之一」

這筆869,753元的花費是否合理,關鍵不是數字本身,而是——

你是否被給予了完整選擇的機會?

你是否知道「我有時間觀察,還可以再等等」?

若這筆費用,是在病人知情、清楚、無壓下做出的選擇,那它就是合理而且可以接受的。

但如果,是在制度與保險的推力下倉促決定——那麼再高明的刀,也可能是苦惱的開始。

這篇文章寫給所有正在思考開刀與否的人:

📌 不要害怕問第二個醫師的意見

📌 多問問你的疼痛科醫師、復健科醫師、針灸醫師、針刀醫師、物理治療,更不要害怕保守療法會「浪費時間」——事實上,你的時間最寶貴

📌 不要忘了:選擇權,是屬於你,而不是保單、醫院或制度

—

📣這當然不是反手術宣言,而是一篇站在你身邊的提問。

萬一還有另一條路,你想知道的時候,會不會已經太晚了?

當手術刀是制度推來的,你要學會站住,問一聲:我真的非走這條路不可嗎?