2024年夏天,花蓮的太平洋依舊壯闊,陳阿姨卻無心賞景。她五十多歲,有穩定工作,是某部門任職的中階主管。那年7月,她在當地大型醫學中心接受了L5/S1椎間盤破裂的脊椎內視鏡手術。

手術過程看似順利,傷口僅30mm三公分,主治醫師信誓旦旦地說:「這是最微創的手術方式,不太會留下疤痕,復發機率很低。」

但她身體知道真相。

術後兩個月,她的腰又開始酸,右側腿部隱隱抽痛,腳踝像被勒緊,麻得不行。她回診,醫師說這是術後正常恢復過程,要多復健,會好。她乖乖照做,三個月、六個月……從熱療到牽引、從電療到紅外線,從拉背拉腿拉到她腰都快斷掉,症狀卻一絲未減。

她一度懷疑自己是不是太敏感,直到某天,家庭勞務後,她被腳踝的刺痛痛醒。她終於忍不住要求醫院幫她再拍一次核磁共振,醫師卻說:「臨床沒惡化必要性,半年內健保可能不會給付,我們無法安排。」

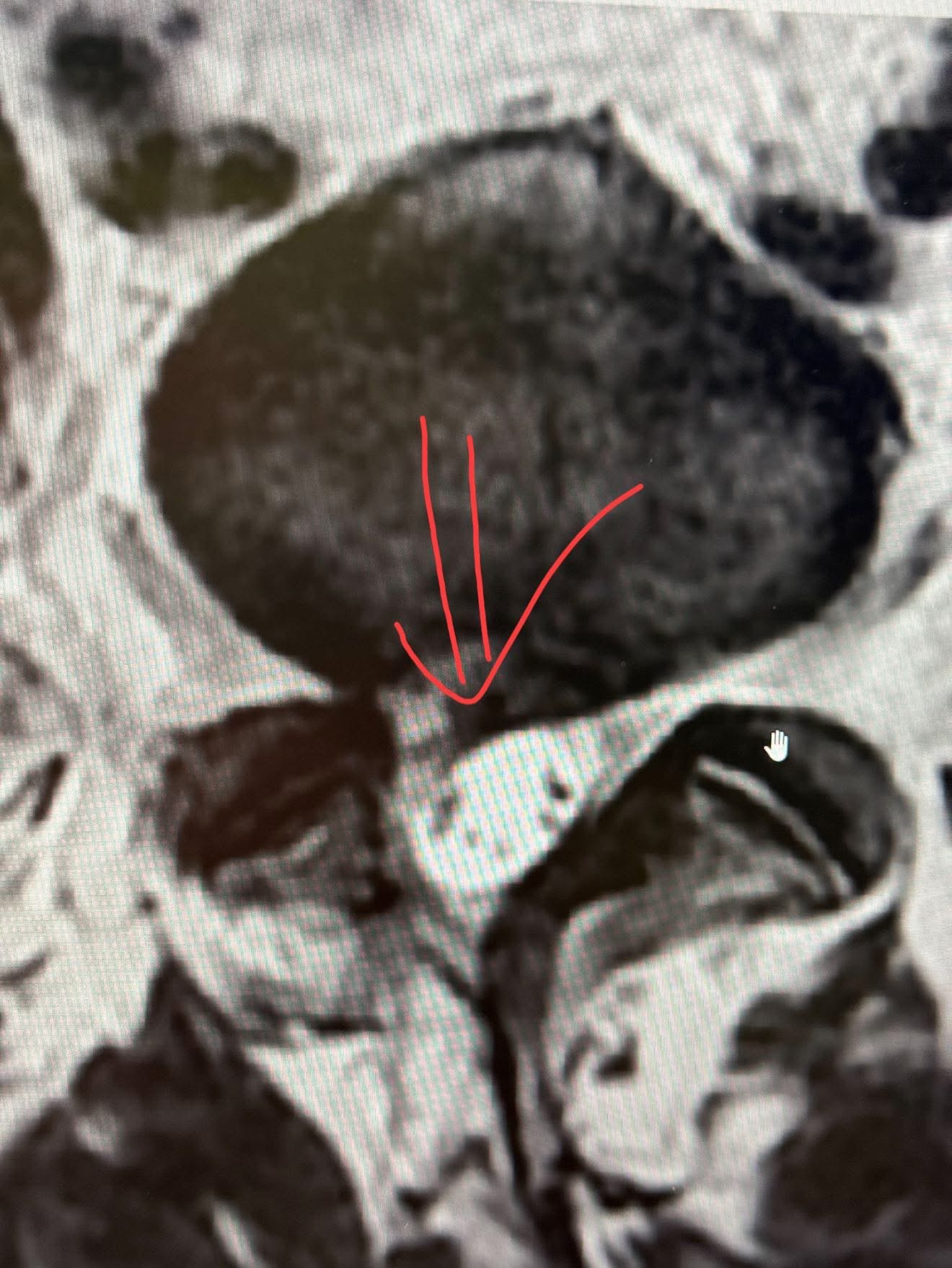

這一拖就是半年以上,她硬是等到了今年(2025年)五月,終於排到MRI,那份影像報告像一張判決書:

L5/S1再度出現巨大椎間盤突出,壓迫神經根。

她傻眼。原本開刀要解決的病,居然不到一年又長回來,而且這次還更大、更突出、更難解。

那位原本動刀的神外醫師看完影像,只給她一個建議:「妳這次可能需要做融合手術,把椎間盤拿掉,打鋼釘固定。」

這次的手術傷口將從原本的30mm變成近100mm。

陳阿姨愣住。她不是不願意相信醫學,而是,她想問:「為什麼要走到這一步?」

---

坦白說,我是她在網路上找來的第二意見。

我不是她原本的主治醫師,我沒有權力否定別人的診斷。但當我仔細看完她的影像與病程,我想說的第一句話只有五個字:

「妳太辛苦了。」

—

陳阿姨是一位標準的「好病人」。不吵不鬧、不推不拖。醫生說要復健,她就天天報到;醫生說因為半年內不能重複拍攝核磁共振,說不要再拍MRI,她就忍著疼痛咬牙等。她從沒質疑過那場手術,只是默默承擔,直到身體真的撐不住,等了半年以上終於安排到核磁共振結果卻是同一個地方椎間盤巨大突出⋯⋯⋯⋯

—

她走進我的門診時,右腳踝已經是「長期麻木狀態」,她形容那是一種「永遠穿著兩雙厚襪子很腫脹」的感覺,讓她每天都想把腳砍掉。更糟的是,腰椎在站立十分鐘後就會開始痠痛,根本無法正常工作。

我仔細翻看她的影像,發現幾個關鍵問題:

• L5/S1再發性椎間盤突出(Recurrent Disc Herniation):術後不到一年再度出現臨床症狀與影像壓迫現象,須排除初次切除不完全或活動過早造成的復發。

• 術後纖維化與瘢痕組織壓迫:也可能是手術後的硬膜外纖維化導致神經卡壓,但從影像來看突出物似偏向軟組織密度而非纖維化。

• 動態性不穩定需評估:若伴隨椎體間明顯活動性或滑脫,也可能導致術後復發與持續性症狀。

—

我很誠實地告訴她:

「妳的狀況不是不能再開刀,但如果可以避免,應該努力試一切方法。尤其是現在的融合手術,風險與後遺症遠高於第一次!我強烈建議你再問問疼痛科或者復健科的醫生。」

我不敢誇口一定能救她,但我也不願她稀里糊塗地再次走進手術房。我向她解釋,脊椎針刀治療可能提供的幫助不是奇蹟,而是從「周邊筋膜神經動力學」出發,讓卡住的神經能重新滑動、讓沾黏的肌肉群放鬆,最起碼能讓她的腰椎疼痛改善。

至於她最在意的腳踝麻痛,我也說得很清楚:「

神經損傷的恢復期有其極限,她從術後兩個月到現在已經麻痛快一年了才找到我,這部分我不能保證,但我保證可以不要再惡化下去了,但針對麻的部分我盡力試圖改善。」

—

‼️補充說明給專業醫師同仁:

• 本案例並不意圖否定任何手術醫師的專業與判斷,而是呈現一位患者在術後復發與資訊不足下的掙扎。

• 根據 Kim CH et al. (Spine J, 2017),腰椎融合手術五年內再手術率可達20–25%。復發並非錯誤,而是醫療的風險本質。

• 針刀並非奇蹟療法,更非民俗療法,而是在手術與保守療法間的一個補位選項。我所提的「神經滑動限制」與「筋膜沾黏理論」,來自以下研究:

• David Butler, Mobilisation of the Nervous System

• Michael Shacklock, Clinical Neurodynamics

這些理論已廣泛應用於神經鬆動術、筋膜鬆解與疼痛復健介入,在MRI上雖難以顯現,但臨床效應可觀察。

===

【我們不是反對開刀,而是反對沒有深思熟慮的貿然開刀】

這句話,已經在我內心發酵多年,我發表上百篇文章跟見證在粉絲團中,因為我見過太多術後再術、融合再融合的患者。並不是說手術錯了,而是他們「被安排」上手術台的過程,未必有得到足夠的醫學資訊與替代方案建議。

在陳阿姨這個案例中,她的問題核心不是「椎間盤還有沒有壓迫」,而是「神經與筋膜之間的滑動是否受限」,這一點,是現代針對神經動力學(Neurodynamics)與筋膜滑動理論的重點。

這些理論來自幾位大師的觀點,我已經在其他文章中講得很多,在這裡我只講結論:

✅神經與筋膜的滑動能力,是神經健康的基礎。

✅一次開刀可能讓沾黏發生,減少滑動空間。

✅再開刀可能無法真正「拆除」沾黏,反而造成更多組織傷害。

✅微創針刀技術,有機會在特定條件下「鬆開」這些限制滑動的組織。

✅成效雖非萬靈丹,但已在許多無法再開刀的個案中,看見轉機。

花蓮陳阿姨就是那種,在開與不開之間,最需要有人幫她撐住選擇權的個案。

她的眼神在那一刻不再驚慌,只剩下疲憊與鬆動。

「徐醫生,謝謝你願意講實話。」

我知道,她不是要一個保證,她只是想找另外一個不動刀的希望。

—

如果你正在閱讀這篇文章,也許你就是陳阿姨,或你身邊正有一位陳阿姨。

請記得,在你被告知「只能開刀」之前,你還有選擇,多問問認識的骨科、復健科、疼痛科、針灸醫師,脊椎針刀醫師,甚至是物理治療師。

我的專業並不是阻止你開刀,但我的良知會告訴你:開刀可能是最後選項,但更不會是習慣成自然的醫療決策。

==

這篇文章,不是要挑戰某一種治療體系。我們不是反對融合手術,我本人甚至曾親自撰寫轉診書,將病況嚴重、已無法行走或出現大小便障礙的患者,轉介至骨科或神經外科前輩手中。

醫學從來就不是單一答案的選擇題,而是風險與利益的天平。

有時候,手術是不得不走的路;而我們,只是希望在那條路之前,還能替病人多看看,是不是還有其他可能。

她的故事,只是一則未完的註解。

如您對脊椎針刀治療、神經筋膜滑動理論、或是術後沾黏的非手術療法有興趣,請參考我粉專過往發表的文章,關鍵字「脊椎針刀微創」、「小針刀療法」、「下背手術失敗」皆可查閱。

「本文所述個案與觀點僅供醫療資訊交流,不代表所有患者皆適合非手術處理。針刀療法非健保常規項目,建議患者應與主治醫師充分討論後再選擇最適方案。若有嚴重神經功能喪失,應立即接受外科專科評估,避免延誤治療。」