這個男人,他贏過82座冠軍,卻輸給了腰椎這五節的椎間盤跟軟骨。

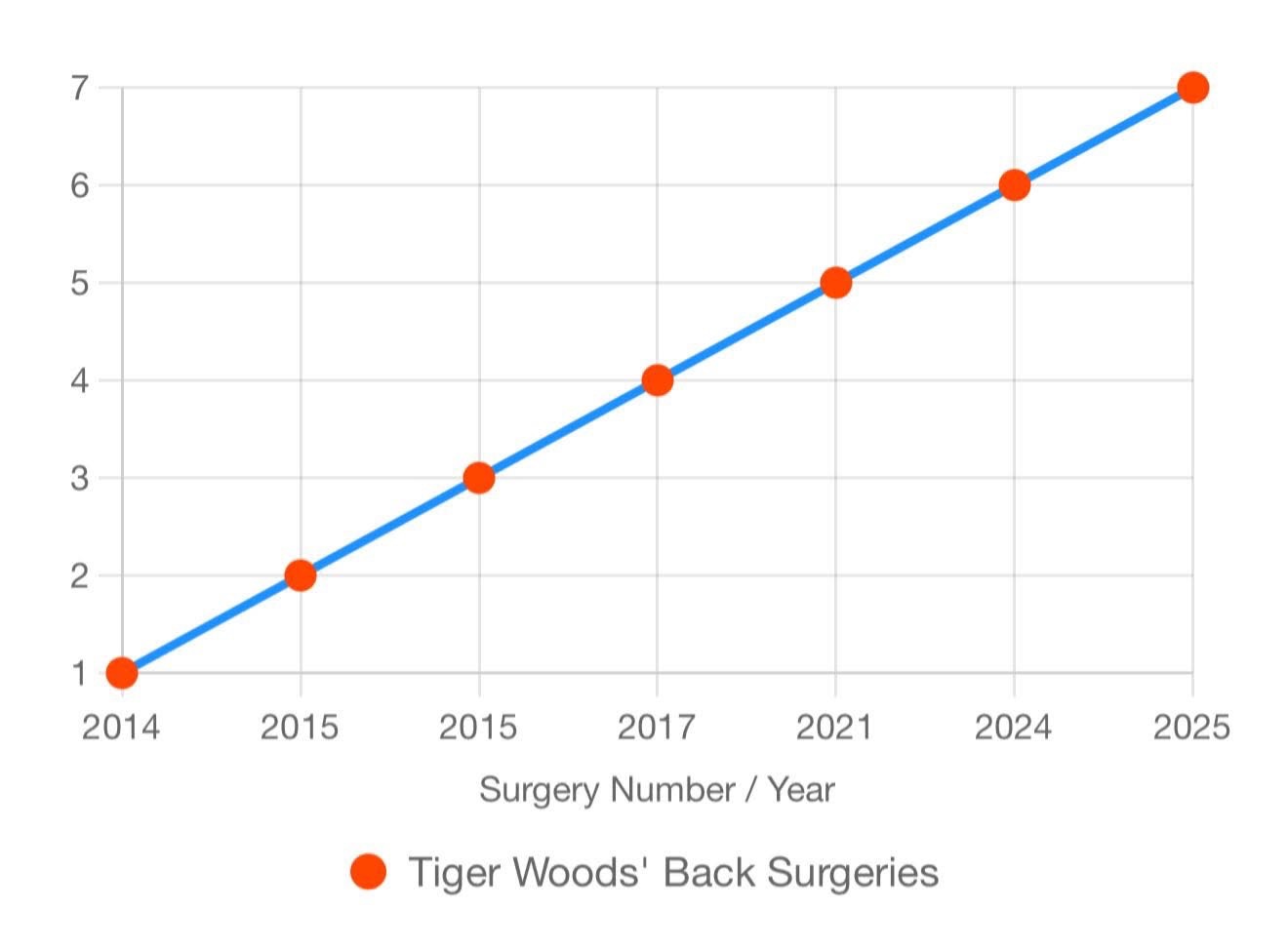

就在這個月,2025年十月十號,Tiger Woods再度上手術台。

這是他人生第七次背部手術。

這一次,美國脊椎名醫替他換上一顆人工椎間盤。

從2014年的第一次「小手術」到2025年的「人工置換」,這條脊椎走過了11年、七次手術,無數復健與止痛針。

你會很好奇為什麼美國這麼先進的國家會發生這種感覺有點離譜的事情?這中間的治療依據跟思考是什麼?

⸻

第一幕:從神話的揮桿,到第一刀的裂縫

2014年,Tiger退賽。腰椎MRI顯示椎間盤突出,他接受Microdiscectomy(椎間盤減壓手術)。這是一個把突出的髓核切斷的小手術,那時所有人都相信他會像往常一樣——休息幾週,回來再奪冠。

但就是命運的第一刀,結果一年內,他兩度復發。到了2017年,醫師不得不「鎖死」他的脊椎,進行Spinal Fusion(脊椎融合術)。

那是他生涯的轉折點。

融合讓他免於劇痛,卻也讓脊椎失去彈性。

他曾說:「我再也不能像以前那樣轉身,但至少我能走路。」

2019年,他奇蹟般奪回美國名人賽冠軍。

但四年後,疼痛又回來。

2025年,這次是Disc Replacement(椎間盤置換)。

就這樣短短10年做了快七次手術。

⸻

第二幕:手術真的能結束疼痛嗎?

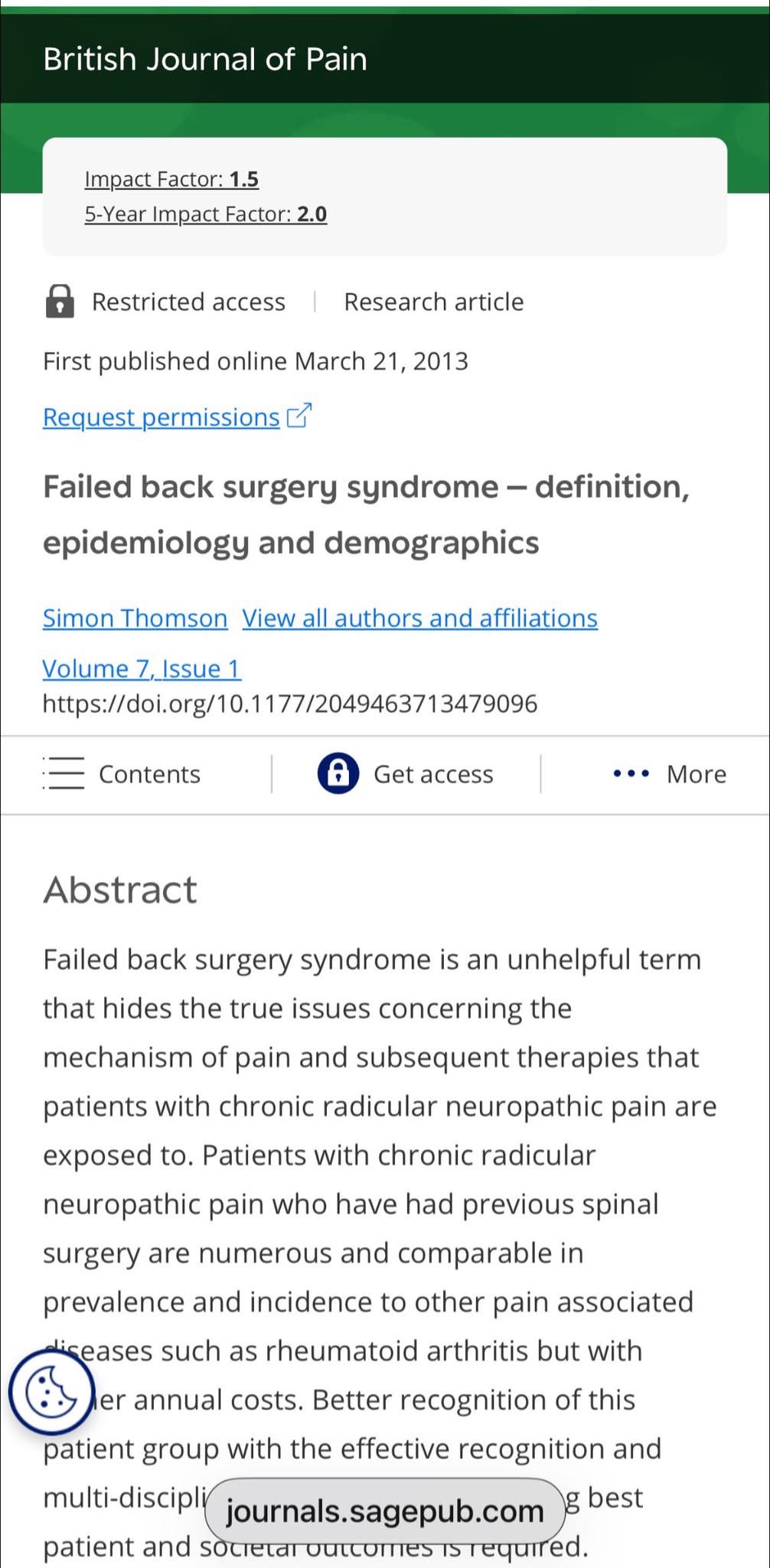

英國《Br J Pain》2013年的研究指出:

多達40%的脊椎手術患者,五年內會再度出現疼痛或復發。

這並非醫師技術問題,而是人體複雜的真相——

我們修好了結構,卻沒修好功能。

手術當然能解決「壓迫」,但未必能解決「滑動受限」。神經若被筋膜牽扯、受張力拉扯,即使影像看起來完美,身體依舊會痛。

這種狀況有個名字:

FBSS(Failed Back Surgery Syndrome,術後疼痛持續症候群)。

手術並沒有失敗,但真的不完美;

它讓無數病人一次次走進手術房。

⸻

第三幕:為什麼會反覆開刀?

骨科與神外醫師的邏輯是「結構性修復」:

有壓迫,就解壓;有鬆脫,就固定。

這沒有錯。

但人體的問題,往往不是「單一壓迫」。

而是神經、筋膜、韌帶在動作中整體受限。

Robert Schleip 在《Fascia as a Sensory Organ》中指出:

筋膜不是包膜,而是一張「有感覺的神經網」。

任何拉扯、沾黏,都可能引發疼痛。

David Butler 與 Michael Shacklock 的神經動力學理論更進一步揭示:

當神經「滑不動」,它就會「痛給你看」。

這些觀點讓我們明白——

Tiger Woods的疼痛,不只是「壓迫神經根」,而是「整條神經滑動受限」導致的連鎖疼痛。

⸻

第四幕:如果他生在台灣——脊椎針刀會怎麼做?

假如Tiger Woods的背痛發生在台灣,

他也許不用走到第七次手術。

因為現在的「脊椎針刀」已經不只是傳統針灸,而是一種結合超音波導引與神經動力學(Neurodynamics)的微創治療。

針刀的目的不是切除,而是鬆解。

在影像導引下,醫師可精準放鬆神經周圍的沾黏筋膜,改善滑動、降低張力,讓神經「重新呼吸」。

當然,針刀不是替代手術,而是「延緩下一刀的可能性」。它幫助那些在「開刀與不開刀」之間徘徊的人,找到第三條路。

⸻

⚙️第五幕:手術與針刀,不該是對立的兩端

神經外科醫師重建結構;針刀醫師重建動作。兩者都在救人,只是角度不同。

真正的醫療,不是非黑即白,

而是——先救命,再救動。

手術是結構的勝利;針刀是功能的延續。

唯有兩者並行,疼痛的惡性循環才能被打破。

⸻

第六幕:七刀之後的啟示

Tiger Woods 的故事讓人敬佩,也讓人心疼。七次手術背後,是人體極限的吶喊,無數球迷希望這位局勢無名的高爾夫球將可以重返球壇。

我們不反對手術,

我們反對的是——只剩下手術唯一選擇。

當醫師開始聆聽疼痛的語言,

當病人知道除了開刀還有選擇,

醫療,才真正完整。

⸻

結語

我之前曾經聊過全球首富Elon Musk 的頸椎也開了好幾次刀,這次看到Tiger Woods 的脊椎,短短10年開了七次刀,內心也是很感嘆。

人體的脊椎不是機械零件,它是一首動作、張力與感覺的交響曲。也許針刀醫學就是那支幫助身體重新找到節奏的指揮棒。

Tiger Woods 的七次手術,是現代骨科醫學的榮光,也是反思。他證明了「頂尖科技能重建脊椎」,但也提醒我們——疼痛不能只靠鋼釘與影像解決。

也許針刀醫學跟復健醫學讓人看見另一種醫療的可能性,也許,下一個球壇傳奇,不必再從第八刀開始。