某天的午後A小姐走進來的步伐輕微僵硬,神情小心翼翼,憂愁滿面,她先生陪他一起進來診間。

「徐醫師,我的腳底一直麻、一直痛,兩隻腳從屁股大腿小腿都一直麻特別是小腿還有腳掌的前面很刺痛,早上起來的時候像踩在碎玻璃上。」

她的聲音柔軟,但藏著深深的疲憊。

我請她坐下,望著她微顫的雙腳。沒有明顯的紅腫,皮膚溫度正常,足底也沒有典型壓痛點。

「看過其他科別醫師嗎?」

「有啊,骨科說是足底筋膜炎,教我伸展、冰敷,還開止痛藥。」

我點點頭,但心裡閃過一絲不安。

真正的筋膜炎會痛沒錯,但那種痛是「點狀的」,集中在腳跟或足弓的特定位置。

她的痛很奇怪,完全沒有壓痛點,但就從足底延伸到小腿,還帶有麻感。

⸻

第一章:MRI下的完美椎間盤

出於謹慎,我替她安排了腰椎MRI。

影像出來的那一刻,我幾乎愣住了。

那條脊椎乾淨得像教科書插圖。椎間盤飽滿、神經孔通暢、連一絲壓迫都沒有。

沒有滑脫、沒有突出、沒有病灶。

但她的腳麻是真的 臨床上這種矛盾最讓人頭痛——因為影像完美,但人卻不舒服。

那時我意識到:這不是「結構」的問題,而可能是「代謝」的問題。

「妳最近有在吃什麼保健品嗎?」

「有啊,我每天吃B群,標示上說B6特別高,一天大約80-100毫克吧。

而且每週都會去診所打一次神經營養針。」

那句話一出,我的思緒瞬間連成一條線。

一個關鍵詞浮上腦海——維生素B6中毒。

⸻

第二章:當神經營養變成神經毒

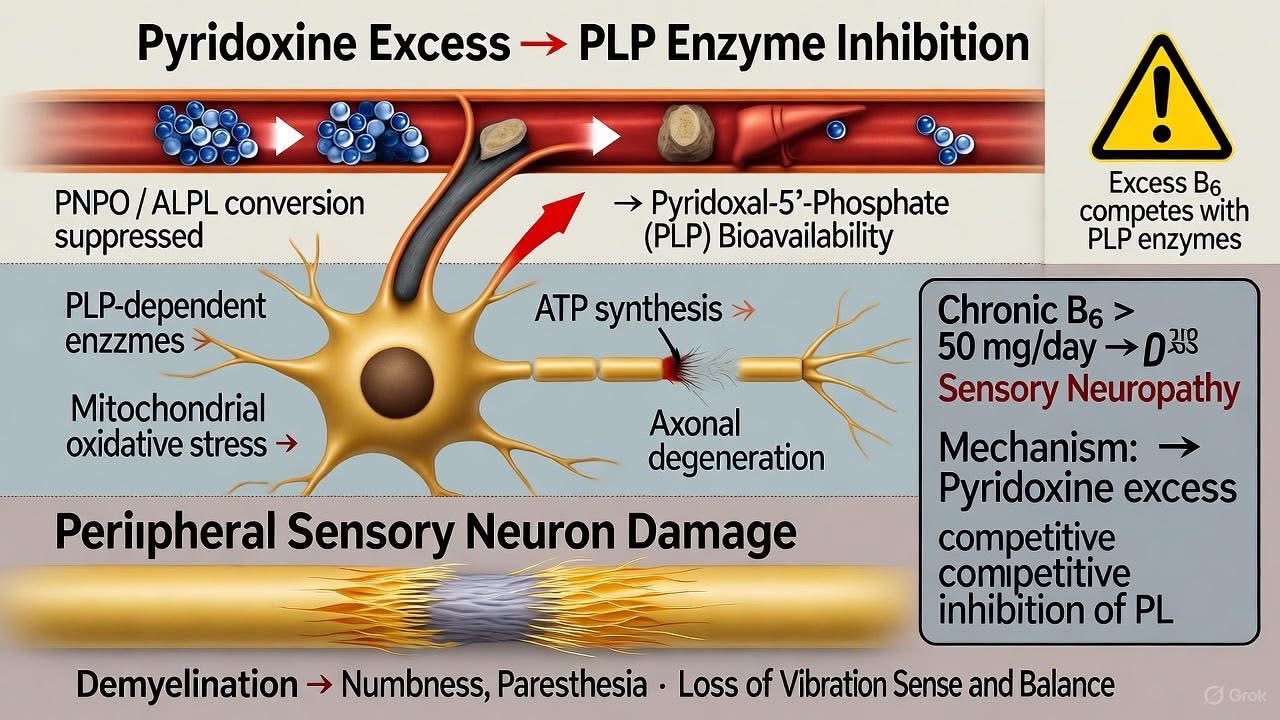

維他命B6的學名叫 Pyridoxine,它是人體中超過一百種酵素反應的輔因子,協助合成神經傳導物質、穩定代謝、支持免疫功能。

換句話說,它是神經的好朋友。

但劑量一旦過高,它會反客為主。

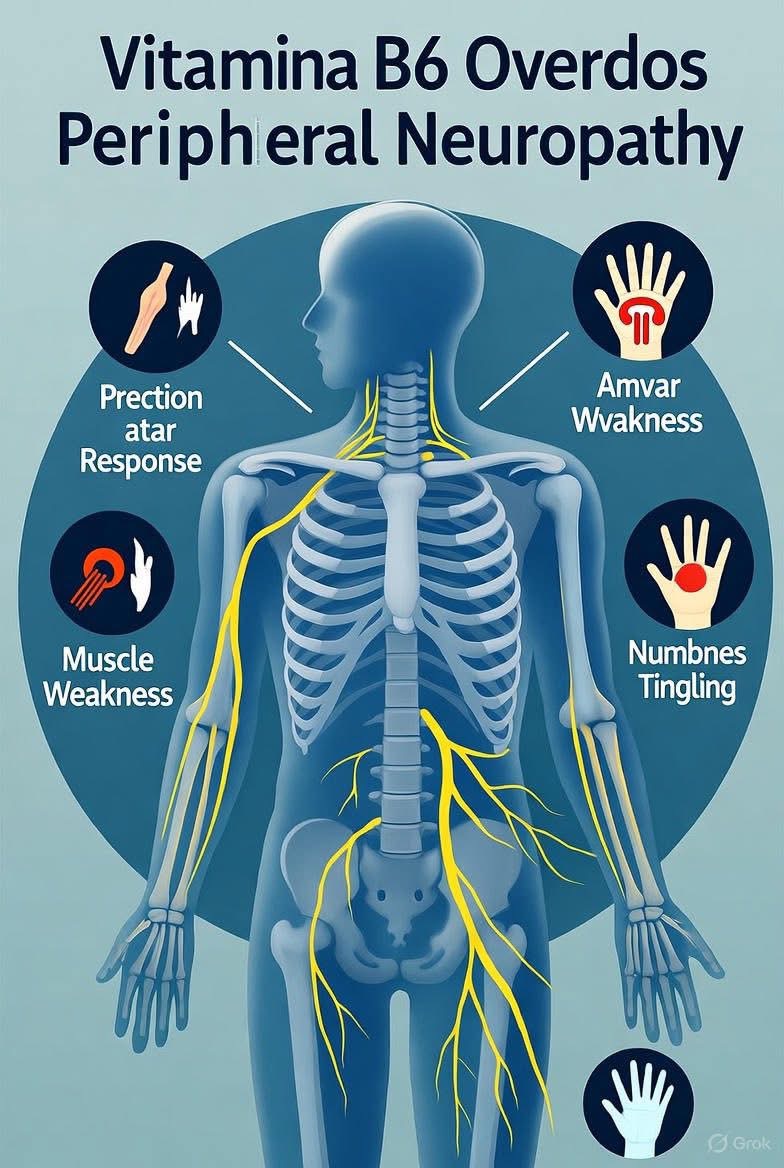

B6 過量時會干擾酵素活性,使神經細胞的代謝失衡。最先受害的,是掌管感覺的「背根神經節」。那裡的神經纖維開始萎縮、髓鞘剝離、傳導變慢。

臨床上,病人會出現手腳麻、刺痛、步態不穩,甚至在黑暗中行走困難、拿筷子變笨。

這是一種「功能性神經病變」。MRI 看不到,X光也看不到。若醫師只看影像,會以為「沒事」。但那其實是神經在無聲地求救。

⸻

第三章:超音波下的真相

為了釐清,我替她做了足底超音波。

探頭下,筋膜清晰可見——厚度2.4毫米。

根據國際肌骨超音波學會(ESSR)標準:

筋膜厚度超過7毫米才屬於重度筋膜炎;

5到7毫米是中度;小於5毫米幾乎不可能是筋膜炎。

她的腳麻絕對不可能是足底筋膜炎。

那一刻,我心裡出現一種複雜的感覺。

不是責怪前一位醫師,而是惋惜——

若他願意拿出超音波探頭,這場誤會也許能早一點被解開。

沒有影像學依據的診斷,就像摸黑開刀。

⸻

第四章:毒理學的真相

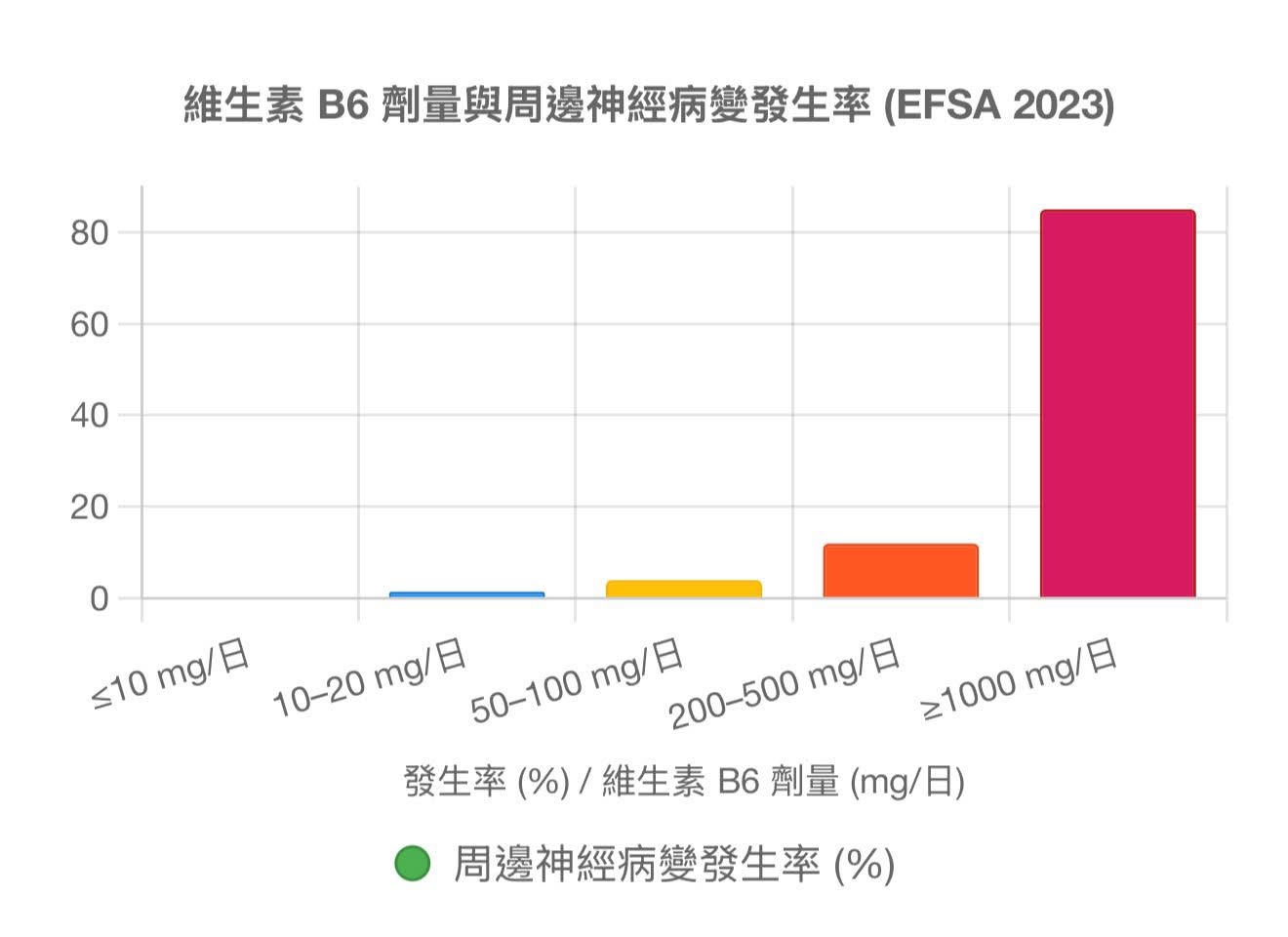

我回到座位上,打開最新的歐盟食品安全局(EFSA)報告。那份2023年的論文震撼整個營養界。

研究分析超過一千名長期補充B6的受試者:

• 每日超過 10–20 mg,約有 1–2% 出現神經異常;

• 劑量達 50–100 mg,風險升至 3–5%;

• 若長期超過 200 mg,超過 10% 出現明顯神經病變。

為使,歐盟因此大幅下修成人「安全上限」至 12 mg/日,比美國舊標準(100 mg)嚴格八倍。

她每天吃的量是 80~100 mg,再加上每週注射的「神經營養針」,平均算下來每天的劑量是歐洲安全上限十倍以上。

那不是保健,是慢性神經毒。

⸻

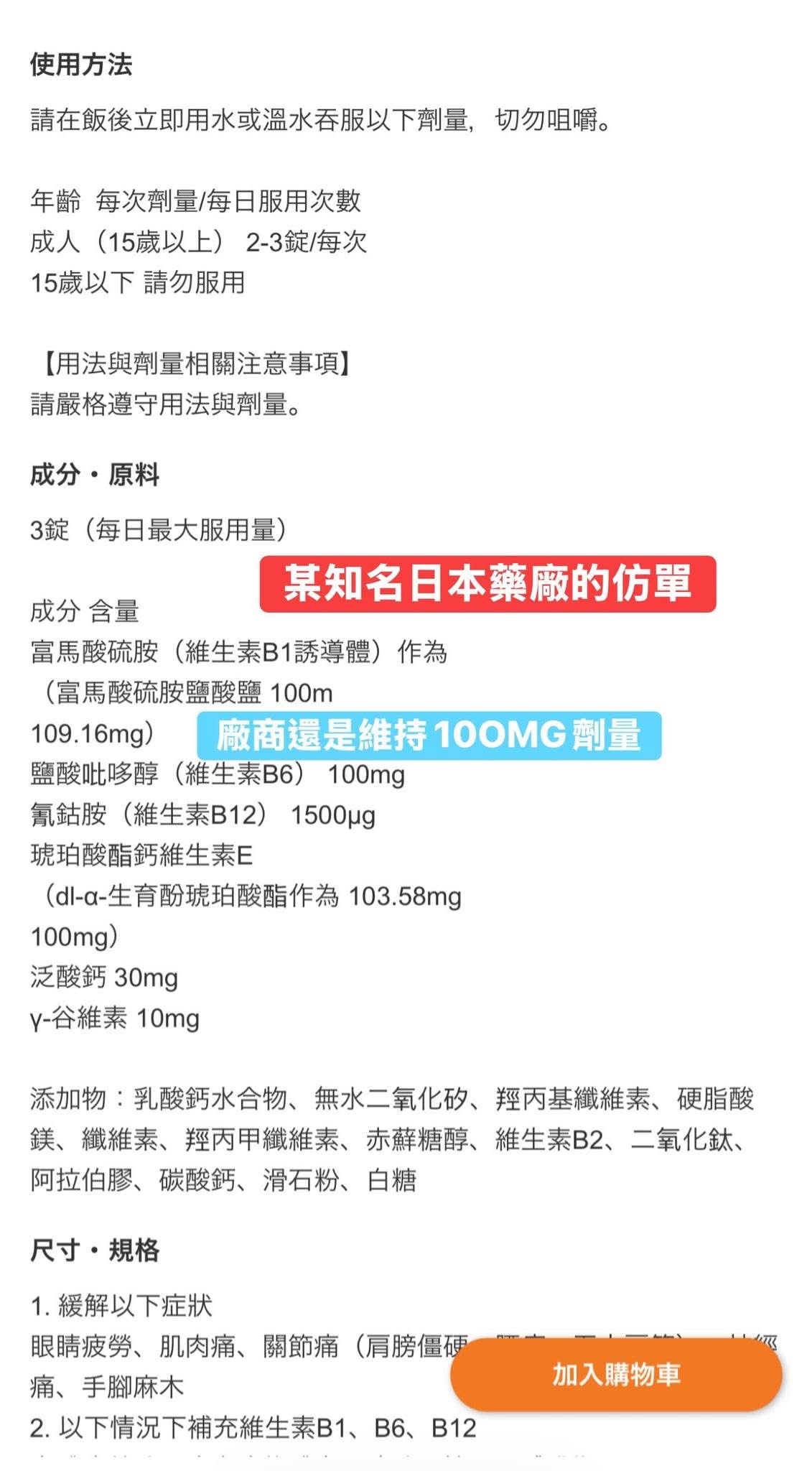

‼️補章:日本的灰色地帶

就在我查閱資料的同時,也看見另一個有趣的現象。

日本的官方建議量,依然停留在二、三十年前的標準。

部分知名藥廠推出的高劑量B群產品,

仍建議每日攝取高達100毫克的B6,

甚至請國內知名藝人代言,以「抗疲勞、護神經、補元氣」為口號。

但那個建議,並非基於最新毒理學證據。

它延續的是過去「維他命越多越好」的思維,

而非今日科學所揭示的風險。

日本政府至今尚未像歐盟或澳洲那樣下修安全上限,這使得市場處於一種曖昧的「灰色地帶」——法律不禁止,但科學已警告。

我常提醒患者:

「別因為日本藥廠寫得漂亮、藝人形象健康,就以為安全。那是他們的文化選擇,不代表科學真相。」

醫學不是跟著廣告走,而是跟著數據走。

歐盟已明確指出,長期高劑量B6會導致周邊神經病變,這不是猜測,而是經過多國臨床實證的結論。

因此,台灣民眾不必也不該盲從國外高劑量的潮流。我們該學習的不是吃得更多,而是懂得分辨。

⸻

第五章:全球的警訊

近一年來,澳洲、歐洲、美國相繼出現B6中毒案例。澳洲TGA報告,自2020年至2025年初,共收到超過170起中毒通報。甚至有患者血中B6濃度高達正常值36倍。

有患者每天服用多種「高B6」綜合維他命與能量飲料,結果雙腳麻木、手指僵硬、夜間無法入睡。檢測顯示B6濃度超標數十倍。

最終,他與多名患者共同對知名保健品公司提起集體訴訟。澳洲政府也隨即提案,將高劑量B6列入「藥劑師指示用藥」管理。

這場風暴提醒全世界:當我們盲目追求「更健康」的劑量時,可能正在跨越身體能承受的界線。

⸻

第六章:停下來,讓身體修復

我請她立刻停用所有口服與注射補充劑,

僅保留清淡飲食、多喝水、充足睡眠。

並安排神經傳導檢查與追蹤。

神經病變不像發燒退燒,它需要時間去「重新學會感覺」。

這段過程可能長達三到六個月。

但只要停止過量,也許,她的身體會自己找到平衡。

⸻

第七章:為什麼有的人會中毒,有的人不會?

這是醫學裡最令人著迷也最謙卑的部分。

同樣的劑量,有人安然無恙,有人卻嚴重中毒。

關鍵在基因。

PNPO與ALPL兩個基因多型性

會影響B6轉化為活性型Pyridoxal-5-phosphate(PLP)的能力。

轉換效率低的人,游離的Pyridoxine會在血中累積,反而抑制神經代謝,造成毒性。

也就是說,有人天生代謝慢,即使吃「標準劑量」也可能出問題。這也是為什麼歐盟採取最保守的12mg上限。

這樣的案例提醒醫界:

保健品的「一體適用」思維,是最大的錯誤。

⸻

第八章:營養與醫學之間的灰色地帶

我們這個時代有個迷思:

「天然的東西不會傷身。」

但醫學的真相是——劑量決定毒性。

水喝太多會低鈉,氧吸太多會氧化,

連維他命也能反噬。

B6 雖然是水溶性的,但它的毒性並非來自「排不掉」,而是「干擾神經運作」。

她的案例,是完美的示範。她以為是在「保養」,但身體收到的訊息卻是「阻斷」。

衛教的重點不只是告訴病人「別吃太多」,

而是教他們如何閱讀標示、如何辨識風險。

• 若每日B6含量超過50mg,請謹慎使用。

• 若同時服用多種B群、能量飲料或注射營養針,更應留意重疊。

• 若出現手腳麻木、步態不穩、感覺遲鈍,務必尋求醫師評估。

這不是要大家拒絕營養品,

而是要學會「節制」與「選擇」。

⸻

結語:

維生素B6——它曾是神經的守護者,

如今在錯誤的劑量下,也能成為神經的敵人。

真正的醫療,不是給更多,

而是知道何時該停下來。

TGA Australia Safety Updates 2024–2025

The Guardian / ABC News Australia 2025