‼️脊椎針刀最常見的八大疑問整理

【醫師的日常,不是冷冰冰的治療,是與每位病患同行的奇蹟】

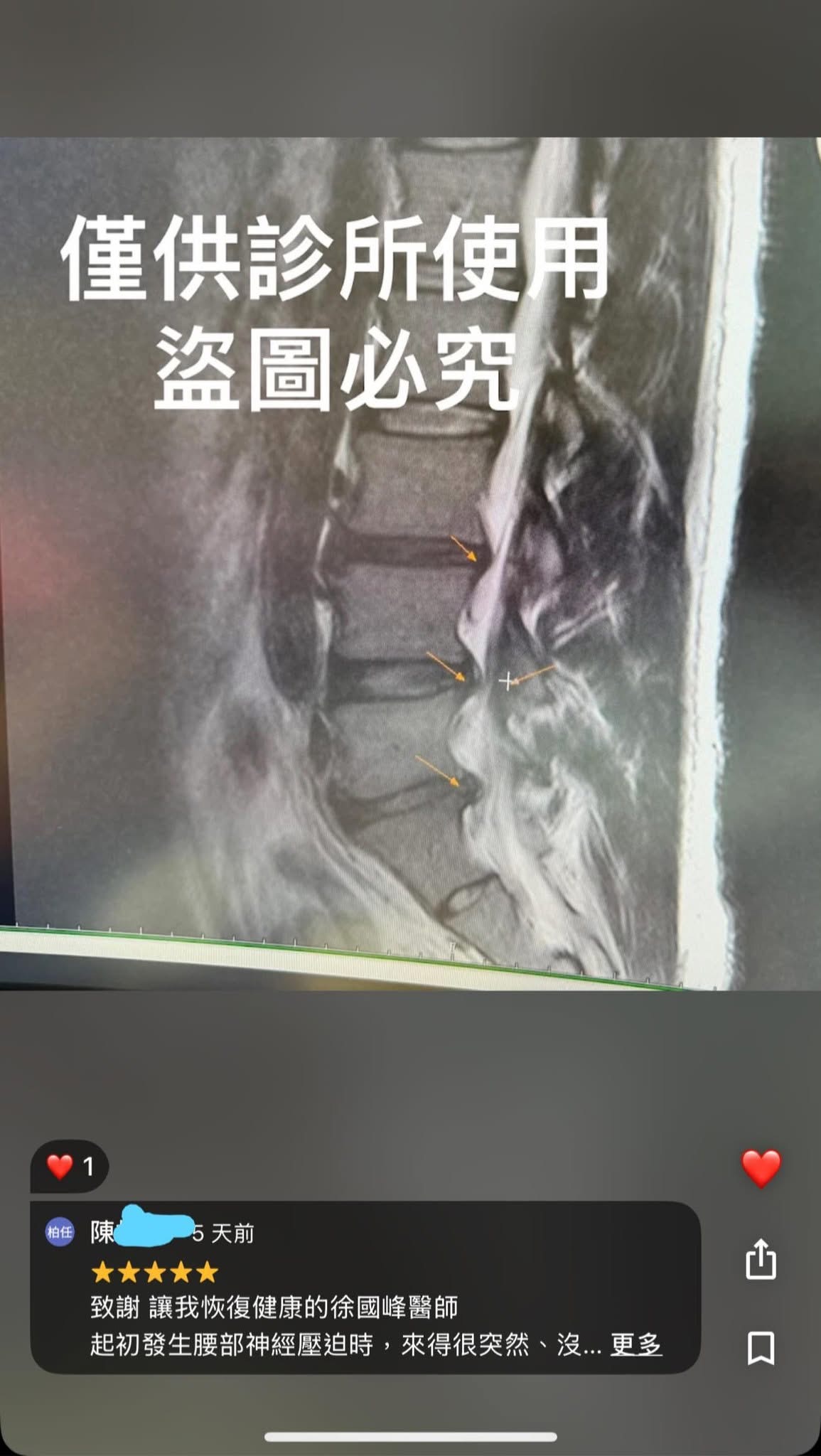

你相信嗎?一位患者痛了一年,痛到吃不下睡不著,體重直掉十幾公斤。MRI上清楚看到椎間盤突出的畫面,當初其他醫師都說:『這個可能建議開刀。』但他不甘願,不想走進開刀房,最後選擇來找我試試看針刀治療。

我們只做了六次,他說:『第六次回診時,我不知道還能寫什麼,因為我完全不痛了。』

這不是奇蹟,而是醫學本來就應該留一條後路──不是每一把刀都要開在病人身上。

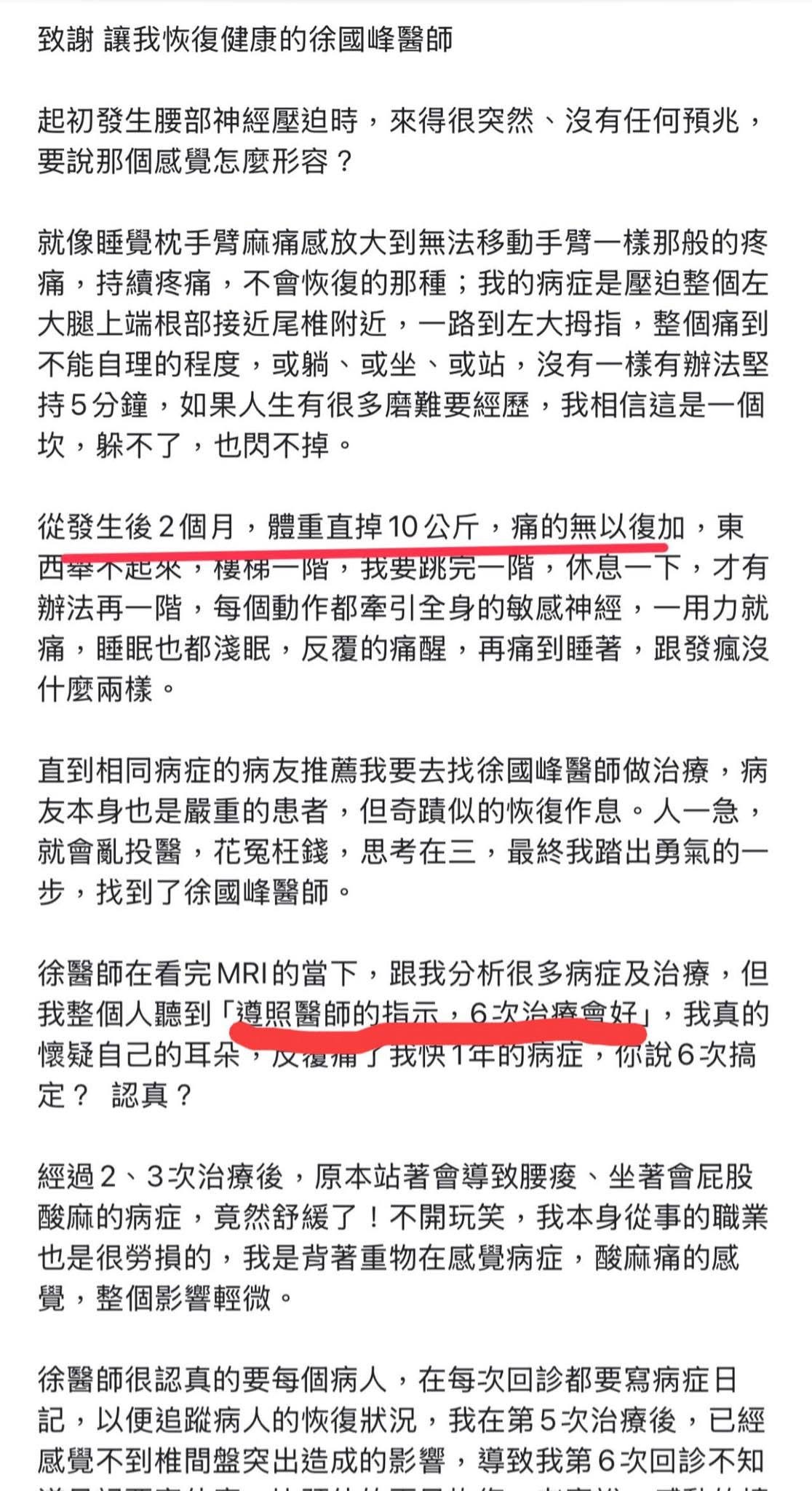

最近收到一篇讓我非常感動的真實回饋。

這位宜蘭來的陳先生,年紀三十多歲,患者原本因為嚴重坐骨神經痛,痛到無法躺、無法坐、也無法站,每天只能靠意志力撐著。那種疼痛的描述,我看了都覺得揪心。

從體重短時間內掉了10公斤,到痛得幾乎無法生活,他說那是一個「逃不了的坎」。直到病友推薦他來找我──我想,能被人托付,已經是一種莫大的信任了。

我當時跟他說:「6次治療,應該會有很大的改善。」他其實懷疑,甚至有點不可置信。但他還是願意一試。

而他真的在第3次治療後開始大幅好轉,第5次幾乎感覺不到疼痛,第6次回診時,他說:「我日記不知道要寫什麼了,因為真的不痛了。」

這句話,其實是我最喜歡聽見的。

治療從來不是我一個人的努力,是我與每位願意相信、願意配合的病患一起完成的療癒旅程。

我不是神,也不會每次都百分之百保證什麼,但當病患願意一起努力、記錄症狀、仔細配合時,那把「屠龍針刀」真的會幫助很多人,避開原本可能必須面對的大刀開刀風險

✅【針刀療效可能性分析:為什麼這麼嚴重的病能改善?】

🪡慢性神經壓迫非等於永久神經損傷

• MRI影像雖大,但只要尚未造成馬尾神經完全斷裂性傷害,許多症狀仍可逆。

🪡本案例患者持續「神經痛」代表還有神經訊號,非完全絕望性壓迫。

🪡針刀針對「筋膜張力、神經出口沾黏」鬆解,減壓效果不輸手術

• 病因不單是影像壓迫,更有可能是周邊肌肉痙攣、筋膜擠壓、出神經孔沾黏導致類似症狀。

• 針刀從功能面入手,「釋壓而不開刀」,正好對應這種「大影像但未癱瘓」的患者行」,針刀正是高階保守治療

質疑 1:這種 MRI 看起來這麼嚴重,已經要開刀了吧?針刀怎麼可能處理?

→ 回應:請先確認患者是否出現癱瘓、馬尾症候群或肌力完全喪失?若沒有這些嚴重神經損傷,根據國際指引(如NASS與EFORT),保守治療應為首選。針刀療法正是一種「高階、功能性導向」的保守介入方式,當然增生療法或者復健也當然有效,每個熟悉專業醫師領域不同。

⸻

質疑 2:這會不會是剛好自然好轉?不是針刀的效果?

→ 回應:這位病患「已經痛了一整年,還痛到體重暴瘦十幾公斤」,自然恢復的黃金期早已過去,已經復健好幾個月吃止痛藥多個月仍然痛不欲生,如果是自然好轉,不可能選在「第六次針刀治療後突然完全解除」這麼巧的時間點恢復。時機點吻合、症狀快速改善,是關鍵證據。

⸻

質疑 3:這是不是心理作用?還是療效誇大了?

→ 回應:不是情緒,也不是信仰。我們有 MRI、患者親筆手寫病程變化等客觀佐證。從「夜間痛醒、需要協助行走」到「無痛生活、恢復體重」,這種全方位改善不是意志力說了算。

⸻

質疑 4:六次就好太扯了吧?是不是在誇大療程效果?

→ 回應:我們從未說「所有病人都能六次治癒」,而是這位患者是對位精準、體質反應良好的幸運者。這是可能,但不代表承諾。所有治療皆須依個體差異調整,從未保證療效,也從未斷言唯一選擇;也有患者治療2-3次沒效就選擇其他方法,甚至是在我的建議下去開刀當然都有。

⸻

質疑 5:這樣會不會讓民眾都不敢手術,導致錯過治療黃金期?

→ 回應:完全相反,我們鼓勵病人進行科學評估、風險比對,檢查完所有核磁共振報告跟最重要的理學檢查確認患者狀況,並明確告知「若效果不佳會轉介外科手術開刀,全部醫師跟患者手寫簽名同意。」

這樣的醫療行為不是誤導,而是提供選擇。真正不負責任的,是一開始就只告訴病人:『你這個100%只能開刀。』

質疑 6:椎間盤這麼大塊突出,怎麼可能「吸收」?有這種機轉嗎?

→ 回應:有,而且有文獻支持。包括《Spine》《Journal of Neurosurgery》《European Spine Journal》等多篇期刊已證實,椎間盤突出在部分個案中會因「免疫細胞活化」、「血管新生」與「吞噬反應」而逐漸吸收。

針刀治療可透過局部減壓、鬆解沾黏、改善微循環,加速這一自然修復機轉。這不是奇蹟,是有學理基礎的「誘導修復」。

⸻

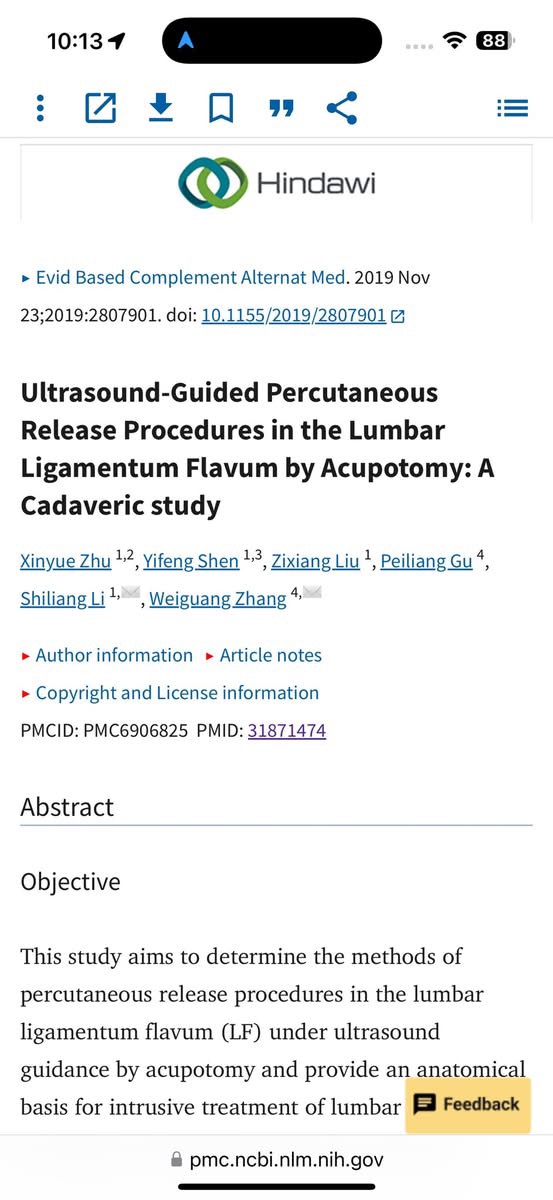

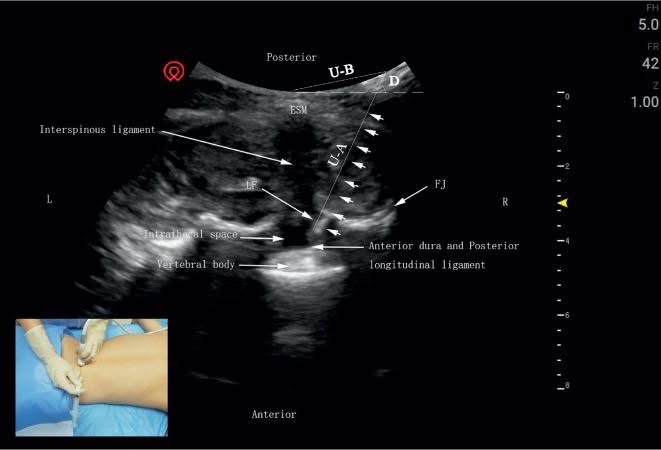

質疑 7:你們用的「針刀」到底是什麼?是不是民俗療法?

→ 回應:針刀並非傳統針灸,也非民俗療法,而是一種經過臨床驗證、具有解剖依據的「微創軟組織鬆解術」。在超音波與MRI輔助下,更能做到精準對位、不傷脊髓、不用全身麻醉,傷口甚至不用縫合因為只有0.4-0.6MM(等於0.04CM!)

在中國、韓國與都已納入部分醫療體系,台灣只是起步較慢而已。未來將會是中西整合醫學的主力兵器之一。文獻如照片,有興趣的可以搜尋一下。

⸻

質疑 8:會不會只是暫時止痛?過幾週又復發?

→ 回應:我們最忌諱「短期舒緩,長期復發」。所以在治療期間,我們要求病人寫病症日記、追蹤動作模式、調整生活習慣與姿勢訓練。

這位患者在第5次治療後就完全無感,**代表的是發炎指數下降、神經壓力解除,而非只是止痛藥壓住症狀。**後續我們仍會定期追蹤,確保真正穩定。

針刀不是止痛劑,而是幫身體「把該鬆的鬆、該通的通、該活的活起來」。

‼️最後疑問:患者的MRI吸收了嗎?還沒拍,您先不要急!不過也已經不是當前的重點了,症狀大幅度改善是臨床醫師最關心的,至於是否吸收,患者要自費安排核磁共振或者回原本大醫院看當初醫師是否給他健保安排核磁共振,基本上完全不治療躺平幾個月也都會慢慢吸收,但誰有美國時間完全躺平休息🤣,更何況完全躺平肌肉會大幅度萎縮,所以就單純從個案臨床症狀改善去探討。

本文案例均已經過當事人同意刊登露出,並經患者同意拍攝照片影片上傳。

※本文為案例資訊,僅作為推廣針刀醫學療法衛教資訊之介紹分享,治療效果會因個人體質與術後保養而有異。

★徐國峰醫師提醒您,任何醫療處置均有潛在風險,並非每個人都適合,本文內容僅供參考,實際須由醫師當面與您進行評估及溝通而定。

▲有相關問題請就近洽骨科、復健科、針刀、針灸醫師,及早發現及早治療

徐國峰中醫診所關心您

(針刀專字第28號,台灣針刀醫學會創會專科醫師,兩岸雙專科針刀醫師執照。)