引言|溫柔的科技,沉重的負擔

在台灣,智慧型手機是陪伴,是連結子孫的繫帶,是退休後與世界的窗口。許多長者包含我媽媽,幾乎每天都坐在客廳沙發不然就是公園涼亭,眼神慈和、手持手機,滑著Line、看新聞、追劇。畫面溫暖,情意跟詩意濃厚。

然而,這份科技的溫柔,也悄悄放置了一把沉重的枷鎖在項上人頭!

頸椎,是人類身體裡最脆弱的承重樞紐。

當長者一低頭,一次又一次、日積月累的千萬次低頭重量試煉。

本篇並非反科技,而是為了讓台灣的阿公阿嬤,能在智慧時代繼續自在抬頭、自由行走、安然起居。

⸻

第一章|一顆頭,壓出一座山:你不知道的力學真相

人體頭顱重約5–7公斤。脖子,就是承重橋梁。

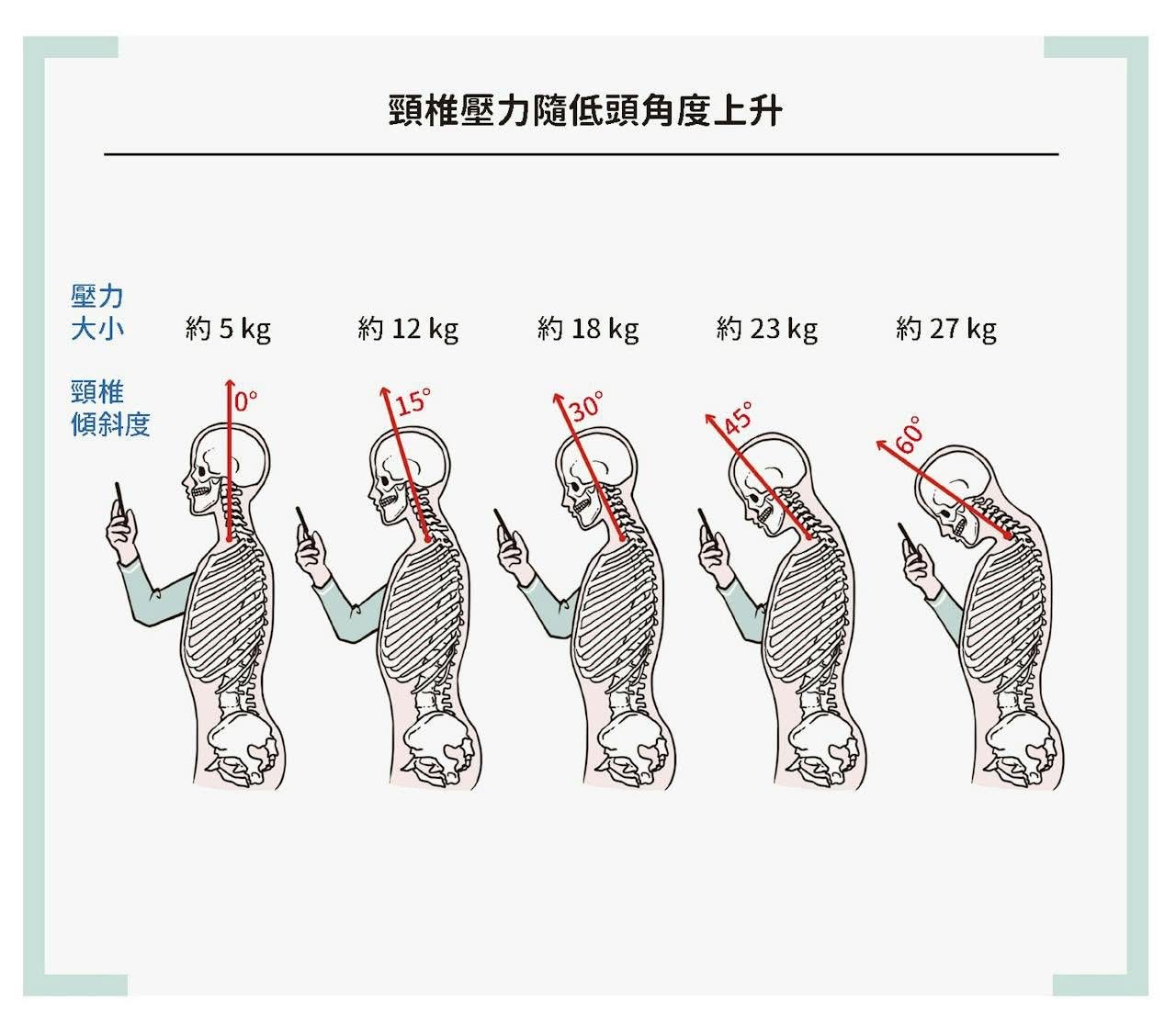

當頭前傾時,頸椎承重倍增(力臂效應):

前傾角度 估算頸椎承重

0° 正常直立 5–7 公斤

15° 約 12 公斤

30° 約 18 公斤

45° 約 22 公斤

60° 約 27 公斤

這代表什麼?

當阿嬤低頭看手機追劇45分鐘,其頸椎等於掛著兩袋10公斤米。

當阿公低頭刷Line一小時,就是搬重物不休息。

長期累積不是痠,而是椎間盤脫水、變薄、小面關節受壓、發炎肥厚、黃韌帶變硬、神經空間變窄、斜角肌與提肩胛肌長期緊繃、壓迫神經血管、姿勢代償,肩背疼痛、手麻、頭暈、平衡差

這不是運氣不好,而是結構性必然。

科技改變世界,同時改變頸椎的命運線。

⸻

第二章|台灣的「低頭世代」:不是一個人,是八百萬人

內政部資料顯示,台灣高齡人口已逾800萬,將直逼900萬。

長者用手機,不是零星,而是日常儀式!每天早上看新聞與股市、追劇、短影音、Line群組分享、看孫子照片影片

然而,國民健康署資料顯示:

65歲以上退化性頸椎病變就診量十年幾近倍增

頸椎病變年輕化、老年惡化並存。

常見門診症狀包抬頭暈、枕後痛、肩頸痠沉

、手麻、無力、細部動作退化(扣釦子困難、夜痛與睡眠品質下降、走路平衡不穩,跌倒風險增加

家庭的沉默成本:

跌倒→骨折→臥床→慢性照護→家屬負擔崩解。

一部手機,若使用方式錯了,就是慢性照護的導火線。

⸻

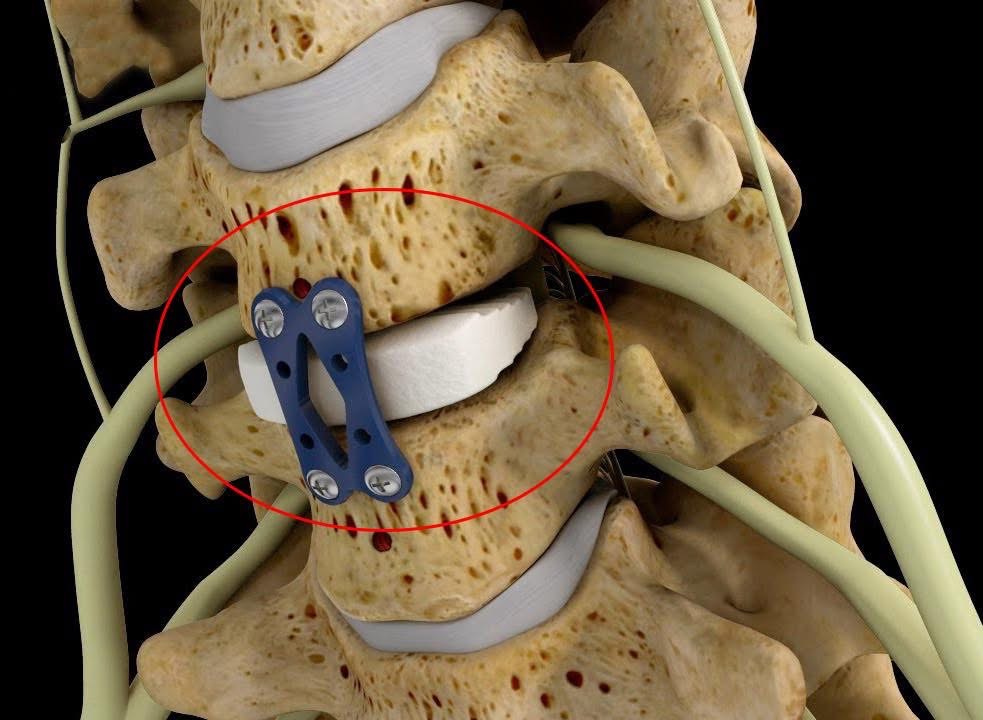

第三章|頸椎是高速公路:塞住,就是失能

頸椎內不僅有骨頭與椎間盤,還有:

• 脊髓(身體「主幹纜線」)

• 神經根(手臂「分線纜」)

• 椎動脈(腦部供血管路)

一旦壓迫,如果是脊髓 步態不穩、如踩棉花、手腳無力;如果是神經根 手麻、刺痛、電流感、無力;如果是椎動脈 頭暈、耳鳴、視線晃動

許多長者以為是「老了正常」,但其實是頸椎卡住、筋膜沾黏、神經被拉扯。

老化不是病,無法抬頭、不敢走路、夜裡痛醒,才是病。

⸻

第四章|五把行動鑰匙:家家可做、人人能做

以下是連80歲也能執行的最實用守護頸椎方案:

鑰匙1:螢幕抬高

原則:螢幕與眼平齊

工具:手機立架、平板架、書本墊高

鑰匙2:20–20–20 原則

每20分鐘

→ 抬頭20秒

→ 看6公尺遠

→ 頸部收下巴5次

鑰匙3:每日10分鐘「頸椎護城河」

• 下巴往後收 × 10

• 左右轉頭 × 各10

• 耸肩×10、肩胛夾緊×10

• 胸肌門框伸展 30秒×2

鑰匙4:不要邊躺邊滑

躺著滑=更重的頸椎、肩、胸肌代償

鑰匙5:夜間不玩小螢幕

睡前手機,讓自主神經失衡、睡眠受損

越晚滑,越痛、越不修復

⸻

第五章|當疼痛已來:微創針刀的角色

對許多長者來說,想完全戒手機——不可能。

所以我們的任務是:

讓身體跟得上生活方式

針刀(Acupotomy)結合解剖、筋膜生理與微創理念:

• 釋放小面關節囊緊縮

• 鬆解斜角肌與提肩胛肌沾黏

• 減輕神經牽扯壓力

• 改善局部血流

• 幫助恢復轉頭角度與日常活動

不需全身麻醉、不需住院。許多長輩從

「轉頭像生鏽」→「能回頭看孫子叫阿公」

這,是治療最真實的意義。

⸻

第六章|給台灣家庭的貼牆版指南

把這張貼在家裡冰箱:👇

✅ 手機放高

✅ 20分鐘抬頭20秒

✅ 每日頸椎操10分鐘

✅ 不要臥床滑手機

✅ 三個徵兆立即就醫:

• 走路踩棉花

• 手指變笨、扣扣子困難

• 夜痛、無力、跌倒

⸻

結語|抬起頭,就是重新握住人生

一部手機能帶來陪伴,也可能帶來慢性痛苦。決定命運的,除了科技,而是使用方式與醫療選擇。

抬起頭,是姿勢

更是一種尊嚴、自由、家庭的守護。

願台灣的八百萬長輩,不只是接收訊息的終端,而是依舊昂首、依舊挺胸、依舊走向世界的旅人

我們不是要阻止科技

我們是要守住生命的姿勢感與行走權

我們一起讓台灣的長輩,重新昂首。