我門診常常聽到:「徐醫師,我的 MRI 已經拍了啊,還要做什麼神經傳導檢查?」

但真相是:

MRI 看的是形狀,神經傳導看的是生命力。

影像可以告訴你椎間盤「多大、多歪、多突出」,可是真正決定你會不會好、能不能恢復走路的,是那條神經——「還跑得動嗎?」

⸻

一、什麼是神經傳導速度?

想像神經是一條國道高速公路,假設我們診所就在國道1號跟建國高架橋的銜接處,訊號就是車流,從大腦一路跑到腳趾,所謂的神經傳導速度就是這條公路的限速。

以下的數據非常重要,重複三次!

✅ 一般人感覺神經速度大約 55–70 公尺秒。

✅ 運動神經稍慢,大約 50–65 公尺/秒。

也就是說,健康的神經每秒可以傳遞五、六十公尺遠——換算成時速將近180公里!幾乎是開法拉利的感覺或者特斯拉MS PLAID,總之, 比你想像的快非常多。

但重點是當椎間盤突出壓到神經,那條高速公路就會開始「塞車」。就像假日大家要出去玩建國高架橋到圓山那一段就會瘋狂塞車到底是一樣的,當神經訊號跑不動,速度變慢,甚至整段中斷!你會覺得「腳麻、反應慢、甚至抬不起來」。

⸻

二、為什麼有的人是 55,有的人是 70?

這差別,其實藏在神經的構造裡。

1️⃣ 髓鞘厚度(Myelin)

就像電線的絕緣層,愈厚愈能跳躍式傳導,

厚髓鞘神經可以飆到 70 m/s;你可以把它想像是高速公路的品質的厚度,例如舉世無名的德國無限速高速公路他的厚度幾乎是一般高速公路的三倍那麼深跟厚,工程品質舉世無雙。

2️⃣ 軸突直徑(Axon)

軸突愈粗,電阻愈小,電流流得快!長期運動員的神經纖維通常更粗壯,傳導也更快;你可以把它想成是高速公路的寬度國道1號在建國高架道路連接那邊只有三條等到上了台北過新莊之後就變變成將近四線道,速度就會變快

3️⃣ 體溫(Temperature)

每下降 1°C,速度平均下降約 2 m/s!所以冬天手腳冰冷測起來會比較慢,並不代表壞掉;高速公路下雨天天氣冷速度當然不會快這個很好想像。

⸻

三、當神經被壓迫會怎樣?

椎間盤突出,就像果醬從麵包中被擠出,

壓在一條纖細的神經根上。

一開始只是輕壓,神經還能撐;但當壓迫愈久、發炎愈重,髓鞘會被壓扁、局部缺血,整條神經的「電流」變得遲緩。

📍臨床上大約是這樣:

• 輕度壓迫:傳導速度下降約 10%,只是麻麻的。

• 中度壓迫:下降約 20%,開始有放射痛。

• 巨大突出(>8mm 或佔椎管超過40%):下降 30–45%,神經變形、肌力變弱。

• 合併水腫或炎症反應:下降 50–60%,出現麻木、無力、反射消失。

也就是說,一條原本跑 60 m/s 的神經,嚴重時可能只剩 30。這就像高速公路從時速 100 掉到 50,整條線全塞!大家都變成烏龜🐢車。

⸻

四、那神經傳導檢查到底在看什麼?

很多人聽到「神經傳導檢查」會緊張,

以為那是電擊,其實它只是在「測速度」。

以下是四個最重要,最重要的數據。

1️⃣ F-wave(遠端反射波)

測整條運動神經的完整性。

延遲 2–3 毫秒(ms)以上,通常代表 L5 或 S1 神經根受壓。

2️⃣ H-reflex(霍夫曼反射)

觀察反射弧的興奮性。

延遲或消失,多半是 S1 根問題;

恢復時,H 波會最先回來,是「神經復甦的信號」。

3️⃣ NCV(Nerve Conduction Velocity)

最直觀的數據。

速度下降超過 15%,代表髓鞘受損;

波幅下降則代表軸突損傷;

兩者都下降,就是混合型病變。

4️⃣ EMG(針極肌電圖)

檢查肌肉是否還有神經支配。

出現「自發電位」代表急性損傷,

若變成「多相波」,表示神經正在再生。

這些數據讓醫師知道——

這條神經,是「壓到了」,還是「壞掉了」。

⸻

五、時間是最殘酷的敵人

神經的恢復,有一個黃金時間。

✳️若在 6–8 週內解除壓迫(自然吸收、針刀減壓或手術),

速度可回升 15–25%。

✳️若超過三個月仍未改善,

神經會開始變性,恢復期可長達半年。

這也是為什麼我常說:

「早期治療,不一定要開刀,但一定要打通訊號!黃金的治療期就是大概100天以內」

因為神經的生命,是靠傳導速度延續的。

⸻

六、三張圖,一次看懂神經的生命力

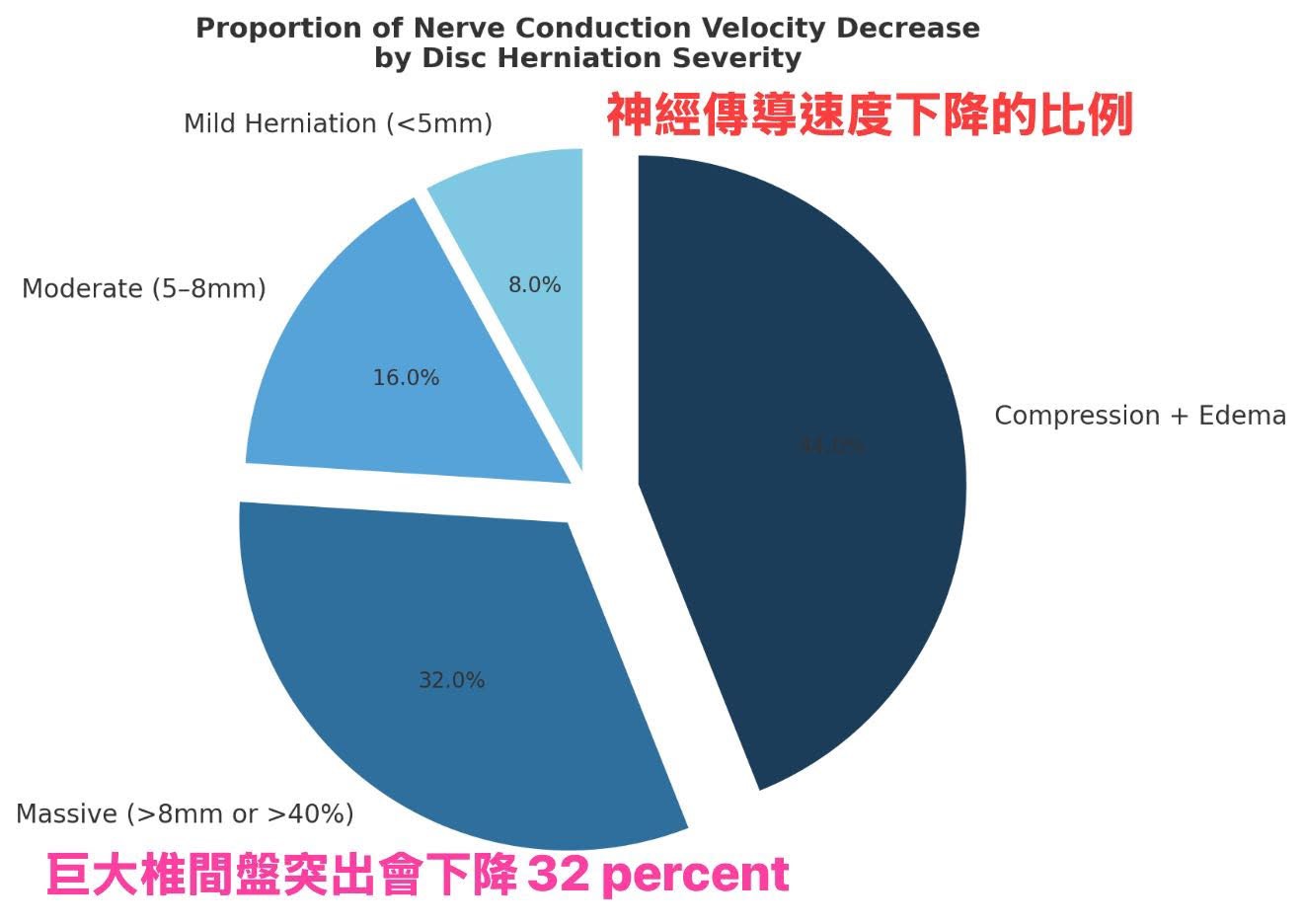

1️⃣ 圓餅圖:

不同壓迫程度下速度下降比例。

從輕壓 10%,一路到嚴重壓迫 55%,呈現明顯線性惡化。

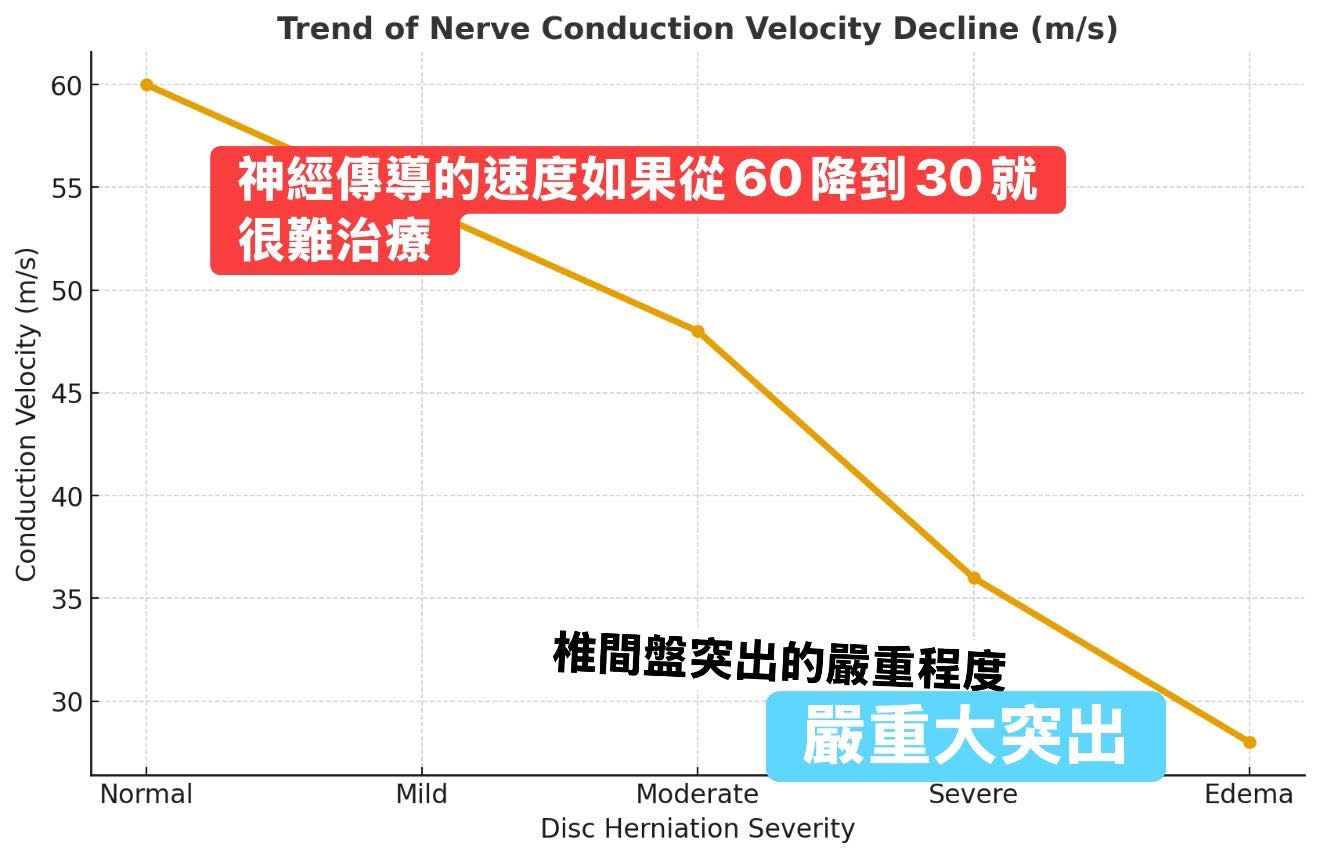

2️⃣ 趨勢圖:

傳導速度從 60 m/s 下降到 28 m/s,

這條曲線代表病人從「麻一點」到「動不了」的過程。

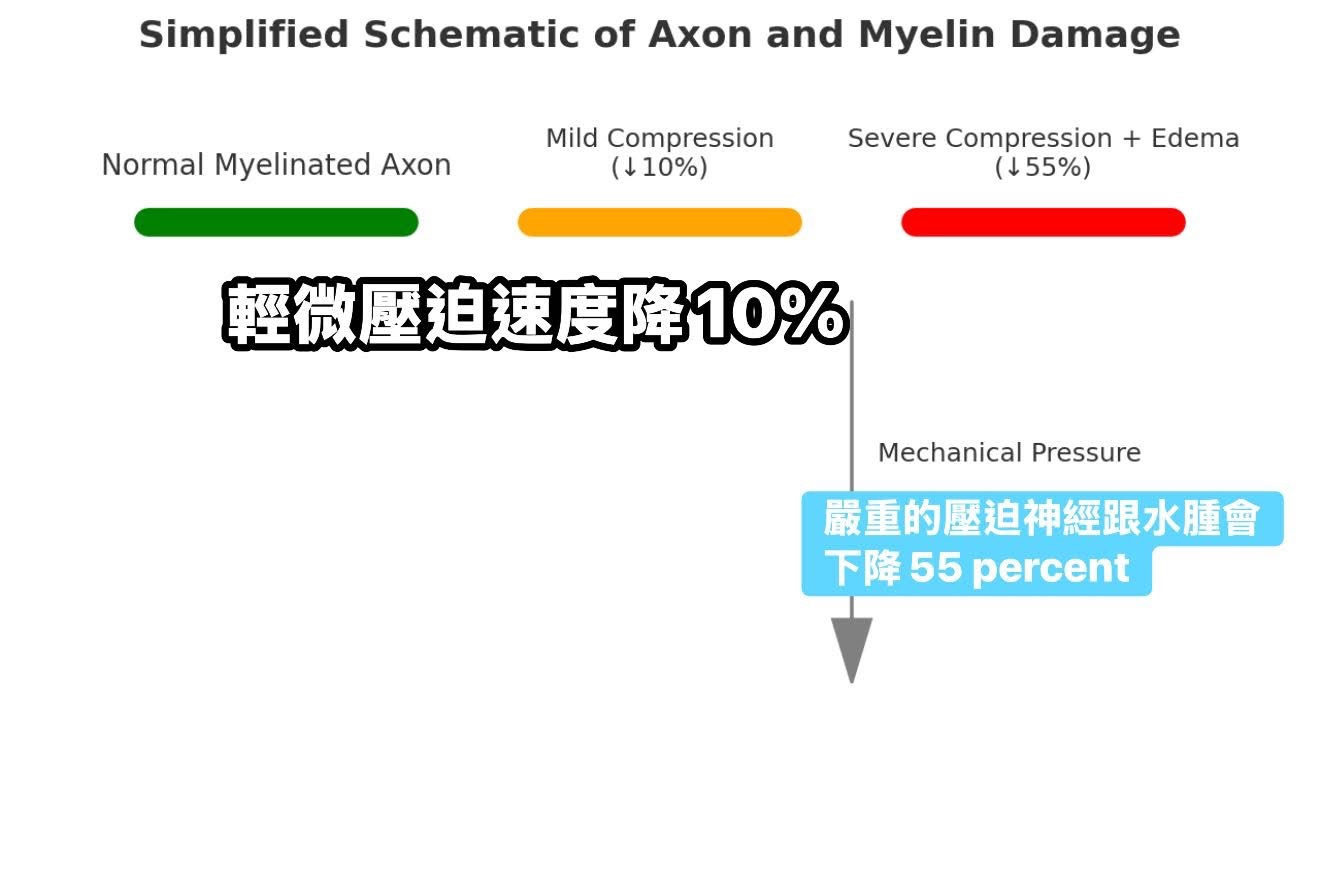

3️⃣ 教育示意圖:

綠色代表正常神經;

橘色代表輕壓時髓鞘變薄;

紅色則是嚴重壓迫+水腫,傳導幾乎中斷。

那條灰色箭頭——就是椎間盤的壓力。

這三張圖,說的不是數據,而是神經的求救信號。

⸻

七、從臨床經驗看「壓到 ≠ 壞掉」

我見過很多「MRI 看起來很嚴重」但神經還活著的病人。他們的神經傳導速度雖下降,但仍在 40 m/s 以上。這代表神經只是「慢了」,還沒「壞」。這時只要做針刀減壓、鬆動、恢復血流,速度就能回升,疼痛也會緩解。

但也有一些人,MRI 看起來還好,

神經速度卻只剩 25 m/s——,這通常是「慢性缺血+長期壓迫」的結果。說實在的我最害怕看到這種病人,因為超級慢性長達數年的疼痛,然後一直沒有好好就醫,所以只看影像會低估嚴重性,而神經傳導檢查,能讓我們看到真正的狀態。

⸻

八、結語:聽見神經的聲音

MRI 看得見形狀,神經傳導看得見希望。

這個檢查,不是冷冰冰的數據,

而是一種「對神經訊號的重要傾聽」。

當那條神經還能跑,哪怕只剩一半的速度,

都代表它還在努力。

「手術能切開骨頭,卻切不開神經的恐懼。

而神經傳導檢查,讓我們聽見那份希望的聲音。」

如果你或你的朋友家人正為麻木、疼痛、無力所困,請不要只看MRI影像,更需要再接受神經傳導檢查!讓神經自己說話。

⸻

#脊椎針刀 #神經傳導檢查 #椎間盤突出 #不反對開刀但反對不必要的手術 #神經鬆動術 #針刀醫學 #臨床教育文 #徐國峰醫師